【最新版 国土交通省ガイドライン】賃貸退去時の原状回復費用をわかりやすく解説

賃貸住宅から退去する際の原状回復費用をめぐるトラブルは年間数万件に上る深刻な社会問題です。

「敷金が返ってこない」「高額な修繕費を請求された」といった相談が全国の消費生活センターに多数寄せられています。

国土交通省が策定した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」は、借主と貸主の適正な費用負担を示し、裁判所の判断基準としても活用される重要な指針です。

本記事では、このガイドラインの内容を専門用語を使わずわかりやすく解説し、退去時のトラブルを防ぐための重要なポイントをお伝えします。

監修者

1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。

日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属

登録番号 第17090472号

退去費用を清算するまでの流れと注意点をわかりやすく解説

ここからは、修繕・清掃作業、敷金返還請求、トラブル解決のための法的手段など、退去費用に関する具体的な注意点を解説します。

適切な知識と準備により、公正な退去手続きを実現しましょう。

退去時には修繕と清掃作業を実施する

賃貸を退去する際、賃貸人が定めた契約書に原状回復に関する規定がある場合は、その規定に従わなければなりません。

つまり、賃貸人が指定した業者によって原状回復を行わなければならず、自分自身や指定業者以外に原状回復を行わせることはできません。

ただし、賃貸借契約書に賃借人が自分で原状回復を行う旨が規定されている場合は、自分で行ったり、指定業者に行わせたりすることができます。

敷金返還請求および原状回復費用の減額請求をする

入居時に敷金を預けている方は、賃貸借契約書に基づいて、原状回復費用や清掃費用などが差し引かれた金額が返金されます。

また、入居時にハウスクリーニング代を支払っている方は、清掃作業のみであれば追加で原状回復費用の請求はないでしょう。

一方、修繕が必要であった場合は、原状回復費用を請求される可能性があります。

原状回復義務の範囲に関する注意点

契約終了時には、建物の損耗について賃貸人と賃借人で責任を分担するため、通常の使用による損耗とそれ以外の損耗に区分けがされています。

- 賃借人の通常の使用による損耗

- 賃借人の通常の使用により生ずる損耗以外の損耗

通常の使用による損耗については原状回復義務がなく、それ以外の損耗については原状回復義務があります。

つまり、通常の損耗については賃貸人が費用を負担し、それ以外の損耗については賃借人が費用を負担することになります。

国土交通省のガイドラインによると、建物が劣化したり損傷を受けた場合、建物の価値が下がると考えられます。

そのため、建物の修繕費用を決める際に、損耗の程度を分かりやすくするため、損耗を3つに分類しています。

- 賃借人の通常の使用による損耗

- 経年変化

建物・設備等の自然的な劣化・損耗等 - 通常損耗

賃借人の通常の使用により生ずる損耗等

- 賃借人の通常の使用により生ずる損耗以外の損耗

- 特別損耗

賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等

このうち、国土交通省のガイドラインでは❸を念頭に置いて、原状回復が定義されています。

したがって、賃貸に住む際、建物の補修・修繕費用について、賃借人が負担すべき費用は、故意・過失や通常使用を超えた❸特別損耗に限られます。

一方、賃貸人が負担すべき費用は、入居者を確保するためのリフォームや通常使用による損耗の修繕です。

大前提として、契約終了時には、建物の元の状態に戻す義務があることを理解しておくことが大切です。

負担対象範囲に関する注意点

賃借人の負担対象範囲の基本的な考え方として、原状回復とは、借りた物件を返す際に、元の状態に戻すことを指します。

このとき、壊れてしまった部分を修復することが必要ですが、その修復の範囲は最小限にとどめ、できるだけ壊れた部分だけを直すことが原則です。

例えば壁のクロス(壁紙)の場合、毀損箇所だけを修繕するだけでは商品価値を維持できない場合があり、部屋全体のクロスの張替えが必要になることがありますが、クロスの色や模様が一致しなくても、物件としての価値が低下するわけではありません。

このような場合、全体のクロスを揃えることは、物件の価値を維持するためには必要ですが、原状回復の範囲を超える利益を得ることになるため、賃貸人が負担するべきとなります。

一方、毀損した部分だけを修復しても、その箇所が目立ってしまうことがあります。

このような場合は、毀損した部分を含む一面分のクロスを張替えることが妥当と考え、この費用は、毀損を引き起こした賃借人が負担することになります。

このように、賃貸人と賃借人の間に認識の違いがある場合は、補修工事の最低施工可能範囲や負担を考慮し、客観的に判断する必要があります。

建物の損耗に関する注意点

建物が経年変化や通常の使用によって傷んでいくことは避けられません。

しかし、具体的にどの程度の傷みが「通常の使用」とされ、賃貸人と賃借人の負担割合がどうなるかは定義が曖昧でトラブルの原因になります。

このため、国土交通省のガイドラインでは、具体的な苦情や相談事例をもとに、判断基準を設け、トラブルを予防・解決するためのガイドラインを示しています。

建物の経年変化や通常の使用による損耗は、賃貸契約期間中に起こる予想されることであり、その修繕費用は賃料に含まれています。

つまり、通常の使用によって生じた修繕費用は、賃借人が負担する必要がなく、賃貸人が負担することになります。

しかし、賃借人の住み方や使い方によって生じる損耗の中には、意図的な過失、注意義務の違反などによる❸特別損耗が含まれます。

したがって、意図的な過失、注意義務の違反が見受けられる場合は、借人の原状回復の義務を負い、費用の負担についても検討が必要になります。

賃借人が手入れを怠ったことで損耗が広がった場合、賃借人には管理の怠慢があると考えられ、❸特別損耗と見なされる場合があります。

これらの個々の事例においては、客観的で合理的な基準がなく、実務的にも煩雑であるため、国土交通省のガイドラインでは詳細な負担割合の算定は行っていません。

経過年数の考え方に関する注意点

ここでは仮に2024年のクロスの価格を1,000円/㎡とした場合の、経過年数に沿った価格の推移を表しています。2021年に入居していれば、現在のクロスの残存価値(古くなっても残る価値)は、333円/㎡です。2027年に退去すれば、原状回復費用は発生しない(0円)ということになります。もちろんこれに加えて、工事費も考慮しなければなりません。

物件の賃貸契約において、設備や家具などは経年劣化するため、一定の期間が経過すると価値が下がります。

これを「減価償却(時間とともに価値が下がること)」と言います。

賃借人が、建物や設備を壊したり、手入れを怠って損傷が生じた場合、賃貸人は、賃借人に修繕費用の負担を求めることができますが、通常の損耗や年数経過による劣化は、契約期間中に支払った賃料に含まれており、修繕費用の全額を賃借人が負担することはありません。

なぜなら、通常の損耗や年数経過による劣化は、賃貸人と賃借人が契約する際に、互いに前提としているものだからです。

そのため、これらの費用は、賃貸人と賃借人が契約期間中に支払った賃料で補てんされるため、明け渡し時には、通常の損耗や年数経過による劣化による費用は賃借人が負担する必要がないとされています。

また、賃借人が建物や設備を1年で損傷させた場合と、10年で損傷させた場合では、後者の場合の方が、経年変化や通常の損耗がより大きくなっているはずです。

そのため、建物や設備の経年年数を考慮して、賃借人の負担割合を調整することが適切となります。

つまり、経年年数が長い場合には、賃借人の負担割合を低く設定することが必要となります。

入居年数による代替の注意点

経過年数を考慮する場合、新築でない賃貸では、設備や修繕のタイミングは異なります。

そのため、管理者が完全に把握することは難しく、入居時に提示された経過年数も確認できないことがあります。

他方、入居年数は明確でわかりやすいため、国土交通省のガイドラインでは、経過年数を入居年数で代替する考え方を採用しています。

ただし、入居時の設備状態は、必ずしも新品のものばかりではないため、その設備状況によって経過年数を調整して負担割合を決定します。

なお、契約当事者が協議して決定し、設備交換をした場合は設備の価値は新品の扱いとなりますが、そうでない設備は建築後の経過年数や損耗を考慮して適切な負担割合を決定します。

賃借人は物件を注意して使う義務があることも忘れずに注意しましょう。

経過年数(入居年数)を考慮しない修繕の注意点

建物の部位で、長い期間使える部分や、部分的に修繕できる箇所(例えば、フローリング)については、経過年数を考慮する必要はありません。

なぜなら、部分的に修繕しても、将来的には全体を張替えることが一般的であり、部分的に修繕したからといっても、全体の価値が上がるわけではないからです。

つまり、賃貸人が負担するのが妥当です。

それに、部分的に修繕した場合でも、フローリング全体の価値は減っている可能性があるので、修繕費用を全額賃借人に負担させるのは不合理です。

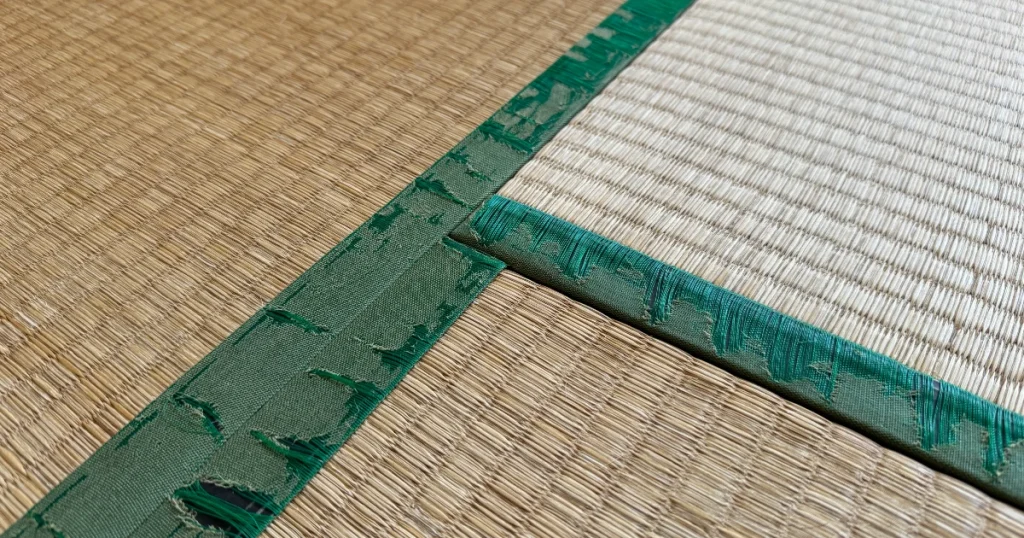

また、襖紙や障子紙、畳表(畳の表面のゴザ部分)などの消耗品についても、経過年数を考慮する必要はありません。

なぜなら、これらのものはすぐに価値が下がってしまうからです。

減価償却資産のうち、これらのものの使用可能期間が1年未満のものや取得価額が10万円未満のものは、消耗品として処理することができます。

ただし、フローリング全体の張替えが必要な毀損の場合には、経過年数を考慮して費用を分担する必要があります。

トラブルに発展した際は少額訴訟とADRを検討する

賃貸住宅におけるトラブルは、当事者同士の話し合いで解決することが一般的ですが、解決できない場合は裁判で決着を図ることになります。

しかし、裁判にかかる費用や時間の問題で、多くの人は裁判まで進むことができません。

そのため、最近では少額の請求については費用や時間が少なくて済む簡易裁判所の制度を活用することが多く、また、中立的な第三者を介入させてトラブル解決を図るADRという制度も注目されています。

今後はこれらの制度を利用することで、トラブルが円滑に迅速に解決できることが期待されています。

少額訴訟とは?

少額訴訟(60万円以下の争いを簡単に解決する裁判)手続は、金銭に関するトラブルを、費用や時間をかけずに早く解決する制度です。

裁判所は、原告が主張した支払いを認めた場合でも、支払い方法や遅延損害金の免除などを決めることができます。

裁判外紛争処理制度(ADR)とは?

- 調停(相談・あっせん)

民事調停(第三者を交えた話し合い)は、民事紛争を解決する制度で、調停機関が当事者の話し合いを仲介し、互いに譲り合って問題を解決することを目的としています。 - 仲裁

仲裁とは、法律上の問題がある場合に、裁判所ではなく、私人の第三者(仲裁人)による判断で解決する方法です。

以上のように、トラブル解決には、当事者が自分たちで判断して利用できる簡易的な制度があります。

一般的には、最初に相談・あっせんが試みられ、解決できない場合には、調停、訴訟、仲裁が利用されます。

賃貸住宅に関する相談や苦情処理は、地方自治体の相談窓口や消費生活センターなどの行政機関でも対応しています。しかし、具体的な解決に至っていないのが実情です。

退去立会いまでの流れと注意点をわかりやすく解説

退去立ち会いでは、予想以上の修繕費用を請求されて困惑するケースが後を絶ちません。

しかし、ガイドラインを正しく理解し適切な準備を行うことで、不当な費用請求を避けることができます。

賃貸人に退去の意思を伝え、退去日(退去立ち合い日)を決定する

退去する予定がある場合は、できるだけ早めに不動産会社や大家さんに退去の意思を伝える必要があり、退去日は、契約書に記載された通りの日付を遵守する必要があります。

また、契約書に退去の手続きに関する記載がある場合は、その手続きに従って進めなければなりません。

仮に急用で日時の変更が必要な場合であったとしても、できる限り契約書に沿った内容で進めることが退去トラブルを防止するために必要なことです。

その他、退去日に合わせて、電気・ガス・水道などの端末設備の解約手続きも忘れずに行いましょう。

解約手続きには事前に賃貸人に確認が必要な場合があるので、早めの対応が必要です。

忘れがちな情報はWEBカレンダーに登録して通知機能を使うと良いです。

部屋の清掃と最低限の修繕は実施する

退去時における修繕費用に関する問題は、入居時からの損耗や損傷が原因かどうかや、いつ発生したかなどの事実が明確でないことが、大きな問題の一つです。

もし、通常の注意を怠ってカビやシミを発生させたり、物件や設備を壊した場合には、入居者は「善管注意義務(注意深く大切に扱う義務)」に違反したことになり、賠償責任を負うことになります。

また、物件や設備が壊れた場合には、修繕費用は賃貸人が負担することになっていますが、入居者は修繕が必要になった場合には、賃貸人に必ず通知する必要があります。

通知を怠って隣の部屋にまで被害が及んでしまった場合には、入居者が賠償責任を負うことになる場合があるため、退去時には注意が必要です。

退去立ち合いではチェックリストや写真などで記録を残す

前述の「賃貸の入居前にやることの流れと注意点」でも解説していますが、トラブルの原因の一つは、入居時や退去時に物件の状態をきちんと確認しないことです。

そのため、入居時に作成したチェックリストなどの記録を見返し、部屋の状態を部位ごとに確認することが大切です。

入居時と退去時の物件の状態を比較することで、当事者間の認識の違いを減らすことができ、退去トラブルを防止することができます。

また、退去時の立会いで、損傷などがあるということで確認サインを求められることがあります。

賃貸人と賃借人が一緒に立ち会って、物件の状態を確認する退去立ち合いは、原状回復費用負担の決定に関わるため、疑問がある場合は、サインをする前に質問するなど慎重に行うことが必要です。

なお、入居時に敷金(入居時に預ける保証金)を預けている方は、退去後に敷金の返金手続きを行います。

敷金は、賃貸借契約書に基づいて、原状回復費用や清掃費用などが差し引かれた金額が返金されます。

入居時にチェックリストを記録している人は少ないですが、入居時と退去時の物件の状態を比較することで、当事者間の認識の違いを減らすことができます。

入居までの流れと注意点をわかりやすく解説

多くの借主が「敷金が全額返還されない」「高額な修繕費を請求された」という事態に直面しています。

しかし、入居時の適切な対策により、こうしたトラブルの多くは防ぐことができます。

契約前に部屋の状態を確認する

トラブルの原因の一つは、入居時や退去時に物件の状態をきちんと確認しないことです。

特に、長期間の賃貸契約では、当事者の記憶だけでは曖昧になり、損耗や破損などが起きた場所や時期についてトラブルが起こりやすくなります。

そのため、入居時には、チェックリストを作成し、部屋の状態を部位ごとに確認することが大切です。

チェックリストの他にも具体的な箇所や程度を平面図に書いたり、写真を撮るなどのビジュアルな手段を併用することで、当事者間の認識の違いを減らすことができます。

原状回復に関する契約条件を確認する

現在、賃貸借契約において原状回復に関する契約条件については、法的な規制が特に存在していません。

そのため、契約書に原状回復に関する条件を明記し、賃貸人と賃借人の双方が合意した上で契約を締結することが望ましいです。

具体的には、賃借人の修繕負担、負担範囲、原状回復工事施工目安単価などを明確にしておく必要があります。

また、原状回復工事施工目安単価はあくまでも目安であり、例外的な特約としてクロス(壁紙)張替費用(ペット飼育を認める場合)などが想定されることもあります。

以上のように、原状回復に関する契約内容は、賃貸借契約を締結する際に重要なポイントの一つであり、賃貸人と賃借人が事前に合意したうえで契約を行うことが望ましいです。

賃貸借契約は、賃貸人と賃借人が契約内容を十分に理解して同意する必要があります。

賃貸借契約書の特約の要件を理解して契約する

賃貸借契約書には、原則として強行法規に反しない限り特約を設けることができますが、特定の修繕費用を賃借人が負担する旨の特約は、賃貸人の修繕義務を免除する意味しかなく、有効とはみなされません。

また、経年変化や通常の損耗に対する修繕費用を賃借人が負担する特約は、賃借人に新たな義務を課すことになるため、特定の要件を満たしていない場合は、契約内容が無効となる可能性があります。

さらに、消費者契約法では、消費者の権利を制限する契約条項は無効とされています。

そのため、賃貸借契約書に特約を設ける場合は、契約書に明確に記載し、賃借人の了解を得る重要事項説明が必要となります。

賃貸借契約書の特約の要件を理解して契約することで、退去時の原状回復に関するトラブルが発生した際に冷静に交渉することができます。

賃貸トラブルでよくある質問をわかりやすく解説

敷金の返金時期や壁のキズによるクロス張替えの必要性など、原状回復トラブルでは様々な疑問が生じます。

ここでは実際によく寄せられる質問と回答を通じて、適切な対処法をご紹介します。

修繕費用に関するよくある質問

敷金について

クロスを張替える原状回復費用について

退去時に襖や障子、畳表を張替えについて

「賃借人の善管注意義務」について

少額訴訟制度の制度について

原状回復費用の請求書に納得できない場合の対処法について

原状回復工事の指定について

退去後によくある質問

敷金の返還請求のタイミングについて

貸主が変わった際の敷金の返還請求先について

退去立会いでサインをした際の原状回復費用の支払いについて

原状回復費用の明細請求について

入居前のよくある質問

退去時にトラブルを回避するための注意点

賃貸を借りる際の注意点

賃貸借契約書に関するよくある質問

賃貸借契約書の特約について

賃貸借契約書で定められた損害賠償額について

「賃借人は原状回復をして明け渡しをしなければならない」。という賃貸借契約書の条項について

賃貸借契約書のハウスクリーニング特約について

まとめ

国土交通省の原状回復ガイドラインは、賃貸住宅における借主と貸主の適正な費用負担を明確にした重要な指針です。

通常損耗と特別損耗の違いを正しく理解し、経年劣化による価値減少を適切に考慮することが最も重要なポイントといえるでしょう。

契約時には特約の内容をしっかりと確認し、入居時と退去時には物件の状況を詳細に記録することで、後々のトラブル防止に大きく役立ちます。

また、原状回復費用について疑問や納得できない点がある場合は、このガイドラインを参考に貸主と冷静に話し合いを行いましょう。

それでも解決しない場合は、消費生活センターや民事調停などの制度を積極的に活用することをお勧めします。

賃貸住宅市場の健全な発展には、借主と貸主双方がこのガイドラインを理解し、相互の権利と義務を尊重することが不可欠です。

正しい知識により、誰もが安心して賃貸住宅を利用できる社会の実現につながります。