賃貸の退去立会いでサイン拒否後に請求が来た場合の対応法

賃貸から退去する際、立会い時に修繕費用などの請求書にサインを拒否したにも関わらず、後日高額な請求書が届いて困惑される方は少なくありません。

心配いりません。正しい手順を踏めば、問題は解決できます。

このような状況では、借主として適切な対応を取ることが重要です。

サインを拒否したからといって修繕義務がなくなるわけではありませんが、同時に貸主側も法的根拠なく過度な請求はできません。

本記事では、退去立会い(退去時の部屋の確認作業)でのサイン拒否後に請求が来た場合の具体的な対処法、法的根拠、そして借主が知っておくべき権利について詳しく解説します。

適切な知識を身につけることで、不当な請求から身を守り、円満な解決を目指しましょう。

監修者

1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。

日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属

登録番号 第17090472号

退去時の責任の所在とその法的基準の理解

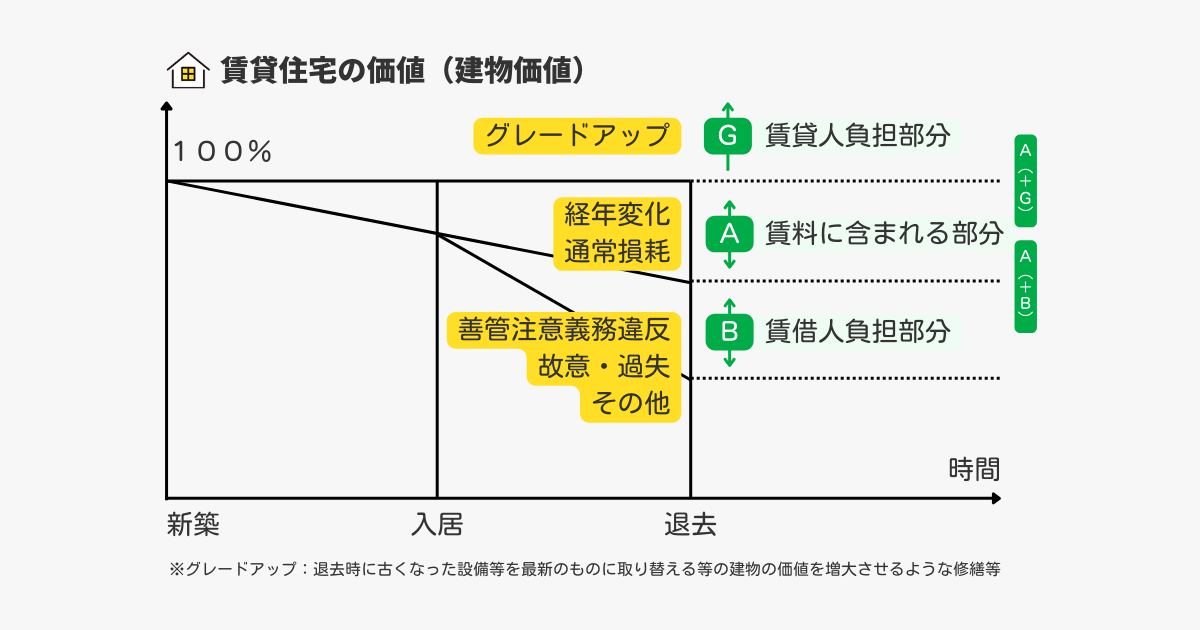

退去立会いでサインを拒否した場合の責任の所在は、「通常の使用による経年劣化(時間が経って自然に古くなること)」なのか「入居者の故意・過失による損傷」なのかによって判断されます。

サインの有無に関わらず、法的基準に基づいた適正な負担区分(誰が費用を払うかの分け方)が適用されます。

民法第606条および第621条では、賃借人には「善管注意義務(注意深く大切に扱う義務)」があり、通常の注意をもって物件を使用・管理する義務があるとされています。

一方で、貸主には修繕義務が課せられています。

- 民法第606条(賃貸人による修繕等)

賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責に帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。

- 民法第621条(賃借物の返還等)

賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

国土交通省の「原状回復(元の状態に戻すこと)をめぐるトラブルとガイドライン」では、通常の使用による損耗については貸主負担が原則とされており、立会いの合意がなくても法的基準は変わりません。

壁紙の耐用年数(使える期間の目安)は6年、畳・カーペットは6年、設備機器は各々異なる耐用年数が設定されており、入居期間を考慮した経年劣化による価値減少の計算が必要です。

退去立会いでの合意は重要ですが、法的根拠のない請求については拒否する権利があります。

つまり、退去立会いのサイン拒否後に請求が来た場合でも、民法とガイドラインに基づく法的基準を理解し、適正な負担区分を主張することで不当な請求に対処することができます。

退去立会いのサイン拒否後に請求が来た場合の対処法

通常損耗の範囲に収まる損傷があるケース

退去立会い時に通常損耗(普通に使っていてできる傷み)の範囲内と判断される損傷について、サインを拒否した後で請求書が届いた場合は、まず冷静に対応することが重要です。

通常損耗とは、一般的な住居使用で自然に発生する劣化を指します。

具体的な対処方法として、まず国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルと保護指針」を参照し、該当する損傷が通常損耗に該当するかを確認します。

壁紙の日焼けや軽微な汚れ、畳の自然な変色、フローリングの軽微な傷などは通常損耗とされています。

請求に対しては書面で異議申立てを行い、損傷が通常の使用範囲内であることを根拠資料とともに主張します。

必要に応じて消費者センターや法テラスへの相談も有効です。

立会い時の写真や入居時の写真があれば、証拠として活用できます。

話し合いで解決しない場合は、少額訴訟(60万円以下の争いを簡単に解決する裁判)制度の利用も検討すべきです。

明らかな故意・過失による損傷があるケース

故意や重大な過失により発生した損傷について、退去立会いでサインを拒否した場合でも、借主に修繕義務が発生することがあります。

この場合、まず損傷の程度と修繕費用の妥当性を慎重に検証する必要があります。

対処法としては、まず請求内容の詳細な見積書(工事費用の予想額を示した書類)を要求し、複数の業者から相見積もりを取得して費用の妥当性を確認します。

明らかに過大な請求の場合は、適正価格との差額について交渉を行います。

また、損傷の範囲と修繕の必要性について、第三者の専門家による鑑定を依頼することも効果的です。

一部負担に応じる場合でも、分割払いや減額交渉を試みることができます。

ただし、故意による損傷が明確な場合は、全額拒否は困難なことが多いため、現実的な和解案を模索することが重要です。

法的責任を明確にするため、必要に応じて弁護士への相談も検討すべきです。

退去費用請求が来た場合の対処法と賃貸借契約書に記載のある注意すべき条項例

賃貸借契約書には、退去時の費用負担に関する重要な条項が記載されており、これらの内容が後の請求トラブルに大きく影響します。

特に特約条項については、その有効性を慎重に判断する必要があります。

条項例

- 通常損耗借主負担特約に関する条項

借主は、賃貸借期間中の通常の使用による損耗及び経年変化についても、退去時にその修繕費用を負担するものとする。これには壁紙の日焼け、畳の自然な変色、設備の経年劣化等も含まれるものとする。 - ハウスクリーニング費用借主負担に関する条項

借主は、退去時における室内のハウスクリーニング費用を負担するものとし、その金額については退去時の汚損状況に応じて貸主が決定する。クリーニング業者及び清掃範囲については貸主が指定するものとする。 - 退去立会同意みなし条項

借主が退去時の立会検査に参加しなかった場合、又は貸主が指定する日時に都合がつかない場合は、貸主が単独で行った検査結果及び修繕費用の算定について借主が同意したものとみなす。 - 敷金返還時期に関する条項

貸主は、借主退去後における修繕工事の完了、近隣への確認作業、各種精算手続きの終了後に敷金の精算を行うものとし、返還時期については貸主の判断によるものとする。 - 原状回復費用算定基準に関する条項

退去時の原状回復に要する費用については、新品交換を基準として算定するものとし、部分補修が可能な場合であっても全面交換費用を借主が負担するものとする。工事業者の選定及び見積については貸主が決定する。

注意すべき条項として、まず「通常損耗も借主負担とする」旨の特約がありますが、これは消費者契約法により無効とされる可能性があります。

「ハウスクリーニング(専門業者による室内清掃)費用の借主負担」についても、金額が明確でない場合は争点となります。

「退去立会いへの不参加で同意とみなす」条項も、実際の損傷状況と関係なく費用を請求される危険があります。

「敷金(入居時に預ける保証金)の返還時期」に関する条項も重要で、不当に長期間保留される場合があります。

これらの条項に問題がある場合は、消費者契約法や借地借家法に基づいて無効性を主張できます。

契約書の内容と実際の請求内容を照合し、不当な条項については法的根拠を持って反駁することが重要です。

まとめ

退去立会いでサインを拒否した後に請求が来た場合は、まず請求内容が法的に妥当かどうかを冷静に判断することが重要です。

通常損耗については借主に支払い義務がなく、故意・過失による損傷についても耐用年数を考慮した適正な金額での負担となります。

請求を無視するのではなく、根拠を示して適切に対応し、必要に応じて公的機関への相談も活用しましょう。

適切な知識と対応により、不当な請求から身を守り、円満な解決を目指すことができます。

- 通常損耗に該当する損傷は国土交通省のガイドラインを根拠に異議申立てを行う

- 故意・過失による損傷でも、修繕費用の妥当性を複数業者の見積もりで検証する

- 賃貸借契約書の特約条項は消費者契約法により無効となる場合がある

- 退去立会い時の写真や入居時の記録は重要な証拠資料として活用できる

- 解決困難な場合は消費者センターや法テラス、少額訴訟制度の利用を検討する