賃貸の経年劣化一覧を解説 何年から費用負担が発生するのか

賃貸の退去時に発生する敷金(入居時に預ける保証金)トラブルの多くは、経年劣化(時間が経って自然に古くなること)と入居者の故意・過失による損傷の境界線が曖昧なことが原因です。

慌てる必要はありません。適切な知識があれば、冷静に対応できます。

国土交通省の「原状回復(元の状態に戻すこと)をめぐるトラブルとガイドライン」では、設備や内装材ごとに明確な耐用年数(使える期間の目安)が定められており、この期間を超えた劣化については原則として貸主負担となります。

しかし、実際の現場では入居者が不当な費用負担を求められるケースも少なくありません。

本記事では、各設備・内装材の具体的な耐用年数と、適切な費用負担の判断基準について詳しく解説します。

監修者

1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。

日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属

登録番号 第17090472号

賃貸における経年劣化の基本的な理解とその法的根拠

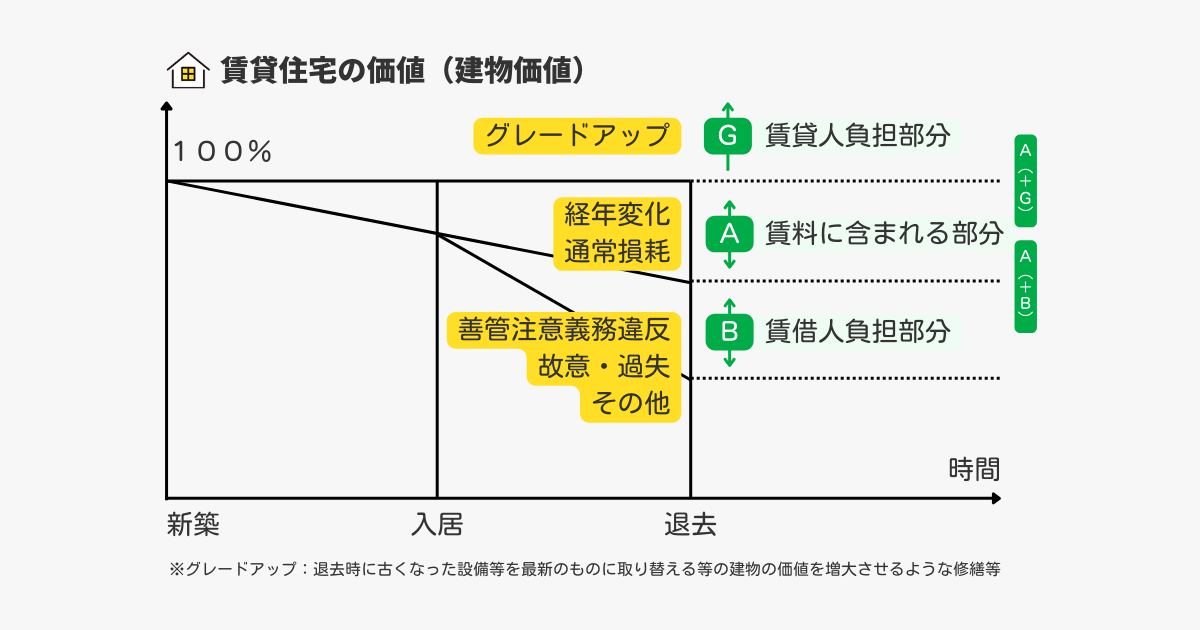

賃貸における経年劣化の責任の所在は、「通常の使用による自然な劣化」なのか「入居者の故意・過失による損傷」なのかによって判断されます。

経年劣化が認められる期間は、各設備や部材ごとに明確な基準が設けられています。

民法第606条および第621条では、賃借人には「善管注意義務(注意深く大切に扱う義務)」があるものの、通常の使用による経年変化については貸主の負担とすることが明記されています。

- 民法第606条(賃貸人による修繕等)

賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責に帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。

- 民法第621条(賃借物の返還等)

賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、各設備の具体的な耐用年数が定められており、この期間内の劣化は経年劣化として貸主負担が原則とされています。

壁紙・カーペット・クッションフロアは6年、畳は5年、フローリングは経年劣化を考慮しない、エアコンや給湯器は6年、水回り設備は15年など、設備ごとに異なる基準が設けられています。

入居期間がこれらの耐用年数を超過した場合でも、残存価値(古くなっても残る価値)を考慮した負担割合の調整が行われます。

つまり、賃貸の経年劣化は設備ごとに定められた耐用年数まで認められ、その期間を超えても完全に入居者負担となるわけではなく、適正な負担割合による計算が必要となります。

賃貸の経年劣化は何年まで認められる?

耐用年数6年の製品・消耗品

賃貸物件で最も交換頻度が高い設備や内装材は、耐用年数が6年に設定されています。

これらは日常的な使用による摩耗や劣化が比較的早く進行するため、短期間での交換が想定されている製品群です。

| 経年劣化の目安となる年数 | 設備・部位 |

|---|---|

| 耐用年数6年の製品・消耗品 | クロス カーペット クッションフロア 畳 エアコン ガスコンロ 冷蔵庫 インターホン 照明 |

具体的には、クロス(壁紙)、カーペット、クッションフロア、畳、エアコン、ガスコンロ、冷蔵庫、インターホン、照明などが該当します。

これらの設備は6年を超えて使用している場合、通常使用による劣化として貸主負担での交換が原則となります。

例えば、7年間居住した物件でクロス(壁紙)の日焼けや汚れが発生しても、借主に費用負担は求められません。

ただし、故意や過失による破損(タバコの焦げ跡、釘穴、ペットによる損傷など)は借主負担となります。

入居期間が6年を超える場合は、退去時の費用負担について事前に管理会社と確認することが重要です。

耐用年数8年の製品・消耗品

家具や建具の一部には、耐用年数が8年に設定されているものがあります。

これらは6年よりもやや長期間の使用を想定した設備で、適切な管理下であれば8年程度の使用に耐える設計となっています。

| 経年劣化の目安となる年数 | 設備・部位 |

|---|---|

| 耐用年数8年の製品 | 戸棚 書棚 タンス 網戸 |

代表的なものとして、戸棚、書棚、タンス、網戸などが挙げられます。

これらの設備は8年を経過した時点で、通常使用による劣化や機能低下が貸主負担での修繕・交換対象となります。

例えば、網戸の破れや戸棚の扉の歪みなどは、8年を超えた使用であれば経年劣化として扱われます。

しかし、無理な使用や不適切な取り扱いによる破損は、使用期間に関係なく借主負担となります。

これらの設備を長期間使用する際は、定期的なメンテナンスと丁寧な使用を心がけることで、余計な修繕費用を避けることができます。

耐用年数10年の製品・消耗品

水回り設備の中核となる製品は、耐用年数が10年に設定されています。

これらは毎日の生活で頻繁に使用されるものの、比較的堅牢な構造で長期使用に耐える設計が施されています。

| 経年劣化の目安となる年数 | 設備・部位 |

|---|---|

| 耐用年数10年の製品 | シャワー水栓 洗濯機用防水パン 給湯器 |

主な対象製品は、シャワー水栓、洗濯機用防水パン、給湯器などです。

これらの設備は10年を超えた使用において、通常の使用による機能劣化や部品の摩耗が発生した場合、貸主負担での修繕・交換が基本となります。

例えば、給湯器の効率低下やシャワー水栓からの軽微な水漏れなどは、10年経過後であれば経年劣化として判断されます。

ただし、適切なメンテナンスを怠ったことによる故障や、使用方法の誤りによる破損は借主負担となります。

これらの設備は生活に直結するため、異常を感じた際は速やかに管理会社に報告し、適切な対応を求めることが大切です。

耐用年数15年の製品・消耗品

住宅設備の中でも特に重要で長期使用を前提とした製品は、耐用年数が15年に設定されています。

これらは住宅の基本的な機能を支える設備で、頻繁な交換を想定していない堅牢な構造を持っています。

| 経年劣化の目安となる年数 | 設備・部位 |

|---|---|

| 耐用年数15年の製品 | 流し台 洗面台 換気扇・便器 給排水設備 郵便ポスト |

該当する設備には、流し台、洗面台、換気扇、便器、給排水設備、郵便ポストなどがあります。

これらは15年を超えた使用において、通常使用による劣化や性能低下が発生した場合、貸主負担での修繕・交換対象となります。

例えば、洗面台の表面の細かな傷や流し台の変色、換気扇の効率低下などは、15年経過後であれば経年劣化として扱われます。

しかし、乱暴な使用や清掃不足による詰まりや破損は借主負担となります。

これらの設備は長期間使用するため、日頃から適切な清掃とメンテナンスを行い、異常があれば早期に報告することで、大きな修繕費用を避けることができます。

耐用年数22年~47年の製品・消耗品

建物の構造体と一体化した設備や建具は、建物の構造に応じて長期間の耐用年数が設定されています。

木造住宅では22年、鉄筋コンクリート造では47年と、建物自体の耐久性に合わせた設定となっています。

| 経年劣化の目安となる年数 | 設備・部位 |

|---|---|

| 耐用年数47年(鉄骨鉄筋・鉄筋コンクリート造) | 浴槽 扉 ボード 建具 下駄箱 |

| 耐用年数22年(木造・合成樹脂造) | |

| 耐用年数20年(木骨モルタル造) | |

| 耐用年数38年(レンガ造・石造・ブロック造) |

主な対象は、浴槽、扉、ボード、建具、下駄箱などの建物と一体化した設備です。

これらは建物の構造年数に応じて、木造・合成樹脂造で22年、木骨モルタル造で20年、レンガ造・石造・ブロック造で38年、鉄骨鉄筋・鉄筋コンクリート造で47年の耐用年数が適用されます。

これらの年数を超えた使用では、通常使用による劣化は貸主負担となります。

例えば、長期居住による扉の軋みや下駄箱の経年変化は、該当年数経過後であれば借主負担なしで修繕されます。

ただし、故意の破損や不適切な使用による損傷は、使用期間に関係なく借主負担となるため注意が必要です。

耐用年数が関係しない消耗品・設備・その他

一部の設備や消耗品については、耐用年数の概念が適用されず、使用状況や損傷の原因によって負担者が決定されます。

これらは消耗品として扱われるものと、借主の過失による損傷として扱われるものに大別されます。

| 経年劣化の目安となる年数 | 設備・部位 |

|---|---|

| 耐用年数なし | 畳表、襖紙、障子紙 ※消耗品耗品のため、過失がない限り、借主に負担なし |

| 鍵の紛失、ガラス破損、壁に穴等 ※借主の過失によるため、全額賃借人が負担 | |

| ハウスクリーニング ※通常の生活で清掃をしていた場合は、借主に負担なし |

消耗品として扱われるのは、畳表(畳の表面のゴザ部分)、襖紙などの消耗品は過失がない限り借主負担なしで交換されます。

一方、鍵の紛失、ガラス破損、壁に穴を開けるなどの行為は、借主の過失によるものとして全額借主負担となります。

また、ハウスクリーニング(専門業者による室内清掃)については、通常の生活で適切な清掃を行っていた場合は借主負担なしとなりますが、清掃不足による汚れや臭いの除去が必要な場合は借主負担となります。

これらの区分は退去時のトラブル防止のため、入居時に契約内容をよく確認し、日頃から適切な管理を心がけることが重要です。

経年劣化を見定めるポイントと賃貸借契約書に記載のある注意すべき条項例

経年劣化の判断には、損傷の原因が通常使用によるものか借主の過失によるものかを正確に見極めることが最も重要なポイントとなります。

具体的な見定めポイントとして、まず損傷箇所の状況を詳細に記録し、入居時の状態と比較検討することが必要です。

条項例

- 善良管理者注意義務に関する条項

借主は、善良な管理者としての注意義務をもって賃借物件を使用し、物件の維持管理に努めるものとする。借主の故意又は過失により物件に損傷を与えた場合、あるいは適切な管理を怠ったことにより損傷が生じた場合は、その修繕費用を負担するものとする。 - 通常損耗と修繕費用負担区分に関する条項

賃貸借期間中の通常の使用による自然損耗及び経年変化については貸主の負担とし、借主の故意・過失・通常の使用方法に反する使用による損傷については借主の負担とする。損耗の区分について疑義が生じた場合は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に準拠して判断する。 - ハウスクリーニング費用負担特約に関する条項

借主は、契約終了時に専門業者によるハウスクリーニングを実施し、その費用を負担するものとする。本特約は、借主が通常の清掃を行った場合であっても適用されるものとし、借主はこれに同意したものとみなす。 - 鍵交換費用負担特約に関する条項

契約開始時及び契約終了時の鍵交換に要する費用は借主の負担とする。借主は入居時に新しい鍵の交付を受け、退去時には貸主指定の方法により鍵交換を実施するものとし、これに要する一切の費用を負担する。 - 特約条項の有効性に関する条項

本契約における借主負担に関する特約条項は、借主が予め具体的内容を認識し、合理的理由に基づくものに限り有効とする。借主に過度の負担を課し、信義則に反する特約については無効とし、通常の原状回復義務の範囲内で借主の責任を定めるものとする。

賃貸借契約書では「借主は善良な管理者としての注意義務を負う」「通常の使用による損耗を除き、借主が修繕費用を負担する」といった条項が記載されていることが多く、これらの解釈が退去時のトラブルの原因となりがちです。

また「ハウスクリーニング費用は借主負担」「鍵交換費用は借主負担」などの特約条項についても事前確認が重要で、これらが過度に借主に不利な内容でないかチェックする必要があります。

退去時の立会いでは写真撮影を行い、管理会社との認識相違を防ぐことで、適正な費用負担を実現できます。

まとめ

賃貸の経年劣化については、国土交通省ガイドラインに基づいて各設備・内装材ごとに明確な耐用年数が定められています。

クロスや畳は6年、給湯器は10年、浴槽は22年といった基準を理解することで、不当な費用請求を避けることができます。

重要なのは、通常使用による劣化と故意・過失による損傷を正しく区別することです。

退去時に疑問や納得できない請求があった場合は、まず契約書とガイドラインを確認し、必要に応じて消費生活センターや専門家に相談することをお勧めします。

適切な知識を持つことで、公正な原状回復費用の負担が実現できます。

- 耐用年数は設備ごとに6年から47年まで細かく設定されており、経過後の劣化は原則として貸主負担となる

- 故意や過失による破損は耐用年数に関係なく借主負担となるため、丁寧な使用を心がける必要がある

- 畳表や襖紙などの消耗品は過失がない限り借主負担なしで交換される

- 建物構造により同じ設備でも耐用年数が異なるため、自分の住んでいる建物の構造を把握しておく

- 設備の異常を発見した際は速やかに管理会社に報告し、適切な対応を求めることが費用負担回避の鍵となる