【設備・内装材の耐用年数のまとめ】国土交通省 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン

賃貸住宅の退去時に、壁紙の交換費用を全額負担させられたり、6年間も住んでいたにもかかわらず新品価格で請求されたりするケースは少なくありません。

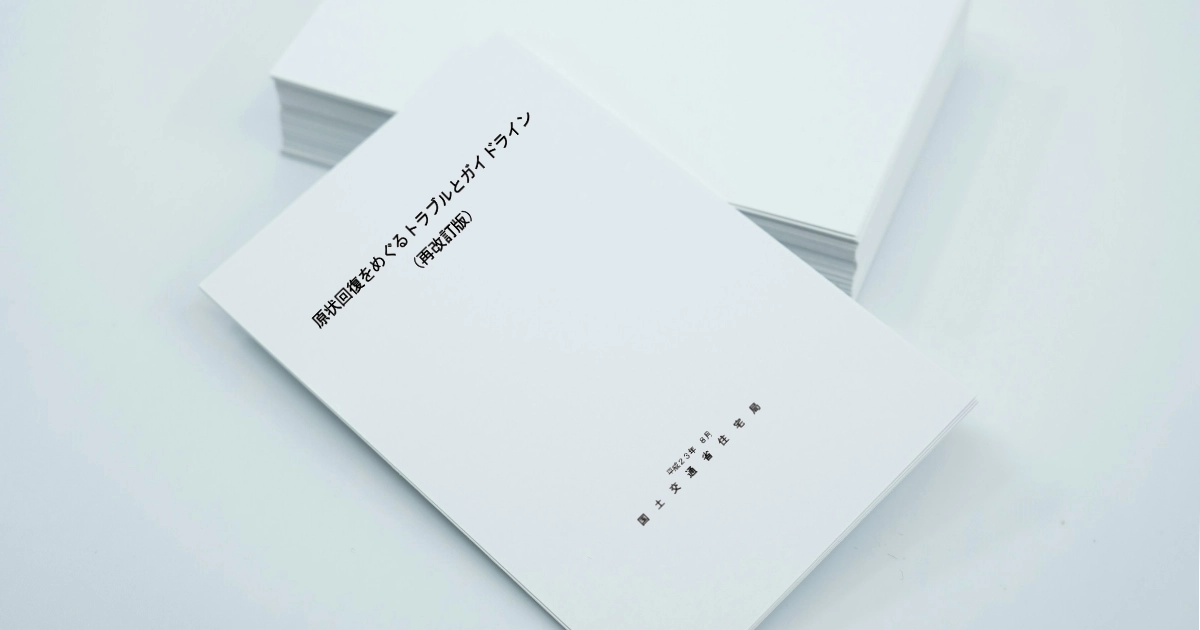

実は、国土交通省の原状回復ガイドラインでは、設備ごとに明確な耐用年数が定められており、これを正しく理解することで大幅な費用軽減を実現できます。

例えば、6年耐用年数の壁紙に3年居住した場合、残存価値は50%となり費用負担は半額になります。

さらに、6年以上居住した場合は壁紙の交換費用は完全に貸主負担となるのです。

本記事では、設備・内装材の耐用年数を正しく理解し、退去時に堂々と適正な費用負担を主張できる知識をお伝えします。

監修者

1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。

日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属

登録番号 第17090472号

設備・内装材の耐用年数とは

耐用年数とは、賃貸物件の設備や内装材が通常の使用により経年劣化し、その価値がゼロになるまでの期間を指します。

賃貸契約における原状回復費用の算定では、この耐用年数が重要な役割を果たします。

耐用年数を過ぎた設備については入居者に修繕費用の負担義務はなく、貸主が負担することになります。

耐用年数の法的根拠と計算方法

耐用年数の考え方は、民法第606条(賃貸人の修繕義務)と民法第621条(賃借人の原状回復義務)に基づいています。

基本計算式

- 入居者負担額 = 設備の取得価格 × (耐用年数 − 経過年数)÷ 耐用年数

この計算により、居住期間が長いほど入居者の負担は軽減され、耐用年数を超えた場合は入居者の負担はゼロとなります。

国土交通省ガイドラインによる耐用年数の規定

設備・内装材の退去費用は国土交通省ガイドラインで定められた耐用年数により計算されます。

一方で、耐用年数を経過した設備については入居者の負担はゼロとなります。

国土交通省ガイドラインの法的効力

- 民法の賃貸借契約に関する規定の解釈指針として策定

- 法的拘束力はないが、裁判実務で参考とされる指針

- 民法第606条・第621条等の解釈・運用の参考資料

国土交通省ガイドラインは非常に重要な指針ですが、あくまで「参考資料」「解釈指針」であって、法律そのものではないという点を明確にする必要があります。

耐用年数6年の製品および損耗品に関するトラブルの判例

国土交通省が定める耐用年数6年の製品および損耗品

- 壁紙(クロス)

- カーペット

- クッションフロア

- 畳表

- エアコン

- ガスコンロ

- 冷蔵庫

- インターホン

- 照明器具

耐用年数6年の製品は壁紙・カーペット・家電製品など日常使用で損耗しやすい設備です。

国土交通省が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」によると、これらの設備は比較的短期間で経年劣化が進む特徴があります。

耐用年数6年の定額法による残存価値の推移

耐用年数6年設備の費用負担計算例

- 壁紙張替え費用60,000円、入居期間3年の場合

- 計算:60,000円 × (6年 − 3年)÷ 6年 = 30,000円

- 入居者負担:30,000円(50%)、貸主負担:30,000円(50%)

これらの製品は経年劣化や通常使用による損耗に応じて価値が減少します。

6年経過後は残存価値がゼロとなり、交換費用は貸主負担となります。

耐用年数6年の製品および損耗品に関するトラブルの判例集

以下は、国土交通省が定める耐用年数6年の製品および損耗品に関するトラブルの判例集になります。

-

【特別損耗の費用算定に関する判例】特別損耗修繕費用は減価分考慮して算定賃貸住宅の原状回復をめぐるトラブルにおいて、喫煙による汚損の取扱いは特に重要な論点の一つです。タバコのヤニによる壁紙の変色は、通常の使用による損耗を明らかに超える「特別損耗」として認定されることが多いものの、その修繕費用の算定方法については複雑な問題が存在します。今回ご紹介する神戸地方裁判所尼崎支部平成21年1月21日判決は、特別損耗の修繕費用について減価償却の概念を適用した画期的な判例です。この事例では、7年間の居住期間中に生じたタバコのヤニによるクロスの変色について、修繕費用から経年劣化による減価分(90%)を控除するという合理的な算定方法が示されました。本記事では、この判例の詳細な分析を通じて、特別損耗における公正な費用負担の考え方と、実務上の対策について解説いたします。

【特別損耗の費用算定に関する判例】特別損耗修繕費用は減価分考慮して算定賃貸住宅の原状回復をめぐるトラブルにおいて、喫煙による汚損の取扱いは特に重要な論点の一つです。タバコのヤニによる壁紙の変色は、通常の使用による損耗を明らかに超える「特別損耗」として認定されることが多いものの、その修繕費用の算定方法については複雑な問題が存在します。今回ご紹介する神戸地方裁判所尼崎支部平成21年1月21日判決は、特別損耗の修繕費用について減価償却の概念を適用した画期的な判例です。この事例では、7年間の居住期間中に生じたタバコのヤニによるクロスの変色について、修繕費用から経年劣化による減価分(90%)を控除するという合理的な算定方法が示されました。本記事では、この判例の詳細な分析を通じて、特別損耗における公正な費用負担の考え方と、実務上の対策について解説いたします。 -

【ペット可物件の特約に関する判例】ペット可物件のクリーニング費用特約有効ペット飼育可能な賃貸物件において、退去時のクリーニング費用や消毒費用の負担をめぐるトラブルが増加しています。ペットを飼育した場合の「臭いの付着」「毛の残存」「衛生上の問題」は、通常の居住使用とは異なる特別な配慮が必要な問題です。今回ご紹介する東京簡易裁判所平成14年9月27日判決は、ペット飼育に伴う特別なクリーニング費用について、賃借人負担とする特約の有効性を認めた重要な判例です。この事例では、小型犬のチワワを約3か月間飼育した賃借人に対して、ペット消毒を代替するクリーニング費用の負担が認められました。本記事では、ペット飼育可物件における原状回復義務の特殊性と、実務上の注意点について詳しく解説いたします。

【ペット可物件の特約に関する判例】ペット可物件のクリーニング費用特約有効ペット飼育可能な賃貸物件において、退去時のクリーニング費用や消毒費用の負担をめぐるトラブルが増加しています。ペットを飼育した場合の「臭いの付着」「毛の残存」「衛生上の問題」は、通常の居住使用とは異なる特別な配慮が必要な問題です。今回ご紹介する東京簡易裁判所平成14年9月27日判決は、ペット飼育に伴う特別なクリーニング費用について、賃借人負担とする特約の有効性を認めた重要な判例です。この事例では、小型犬のチワワを約3か月間飼育した賃借人に対して、ペット消毒を代替するクリーニング費用の負担が認められました。本記事では、ペット飼育可物件における原状回復義務の特殊性と、実務上の注意点について詳しく解説いたします。 -

【契約更新時の特約追加に関する判例】更新時追加特約は自由意思でない賃貸借契約の更新時に新たな特約が追加される場合、その有効性を巡って争いが生じることがあります。特に原状回復に関する特約の追加は、賃借人にとって予期しない負担の増加をもたらす可能性があるため、慎重な検討が必要です。今回ご紹介する東京簡易裁判所平成11年3月15日判決は、契約更新時に追加された原状回復特約の有効性について重要な判断を示した判例です。この事例では、8年間の賃借期間中に段階的に更新が行われ、平成9年の更新時に新たに原状回復特約が追加されたものの、裁判所は「賃借人が自由な意思で承諾したとは認められない」と判断しました。本記事では、この判例の詳細な分析を通じて、契約更新時の特約変更に関する法的基準と、賃借人が注意すべき実務上のポイントについて解説いたします。

【契約更新時の特約追加に関する判例】更新時追加特約は自由意思でない賃貸借契約の更新時に新たな特約が追加される場合、その有効性を巡って争いが生じることがあります。特に原状回復に関する特約の追加は、賃借人にとって予期しない負担の増加をもたらす可能性があるため、慎重な検討が必要です。今回ご紹介する東京簡易裁判所平成11年3月15日判決は、契約更新時に追加された原状回復特約の有効性について重要な判断を示した判例です。この事例では、8年間の賃借期間中に段階的に更新が行われ、平成9年の更新時に新たに原状回復特約が追加されたものの、裁判所は「賃借人が自由な意思で承諾したとは認められない」と判断しました。本記事では、この判例の詳細な分析を通じて、契約更新時の特約変更に関する法的基準と、賃借人が注意すべき実務上のポイントについて解説いたします。

耐用年数6年の設備は居住期間が長いほど入居者負担が軽減されます。3年居住では残存価値50%、6年経過では残存価値ゼロとなり交換費用は完全に貸主負担です。退去時にクロスやカーペットの全額請求をされた場合は、ガイドラインの該当箇所を示して適正な計算を求めることが重要です。

耐用年数8年の製品に関するトラブルの判例

国土交通省が定める耐用年数8年の製品および損耗品

- 書棚

- タンス

- 戸棚

- 網戸

耐用年数8年の製品は主に木材を使用した家具製品が対象となります。

国土交通省が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」によると、これらは6年耐用年数より若干長期使用が想定された設備です。

耐用年数8年の定額法による残存価値の推移

耐用年数8年設備の費用負担計算例

- 戸棚交換費用80,000円、入居期間4年の場合

- 計算:80,000円 × (8年 − 4年)÷ 8年 = 40,000円

- 入居者負担:40,000円(50%)、貸主負担:40,000円(50%)

これらの製品は木材の特性を活かした収納家具が中心となっています。

8年経過後は残存価値がゼロとなり、交換費用は貸主負担となります。

耐用年数8年の製品に関するトラブルの判例集

以下は、国土交通省が定める耐用年数8年の製品に関するトラブルの判例集になります。

-

【原状回復特約の解釈に関する判例】故意過失又は通常でない使用損害のみ対象賃貸住宅の長期居住においては、経年変化による自然損耗と賃借人の責任による損耗の区別が重要な争点となります。特に10年近くの居住期間では、様々な劣化や汚損が発生し、その責任の所在を巡って賃貸人と賃借人の間で深刻なトラブルが生じることが少なくありません。今回ご紹介する東京簡易裁判所平成7年8月8日判決は、約10年間の居住期間における原状回復義務の範囲を明確に示した重要な判例です。この事例では、賃貸人が「一切の破損・汚れ」を理由に敷金の全額没収を主張したものの、裁判所は時間の経過に伴う自然損耗は賃料に含まれるとして、賃借人の全面勝訴を認めました。本記事では、この判例の詳細な分析を通じて、長期居住における適正な原状回復負担と、実務上の対策について解説いたします。

【原状回復特約の解釈に関する判例】故意過失又は通常でない使用損害のみ対象賃貸住宅の長期居住においては、経年変化による自然損耗と賃借人の責任による損耗の区別が重要な争点となります。特に10年近くの居住期間では、様々な劣化や汚損が発生し、その責任の所在を巡って賃貸人と賃借人の間で深刻なトラブルが生じることが少なくありません。今回ご紹介する東京簡易裁判所平成7年8月8日判決は、約10年間の居住期間における原状回復義務の範囲を明確に示した重要な判例です。この事例では、賃貸人が「一切の破損・汚れ」を理由に敷金の全額没収を主張したものの、裁判所は時間の経過に伴う自然損耗は賃料に含まれるとして、賃借人の全面勝訴を認めました。本記事では、この判例の詳細な分析を通じて、長期居住における適正な原状回復負担と、実務上の対策について解説いたします。 -

【敷金返還請求に関する判例】原状回復費用の借主返還請求一部認容賃貸借契約終了に伴い、賃借人Xが賃貸人Yに対して敷金の返還を求めた事案です。賃貸人Yは、賃借人Xの責任に帰する原状回復費用を敷金から控除すべきと主張しましたが、裁判所はその一部のみを認め、敷金の一部返還を命じました。

【敷金返還請求に関する判例】原状回復費用の借主返還請求一部認容賃貸借契約終了に伴い、賃借人Xが賃貸人Yに対して敷金の返還を求めた事案です。賃貸人Yは、賃借人Xの責任に帰する原状回復費用を敷金から控除すべきと主張しましたが、裁判所はその一部のみを認め、敷金の一部返還を命じました。 -

【通常損耗補修特約の合意に関する判例】通常損耗補修特約は合意なく無効短期間の賃貸借契約において、賃借人が高額な原状回復費用を負担させられるトラブルが後を絶ちません。特に敷金全額を上回る原状回復費用を請求されるケースでは、「通常損耗補修特約」の有効性が争点となります。今回ご紹介する東京地方裁判所平成21年1月16日判決は、通常損耗補修特約の成立要件と消費者契約法による保護を明確にした重要な判例です。この事例では、わずか8か月の居住で48万円超の原状回復費用を請求された賃借人が、敷金全額43万6000円の返還を勝ち取りました。本記事では、この判決の詳細な分析を通じて、通常損耗補修特約の適正な成立要件と、消費者保護の観点から学ぶべきポイントを解説いたします。

【通常損耗補修特約の合意に関する判例】通常損耗補修特約は合意なく無効短期間の賃貸借契約において、賃借人が高額な原状回復費用を負担させられるトラブルが後を絶ちません。特に敷金全額を上回る原状回復費用を請求されるケースでは、「通常損耗補修特約」の有効性が争点となります。今回ご紹介する東京地方裁判所平成21年1月16日判決は、通常損耗補修特約の成立要件と消費者契約法による保護を明確にした重要な判例です。この事例では、わずか8か月の居住で48万円超の原状回復費用を請求された賃借人が、敷金全額43万6000円の返還を勝ち取りました。本記事では、この判決の詳細な分析を通じて、通常損耗補修特約の適正な成立要件と、消費者保護の観点から学ぶべきポイントを解説いたします。

耐用年数8年の設備は6年耐用年数設備より費用負担期間が長くなります。4年居住では残存価値50%、8年経過で残存価値ゼロです。戸棚や書棚の交換を請求された場合は、居住年数に応じた適正な残存価値計算を必ず確認してください。木製家具は使用状況により劣化度合いが異なるため、通常使用範囲内かの判断が重要となります。

耐用年数10年の製品に関するトラブルの判例

国土交通省が定める耐用年数10年の製品および損耗品

- 洗濯機用防水パン

- 給湯器

- シャワー水栓

耐用年数10年の製品は主に水回りの設備が対象となります。

国土交通省が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」によると、これらは中期的使用が想定された水回り機器です。

耐用年数10年の定額法による残存価値の推移

耐用年数10年設備の費用負担計算例

- 給湯器交換費用100,000円、入居期間5年の場合

- 計算:100,000円 × (10年 − 5年)÷ 10年 = 50,000円

- 入居者負担:50,000円(50%)、貸主負担:50,000円(50%)

これらの製品は水圧や温度変化による劣化が想定された設備です。

10年経過後は残存価値がゼロとなり、交換費用は貸主負担となります。

耐用年数10年の製品に関するトラブルの判例集

以下は、国土交通省が定める耐用年数10年の製品に関するトラブルの判例集になります。

耐用年数10年の水回り設備は故障頻度が高いため注意が必要です。5年居住では残存価値50%となり、入居者負担は新品価格の半額以下です。給湯器やシャワー水栓の故障時は、通常使用による劣化か設備不良かの判断が重要で、前者は耐用年数に応じた負担、後者は貸主の全額負担となります。

耐用年数15年の製品に関するトラブルの判例

国土交通省が定める耐用年数15年の製品および損耗品

- 郵便ポスト

- 換気扇

- 流し台

- 給排水設備

- 便器

- 洗面台

耐用年数15年の製品は長期使用を想定した基幹設備が中心です。

国土交通省が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」によると、ステンレス製や陶器製の丈夫な設備が該当します。

耐用年数15年の定額法による残存価値の推移

耐用年数15年設備の費用負担計算例

- 流し台交換費用150,000円、入居期間7年の場合

- 計算:150,000円 × (15年 − 7年)÷ 15年 ≒ 80,000円

- 入居者負担:80,000円(約53%)、貸主負担:70,000円(約47%)

これらの製品は住宅の基幹設備として長期使用が前提となっています。

15年経過後は残存価値がゼロとなり、交換費用は貸主負担となります。

耐用年数15年の製品に関するトラブルの判例集

以下は、国土交通省が定める耐用年数15年の製品に関するトラブルの判例集になります。

-

【原状回復費用の算定に関する判例】経過年数考慮した借主負担費用を明示賃貸借契約における原状回復義務の範囲を決定する際、経過年数による減価をどのように考慮すべきかは重要な実務上の問題です。特に、賃借人の過失による損耗があった場合でも、設備や内装材の経年劣化を適切に評価することで、公正な費用負担が可能となります。今回ご紹介する東京簡易裁判所平成14年7月9日判決は、壁ボードの穴や換気扇の焼け焦げなど、明らかに賃借人の責任による損耗について、経過年数を考慮した適正な負担額を算定した重要な事例です。この判例では、単純に修繕費用の全額を賃借人に負担させるのではなく、各設備・部材の耐用年数と経過期間に基づいて残存価値を算定し、賃借人の負担額を決定しています。本記事では、経年劣化を考慮した原状回復費用の算定方法と、その実務上の意義について詳しく解説いたします。

【原状回復費用の算定に関する判例】経過年数考慮した借主負担費用を明示賃貸借契約における原状回復義務の範囲を決定する際、経過年数による減価をどのように考慮すべきかは重要な実務上の問題です。特に、賃借人の過失による損耗があった場合でも、設備や内装材の経年劣化を適切に評価することで、公正な費用負担が可能となります。今回ご紹介する東京簡易裁判所平成14年7月9日判決は、壁ボードの穴や換気扇の焼け焦げなど、明らかに賃借人の責任による損耗について、経過年数を考慮した適正な負担額を算定した重要な事例です。この判例では、単純に修繕費用の全額を賃借人に負担させるのではなく、各設備・部材の耐用年数と経過期間に基づいて残存価値を算定し、賃借人の負担額を決定しています。本記事では、経年劣化を考慮した原状回復費用の算定方法と、その実務上の意義について詳しく解説いたします。 -

【敷金返還請求に関する判例】原状回復費用の借主返還請求一部認容賃貸借契約終了に伴い、賃借人Xが賃貸人Yに対して敷金の返還を求めた事案です。賃貸人Yは、賃借人Xの責任に帰する原状回復費用を敷金から控除すべきと主張しましたが、裁判所はその一部のみを認め、敷金の一部返還を命じました。

【敷金返還請求に関する判例】原状回復費用の借主返還請求一部認容賃貸借契約終了に伴い、賃借人Xが賃貸人Yに対して敷金の返還を求めた事案です。賃貸人Yは、賃借人Xの責任に帰する原状回復費用を敷金から控除すべきと主張しましたが、裁判所はその一部のみを認め、敷金の一部返還を命じました。 -

【償却特約と負担義務に関する判例】50%償却と借主負担義務特約の規定あり賃貸借契約における敷金の償却制度は、関西地方を中心に広く利用されている慣行ですが、その法的性質と適用範囲については多くの議論があります。特に「50%償却」のような定率償却特約と、原状回復に関する特約との関係性は、実務上重要な争点となっています。今回ご紹介する名古屋簡易裁判所平成14年12月17日判決は、「50%償却」特約が存在する契約において、賃借人の負担義務を定めた特約の成否が争われた事例です。この判例では、契約書に複数の修繕負担条項が存在したものの、裁判所は「契約終了時の賃借人の一般的な原状回復義務を規定したもの」と判断し、通常損耗の追加負担を否定しました。本記事では、この判例を通じて敷金償却制度の適正な運用と、原状回復義務の明確化について詳しく解説いたします。

【償却特約と負担義務に関する判例】50%償却と借主負担義務特約の規定あり賃貸借契約における敷金の償却制度は、関西地方を中心に広く利用されている慣行ですが、その法的性質と適用範囲については多くの議論があります。特に「50%償却」のような定率償却特約と、原状回復に関する特約との関係性は、実務上重要な争点となっています。今回ご紹介する名古屋簡易裁判所平成14年12月17日判決は、「50%償却」特約が存在する契約において、賃借人の負担義務を定めた特約の成否が争われた事例です。この判例では、契約書に複数の修繕負担条項が存在したものの、裁判所は「契約終了時の賃借人の一般的な原状回復義務を規定したもの」と判断し、通常損耗の追加負担を否定しました。本記事では、この判例を通じて敷金償却制度の適正な運用と、原状回復義務の明確化について詳しく解説いたします。

耐用年数15年の設備は一般的な居住期間では高い残存価値を持ちます。5年居住でも残存価値67%、10年居住で残存価値33%となります。流し台や便器の交換を請求された場合は、耐用年数15年を根拠として大幅な費用軽減を主張できます。故意・過失による損傷以外は入居者負担が限定的となることを理解しておきましょう。

耐用年数が関係しない製品に関するトラブルの判例

国土交通省が定める耐用年数が関係しない製品

- 障子

- 襖

- 網戸

- 鍵

- 畳表

- ハウスクリーニング(専門業者による室内清掃)

耐用年数が関係しない製品は消耗品として扱われる特殊な設備です。

国土交通省が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」によると、これらは紙類や特殊な構造の設備が該当します。

日本銀行 企業物価指数の推移

耐用年数が関係しない製品の費用負担基準

- 通常使用による損耗:貸主負担

- 故意・過失による損傷:入居者負担

- ハウスクリーニング:通常の清掃を超える汚れのみ入居者負担

これらの製品は居住年数に関わらず個別の損傷状況により判断されます。

通常使用による劣化は貸主負担、故意・過失による損傷は入居者負担となります。

耐用年数が関係しない製品に関するトラブルの判例集

以下は、国土交通省が定める耐用年数が関係しない製品に関するトラブルの判例集になります。

-

【特別損耗の費用算定に関する判例】特別損耗修繕費用は減価分考慮して算定賃貸住宅の原状回復をめぐるトラブルにおいて、喫煙による汚損の取扱いは特に重要な論点の一つです。タバコのヤニによる壁紙の変色は、通常の使用による損耗を明らかに超える「特別損耗」として認定されることが多いものの、その修繕費用の算定方法については複雑な問題が存在します。今回ご紹介する神戸地方裁判所尼崎支部平成21年1月21日判決は、特別損耗の修繕費用について減価償却の概念を適用した画期的な判例です。この事例では、7年間の居住期間中に生じたタバコのヤニによるクロスの変色について、修繕費用から経年劣化による減価分(90%)を控除するという合理的な算定方法が示されました。本記事では、この判例の詳細な分析を通じて、特別損耗における公正な費用負担の考え方と、実務上の対策について解説いたします。

【特別損耗の費用算定に関する判例】特別損耗修繕費用は減価分考慮して算定賃貸住宅の原状回復をめぐるトラブルにおいて、喫煙による汚損の取扱いは特に重要な論点の一つです。タバコのヤニによる壁紙の変色は、通常の使用による損耗を明らかに超える「特別損耗」として認定されることが多いものの、その修繕費用の算定方法については複雑な問題が存在します。今回ご紹介する神戸地方裁判所尼崎支部平成21年1月21日判決は、特別損耗の修繕費用について減価償却の概念を適用した画期的な判例です。この事例では、7年間の居住期間中に生じたタバコのヤニによるクロスの変色について、修繕費用から経年劣化による減価分(90%)を控除するという合理的な算定方法が示されました。本記事では、この判例の詳細な分析を通じて、特別損耗における公正な費用負担の考え方と、実務上の対策について解説いたします。 -

【ペット可物件の特約に関する判例】ペット可物件のクリーニング費用特約有効ペット飼育可能な賃貸物件において、退去時のクリーニング費用や消毒費用の負担をめぐるトラブルが増加しています。ペットを飼育した場合の「臭いの付着」「毛の残存」「衛生上の問題」は、通常の居住使用とは異なる特別な配慮が必要な問題です。今回ご紹介する東京簡易裁判所平成14年9月27日判決は、ペット飼育に伴う特別なクリーニング費用について、賃借人負担とする特約の有効性を認めた重要な判例です。この事例では、小型犬のチワワを約3か月間飼育した賃借人に対して、ペット消毒を代替するクリーニング費用の負担が認められました。本記事では、ペット飼育可物件における原状回復義務の特殊性と、実務上の注意点について詳しく解説いたします。

【ペット可物件の特約に関する判例】ペット可物件のクリーニング費用特約有効ペット飼育可能な賃貸物件において、退去時のクリーニング費用や消毒費用の負担をめぐるトラブルが増加しています。ペットを飼育した場合の「臭いの付着」「毛の残存」「衛生上の問題」は、通常の居住使用とは異なる特別な配慮が必要な問題です。今回ご紹介する東京簡易裁判所平成14年9月27日判決は、ペット飼育に伴う特別なクリーニング費用について、賃借人負担とする特約の有効性を認めた重要な判例です。この事例では、小型犬のチワワを約3か月間飼育した賃借人に対して、ペット消毒を代替するクリーニング費用の負担が認められました。本記事では、ペット飼育可物件における原状回復義務の特殊性と、実務上の注意点について詳しく解説いたします。 -

【契約更新時の特約追加に関する判例】更新時追加特約は自由意思でない賃貸借契約の更新時に新たな特約が追加される場合、その有効性を巡って争いが生じることがあります。特に原状回復に関する特約の追加は、賃借人にとって予期しない負担の増加をもたらす可能性があるため、慎重な検討が必要です。今回ご紹介する東京簡易裁判所平成11年3月15日判決は、契約更新時に追加された原状回復特約の有効性について重要な判断を示した判例です。この事例では、8年間の賃借期間中に段階的に更新が行われ、平成9年の更新時に新たに原状回復特約が追加されたものの、裁判所は「賃借人が自由な意思で承諾したとは認められない」と判断しました。本記事では、この判例の詳細な分析を通じて、契約更新時の特約変更に関する法的基準と、賃借人が注意すべき実務上のポイントについて解説いたします。

【契約更新時の特約追加に関する判例】更新時追加特約は自由意思でない賃貸借契約の更新時に新たな特約が追加される場合、その有効性を巡って争いが生じることがあります。特に原状回復に関する特約の追加は、賃借人にとって予期しない負担の増加をもたらす可能性があるため、慎重な検討が必要です。今回ご紹介する東京簡易裁判所平成11年3月15日判決は、契約更新時に追加された原状回復特約の有効性について重要な判断を示した判例です。この事例では、8年間の賃借期間中に段階的に更新が行われ、平成9年の更新時に新たに原状回復特約が追加されたものの、裁判所は「賃借人が自由な意思で承諾したとは認められない」と判断しました。本記事では、この判例の詳細な分析を通じて、契約更新時の特約変更に関する法的基準と、賃借人が注意すべき実務上のポイントについて解説いたします。

耐用年数が関係しない製品では個別の損傷原因の特定が重要です。障子や襖の破れは子供の遊びや不注意による場合が多く、入居者負担となる可能性があります。しかし、フローリングの傷や変色は通常使用の範囲内であることが多いため、損傷の程度と原因を慎重に判断する必要があります。ハウスクリーニングは通常の清掃を超える汚れのみが入居者負担です。

建物の耐用年数が適用される製品に関するトラブルの判例

国土交通省が定める建物の耐用年数が適用される製品

- 建具(窓枠・ドア枠)

- ボード(壁材・天井材)

- 扉(ドア)

- 下駄箱

- フローリング

- 浴槽(バスタブ)

建物の耐用年数が適用される製品は建物と一体化した構造設備です。

国土交通省が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」によると、建物本体の構造に関わる重要な設備が該当します。

耐用年数20~47年の定額法による残存価値の推移

建物耐用年数適用設備の費用負担計算例

- 鉄筋コンクリート造住宅の建具交換費用200,000円、入居期間10年の場合

- 計算:200,000円 × (47年 − 10年)÷ 47年 ≒ 157,000円

- 入居者負担:157,000円(約79%)、貸主負担:43,000円(約21%)

これらの製品は建物構造の一部として長期使用が想定されています。

木造住宅(22年)・鉄骨造住宅(34年)・鉄筋コンクリート造住宅(47年)の耐用年数が適用されます。

建物の耐用年数が適用される製品に関するトラブルの判例集

以下は、国土交通省が定める建物の耐用年数が適用される製品に関するトラブルの判例集になります。

-

【カビの費用負担と経過年数に関する判例】カビは借主手入れ問題だが経過年数考慮で負担なし賃貸借契約において、居住期間が長期にわたる場合の原状回復義務の範囲は、経年劣化との境界線が非常に重要な問題となります。特に10年を超える長期賃借では、通常の使用による自然損耗と賃借人の責任による損耗の区別が複雑になり、しばしば法的争点となります。今回ご紹介する川口簡易裁判所平成19年5月29日判決は、18年以上という超長期賃借における原状回復費用の適正な算定方法を示した重要な判例です。この事例では、カビの発生について賃借人の手入れに問題があったとしても、経過年数を考慮してクロスの負担を免除する一方で、一部の項目については20%の残存価値による負担制限を適用するという、バランスの取れた判断を示しました。本記事では、この判例の詳細な分析を通じて、長期賃借における経年劣化の考慮方法と、実務上の対策について解説いたします。

【カビの費用負担と経過年数に関する判例】カビは借主手入れ問題だが経過年数考慮で負担なし賃貸借契約において、居住期間が長期にわたる場合の原状回復義務の範囲は、経年劣化との境界線が非常に重要な問題となります。特に10年を超える長期賃借では、通常の使用による自然損耗と賃借人の責任による損耗の区別が複雑になり、しばしば法的争点となります。今回ご紹介する川口簡易裁判所平成19年5月29日判決は、18年以上という超長期賃借における原状回復費用の適正な算定方法を示した重要な判例です。この事例では、カビの発生について賃借人の手入れに問題があったとしても、経過年数を考慮してクロスの負担を免除する一方で、一部の項目については20%の残存価値による負担制限を適用するという、バランスの取れた判断を示しました。本記事では、この判例の詳細な分析を通じて、長期賃借における経年劣化の考慮方法と、実務上の対策について解説いたします。 -

【原状回復費用の算定に関する判例】経過年数考慮した借主負担費用を明示賃貸借契約における原状回復義務の範囲を決定する際、経過年数による減価をどのように考慮すべきかは重要な実務上の問題です。特に、賃借人の過失による損耗があった場合でも、設備や内装材の経年劣化を適切に評価することで、公正な費用負担が可能となります。今回ご紹介する東京簡易裁判所平成14年7月9日判決は、壁ボードの穴や換気扇の焼け焦げなど、明らかに賃借人の責任による損耗について、経過年数を考慮した適正な負担額を算定した重要な事例です。この判例では、単純に修繕費用の全額を賃借人に負担させるのではなく、各設備・部材の耐用年数と経過期間に基づいて残存価値を算定し、賃借人の負担額を決定しています。本記事では、経年劣化を考慮した原状回復費用の算定方法と、その実務上の意義について詳しく解説いたします。

【原状回復費用の算定に関する判例】経過年数考慮した借主負担費用を明示賃貸借契約における原状回復義務の範囲を決定する際、経過年数による減価をどのように考慮すべきかは重要な実務上の問題です。特に、賃借人の過失による損耗があった場合でも、設備や内装材の経年劣化を適切に評価することで、公正な費用負担が可能となります。今回ご紹介する東京簡易裁判所平成14年7月9日判決は、壁ボードの穴や換気扇の焼け焦げなど、明らかに賃借人の責任による損耗について、経過年数を考慮した適正な負担額を算定した重要な事例です。この判例では、単純に修繕費用の全額を賃借人に負担させるのではなく、各設備・部材の耐用年数と経過期間に基づいて残存価値を算定し、賃借人の負担額を決定しています。本記事では、経年劣化を考慮した原状回復費用の算定方法と、その実務上の意義について詳しく解説いたします。 -

【原状回復特約の解釈に関する判例】故意過失又は通常でない使用損害のみ対象賃貸住宅の長期居住においては、経年変化による自然損耗と賃借人の責任による損耗の区別が重要な争点となります。特に10年近くの居住期間では、様々な劣化や汚損が発生し、その責任の所在を巡って賃貸人と賃借人の間で深刻なトラブルが生じることが少なくありません。今回ご紹介する東京簡易裁判所平成7年8月8日判決は、約10年間の居住期間における原状回復義務の範囲を明確に示した重要な判例です。この事例では、賃貸人が「一切の破損・汚れ」を理由に敷金の全額没収を主張したものの、裁判所は時間の経過に伴う自然損耗は賃料に含まれるとして、賃借人の全面勝訴を認めました。本記事では、この判例の詳細な分析を通じて、長期居住における適正な原状回復負担と、実務上の対策について解説いたします。

【原状回復特約の解釈に関する判例】故意過失又は通常でない使用損害のみ対象賃貸住宅の長期居住においては、経年変化による自然損耗と賃借人の責任による損耗の区別が重要な争点となります。特に10年近くの居住期間では、様々な劣化や汚損が発生し、その責任の所在を巡って賃貸人と賃借人の間で深刻なトラブルが生じることが少なくありません。今回ご紹介する東京簡易裁判所平成7年8月8日判決は、約10年間の居住期間における原状回復義務の範囲を明確に示した重要な判例です。この事例では、賃貸人が「一切の破損・汚れ」を理由に敷金の全額没収を主張したものの、裁判所は時間の経過に伴う自然損耗は賃料に含まれるとして、賃借人の全面勝訴を認めました。本記事では、この判例の詳細な分析を通じて、長期居住における適正な原状回復負担と、実務上の対策について解説いたします。

建物の耐用年数が適用される設備は一般的な居住期間では大幅な費用軽減が適用されます。木造住宅で22年、鉄筋コンクリート造で47年の耐用年数のため、5年居住でも77-89%の残存価値があります。建具やボードの交換を請求された場合は、建物構造を確認し適切な耐用年数を適用した計算を要求してください。

まとめ

設備・内装材の耐用年数は国土交通省ガイドラインで明確に定められており、入居者の権利を守る重要な基準となります。

6年耐用年数の壁紙やカーペット、8年の家具、10年の水回り設備、15年の基幹設備まで、それぞれ異なる計算基準を理解することで、大幅な費用軽減を実現できます。

退去立会い時には感情的にならず、耐用年数と残存価値計算に基づいた客観的な話し合いを心がけてください。

不当な請求を受けた場合は、消費生活センターや住宅相談窓口への相談も有効な手段です。

正しい知識と準備により、安心して退去手続きを進め、適正な費用負担を実現しましょう。

- 耐用年数6年の設備は6年経過で入居者負担ゼロとなり、3年居住でも費用は半額に軽減される

- 建物耐用年数適用設備(22~47年)は一般的な居住期間では大幅な費用軽減効果がある

- 退去立会い時は耐用年数と残存価値計算の根拠を具体的に求め、適正な見積もりかを必ず確認する

- 入居時の設備状態を写真で詳細に記録し、退去時の争点を事前に防止する準備が重要

- 通常使用による損耗は貸主負担が原則で、故意・過失による損傷のみが入居者負担となる

- 不当請求を受けた場合は国土交通省ガイドラインを根拠として堂々と反論し、消費生活センターへの相談も活用する