【賃貸の経年劣化一覧表】何年から修繕費用の負担が不要?耐用年数と計算方法

「6年住んでいたら壁紙の費用は払わなくていいって本当?」「経年劣化と言われても、どの設備が何年で負担ゼロになるのかわからない」——退去時の原状回復費用について、こんな疑問を持っている方は多いのではないでしょうか。

結論から言えば、経年劣化による損耗は原則として借主(入居者)の負担にはなりません。国土交通省のガイドラインでは、設備ごとに耐用年数が定められており、その年数に応じて借主の負担割合が軽減される仕組みになっています。

この記事では、設備・内装材ごとの耐用年数一覧表から、実際の負担割合の計算方法、経年劣化と認められるケース・認められないケースの違い、そして退去時に損をしないための具体的な対策まで詳しく解説します。

監修者

1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。

日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属

登録番号 第17090472号

第1章:経年劣化とは?借主が知っておくべき基本知識

1-1. 経年劣化の定義と法的根拠

経年劣化とは、時間の経過に伴って自然に生じる建物設備や内装材の品質低下を指します。国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、経年劣化と通常損耗(通常の使用により生じる損耗)を合わせて「自然な劣化」として位置づけています。

- 原則として貸主負担:経年劣化・通常損耗による損傷は、家賃に含まれているとみなされる

- 借主負担となるケース:故意・過失、善管注意義務違反、通常の使用を超える使用による損傷のみ

- 耐用年数による減額:借主負担の場合も、設備の耐用年数に応じて負担額が減額される

- 残存価値の考え方:耐用年数を超えた設備は残存価値1円となり、借主負担はほぼゼロに

1-2. 経年劣化・通常損耗と借主負担の違い

退去費用のトラブルを防ぐためには、どのような損耗が経年劣化として認められ、どのような損傷が借主負担になるのかを正確に理解することが重要です。

| 分類 | 具体例 | 負担者 |

|---|---|---|

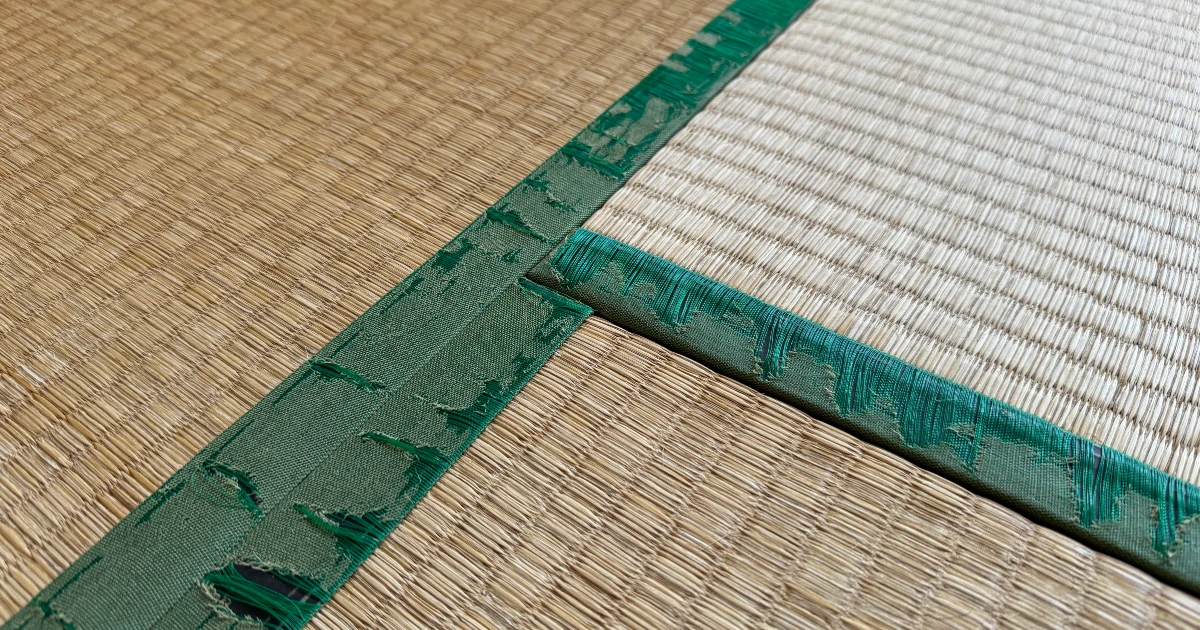

| 経年劣化 | 日照による壁紙の変色、畳の日焼け、設備の自然な摩耗 | 貸主 |

| 通常損耗 | 家具設置によるカーペットのへこみ、画鋲の穴、冷蔵庫後ろの黒ずみ | 貸主 |

| 故意・過失による損傷 | タバコのヤニ汚れ、ペットによる傷、飲み物をこぼしたシミ | 借主 |

| 善管注意義務違反 | 結露を放置したカビ、掃除を怠った油汚れ、雨漏りを放置した腐食 | 借主 |

ポイントは「損耗の発生原因」です。時間の経過や通常の生活で自然に生じた損耗は貸主負担、借主の行為や管理不足で生じた損傷は借主負担となります。判断に迷った場合は、国土交通省のガイドラインを確認しましょう。

第2章:設備・内装材別 耐用年数一覧表

国土交通省のガイドラインでは、設備や内装材ごとに耐用年数が定められています。この耐用年数を超えると残存価値が1円となり、借主の費用負担はほぼゼロになります。

2-1. 耐用年数6年の設備・内装材

賃貸物件で最も交換頻度が高い設備や内装材は、耐用年数が6年に設定されています。日常的な使用による摩耗や劣化が比較的早く進行するため、短期間での交換が想定されています。

- 壁紙(クロス):最も請求が多い項目。6年経過で残存価値1円

- カーペット:敷き詰めタイプは6年で価値減少

- クッションフロア:洗面所・トイレなどに多い床材

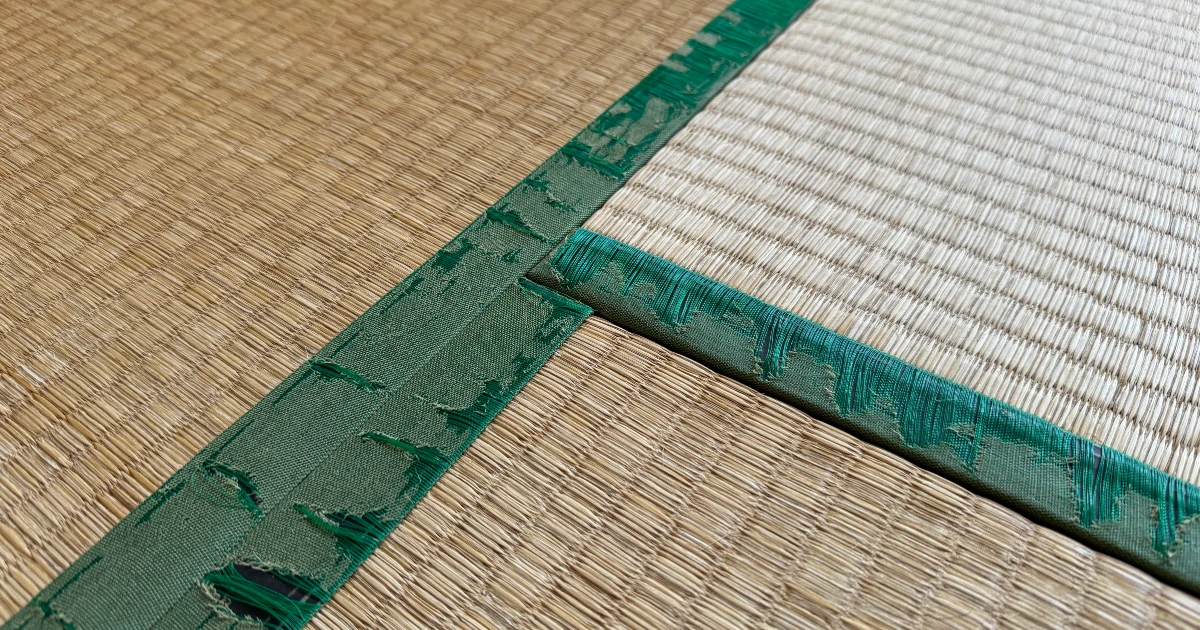

- 畳(畳床):畳全体の交換は6年が基準

- エアコン・冷蔵庫・ガスコンロ:備え付け設備も6年

- インターホン・照明器具:電気設備も対象

2-2. 耐用年数8年〜15年の設備

家具や水回り設備など、より長期間の使用を想定した設備には8年〜15年の耐用年数が設定されています。

| 耐用年数 | 該当設備 | 備考 |

|---|---|---|

| 8年 | 戸棚、書棚、タンス、網戸 | 建具や収納家具が対象 |

| 10年 | シャワー水栓、洗濯機用防水パン、給湯器 | 水回りの金属設備 |

| 15年 | 流し台、洗面台、換気扇、便器、給排水設備、郵便ポスト | 住宅設備の中核 |

2-3. 建物構造に連動する設備(22年〜47年)

建物の構造体と一体化した設備は、建物の構造に応じて長期間の耐用年数が設定されています。

- 木造・合成樹脂造:22年(アパートに多い構造)

- 木骨モルタル造:20年

- レンガ造・石造・ブロック造:38年

- 鉄骨鉄筋・鉄筋コンクリート造:47年(マンションに多い構造)

- 該当設備:フローリング、浴槽、扉、ボード、建具、下駄箱など

2-4. 耐用年数が適用されない項目

一部の設備や消耗品については、耐用年数の概念が適用されず、使用状況や損傷の原因によって負担者が決定されます。

| 項目 | 内容 | 負担の考え方 |

|---|---|---|

| 畳表・襖紙・障子紙 | 消耗品扱い | 過失がない限り借主負担なし |

| 鍵の紛失 | 借主の過失 | 全額借主負担 |

| ガラス破損・壁の穴 | 借主の過失 | 全額借主負担(経年劣化考慮なし) |

| ハウスクリーニング | 特約次第 | 通常清掃していれば借主負担なし(特約がある場合を除く) |

畳表や襖紙は消耗品として扱われるため、通常使用による劣化であれば借主負担にはなりません。ただし、ペットが引っ掻いた傷や、タバコで焦がした跡などは借主負担となります。契約書の特約も必ず確認しましょう。

第3章:経年劣化による負担割合の計算方法

3-1. 残存価値の計算式

借主が負担すべき損傷があった場合でも、設備の残存価値に応じて負担額が減額される仕組みになっています。ガイドラインでは、直線法(定額法)による計算が推奨されています。

- 基本計算式:借主負担額 = 修繕費用 × 残存価値割合

- 残存価値割合:(耐用年数 − 居住年数)÷ 耐用年数

- 最低残存価値:耐用年数を超えても残存価値は1円(ゼロにはならない)

- 計算の起点:設備の設置時点から計算(入居時点ではない場合あり)

3-2. 居住年数別の負担割合早見表

耐用年数6年の設備(壁紙・カーペットなど)について、居住年数別の負担割合をまとめました。

| 居住年数 | 残存価値割合 | 借主負担の目安 | 具体例(修繕費6万円の場合) |

|---|---|---|---|

| 1年 | 約83% | 高い | 約5万円 |

| 2年 | 約67% | やや高い | 約4万円 |

| 3年 | 約50% | 半額程度 | 約3万円 |

| 4年 | 約33% | やや低い | 約2万円 |

| 5年 | 約17% | 低い | 約1万円 |

| 6年以上 | ほぼ0% | ほぼなし | 1円(実質負担なし) |

3-3. 計算例:3年居住で壁紙を汚した場合

具体的な計算例を見てみましょう。タバコのヤニで壁紙を汚してしまったケースです。

- 条件:居住年数3年、壁紙張替え費用6万円、耐用年数6年

- 残存価値割合:(6年 − 3年)÷ 6年 = 50%

- 借主負担額:6万円 × 50% = 3万円

- 結論:全額ではなく、3万円の負担が適正

もし6万円全額を請求された場合は、「ガイドラインに基づき経年劣化を考慮すると、3年居住で残存価値は50%。適正な負担額は3万円ではないでしょうか」と交渉できます。計算根拠を示すことで、減額交渉が通りやすくなります。

第4章:経年劣化が認められないケースと注意点

4-1. 借主負担となる具体的なケース

経年劣化の考え方を知っていても、借主の行為や管理不足が原因の損傷は借主負担となります。以下のケースには注意が必要です。

- タバコのヤニ・焦げ跡:壁紙・天井・カーテンなど広範囲に影響

- ペットによる傷・臭い:柱の爪とぎ跡、床の傷、臭いの染み付き

- 結露を放置したカビ:窓周りや押入れのカビは善管注意義務違反

- 清掃不足による汚れ:キッチンの油汚れ、浴室の水垢の蓄積

- 故意の破損:壁に開けた穴、ガラスの破損、設備の故意の破壊

4-2. 特約による負担増加に注意

契約書に原状回復の特約がある場合、ガイドラインとは異なる負担を求められることがあります。ただし、すべての特約が有効とは限りません。

- 有効とされやすい特約

- ハウスクリーニング費用の借主負担(金額が明示されている場合)

- ペット飼育に伴う消臭・クリーニング費用の負担

- 鍵の交換費用の借主負担(事前説明がある場合)

- 無効とされやすい特約

- 経年劣化・通常損耗も含めてすべて借主負担とする特約

- 敷金を全額償却とする特約(合理的理由がない場合)

- 法外な金額のクリーニング費用を定めた特約

消費者契約法では、消費者の利益を一方的に害する条項は無効とされています。「すべての原状回復費用は借主負担」といった包括的な特約は無効となる可能性が高いため、契約時に内容をよく確認し、退去時にも特約の有効性を確認しましょう。

第5章:退去時に損をしないための具体的対策

5-1. 入居時にやっておくべきこと

退去時のトラブルを防ぐ最も効果的な方法は、入居時の物件状態を正確に記録しておくことです。

- 室内全体の写真撮影:日付入りで全室の壁・床・天井を撮影

- 既存の傷・汚れの記録:位置と状態を文書と写真で詳細に記録

- 現状確認書の記入:管理会社が用意する書類に漏れなく記載

- 契約書の確認:原状回復特約の内容を把握し、疑問点は質問

- 設備の動作確認:水回り・エアコン・給湯器などの動作をチェック

5-2. 退去時の請求書チェックポイント

退去後に届く精算書は、項目ごとに内容と金額の妥当性を確認することが重要です。

- 損傷の原因確認:借主の故意・過失によるものか、経年劣化か

- 経年劣化の考慮:耐用年数に応じた減額がされているか

- 修繕範囲の妥当性:部分補修で済むのに全面張替えになっていないか

- 単価の確認:修繕費用の単価が相場と比較して適正か

- 入居前からの傷:入居時から存在した傷が請求に含まれていないか

5-3. 納得できない請求への対処法

請求内容に疑問がある場合は、以下の手順で対応しましょう。

- 管理会社への問い合わせ:請求の根拠と計算方法の説明を求める

- ガイドラインに基づく交渉:経年劣化の考慮を求める書面を送付

- 消費生活センターへの相談:電話番号188で専門相談員に相談

- 少額訴訟の検討:60万円以下の金銭請求なら簡易裁判所で可能

第6章:よくある質問(FAQ)

まとめ:経年劣化を正しく理解して退去費用を適正に

賃貸の退去費用において、経年劣化の考え方を正しく理解することで、不当な請求を防ぎ、適正な費用負担で退去できます。

この記事のポイント

- 経年劣化の基本

- 経年劣化・通常損耗は原則として貸主負担

- 借主負担は故意・過失・善管注意義務違反のみ

- 借主負担でも耐用年数に応じて減額される

- 耐用年数の目安

- 壁紙・カーペット・エアコンなど:6年

- 水回り設備:10〜15年

- フローリング・建具:建物構造に連動(22〜47年)

退去費用のトラブルは、正しい知識を持っていれば防げることがほとんどです。入居時の記録、契約書の確認、ガイドラインの理解を心がけ、請求内容に疑問があれば計算根拠を確認しましょう。納得できない場合は、消費生活センター(188番)への相談も有効です。一人で悩まず、専門家の力を借りることも検討してください。

- 本記事は国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に基づく一般的な情報提供を目的としています。実際の費用負担は契約内容や個別の状況により異なる場合があります。

- 具体的な法的手続きが必要な場合は、認定司法書士や弁護士にご相談されることをお勧めします。