ハウスクリーニング特約を無効にできる?退去時に拒否できるケース

「ハウスクリーニング特約があるから退去時のクリーニング代は払わないといけない」「特約があっても無効にできるケースがあるって本当?」——退去時にこうした疑問を持つ方は少なくありません。

結論から言えば、ハウスクリーニング特約は「有効になるケース」と「無効を主張できるケース」に分かれます。契約書に書いてあるからといって、すべてが有効とは限りません。国土交通省ガイドラインと消費者契約法の両面から、特約の有効性を正しく判断することが重要です。

この記事では、ハウスクリーニング特約が有効となる3つの要件と無効を主張できる具体的なケース、さらに退去時の実践的な対処法まで比較しながら解説します。

監修者

1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。

日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属

登録番号 第17090472号

ハウスクリーニング特約の基本と仕組み

ハウスクリーニング特約とは、退去時の室内清掃費用を借主が負担することを定めた賃貸借契約上の条項です。まずは特約の基本的な内容と、原状回復ガイドラインとの関係を整理しましょう。

1-1. 特約の一般的な内容と記載例

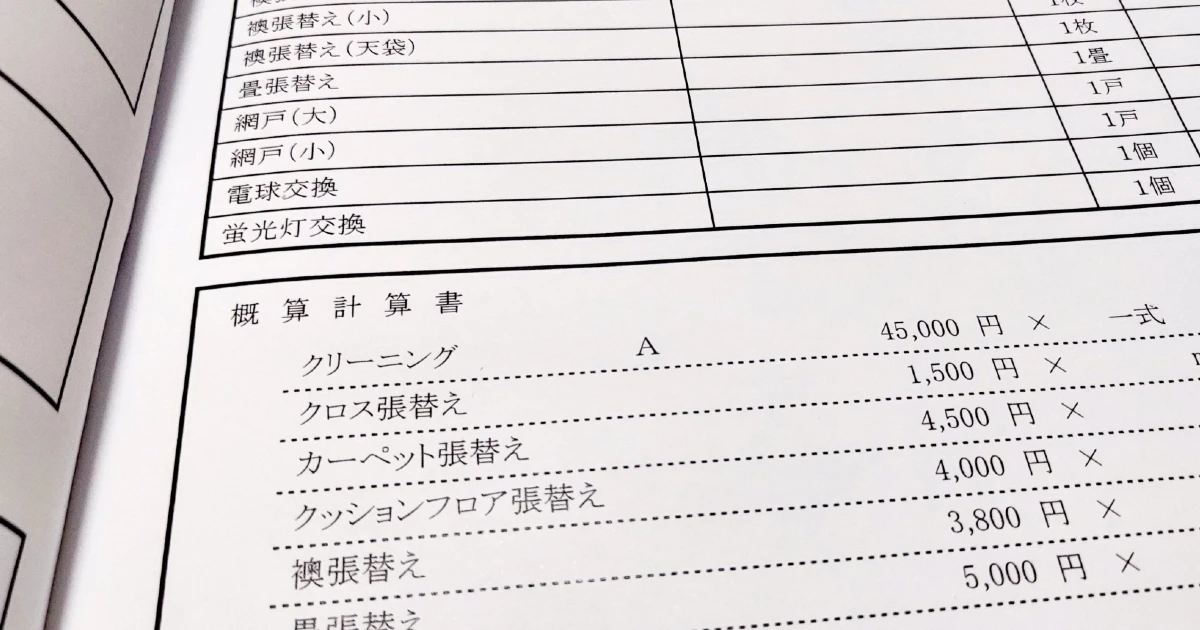

多くの賃貸借契約書では、ハウスクリーニング特約として以下のような内容が記載されています。「退去時の室内清掃費用は借主が負担する」「清掃費用は敷金から差し引く」といった条項が典型的です。

- 清掃費用の負担者:退去時の室内清掃費用は借主が全額負担する

- 清掃業者の指定:貸主が指定する専門業者による清掃を行う

- 費用の精算方法:清掃費用は敷金から差し引いて精算する

- 金額の明示:1Kの場合○万円、2LDKの場合○万円など具体的な金額を記載

1-2. 国土交通省ガイドラインとの関係

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、通常の使用による損耗や経年劣化は貸主が負担すべきとされています。ハウスクリーニングは本来、次の入居者のために行われる行為であり、原則として貸主負担です。

ただし、ガイドラインは特約そのものを禁止しているわけではなく、一定の要件を満たす特約は有効と認められます。この「有効・無効の境界線」を理解することが、適切な退去費用の判断につながります。

ハウスクリーニング特約の有効性は、記載内容や契約時の説明状況によって大きく異なります。ここでは、有効と認められる要件と無効になるケースを比較して解説します。

2-1. 特約が有効と認められる3つの要件

国土交通省ガイドラインと判例に基づくと、ハウスクリーニング特約が有効と認められるには以下の3要件を満たす必要があります。

- 具体的な金額の明示:「退去時のクリーニング費用として○○円を借主が負担する」と金額が明記されている

- 借主への十分な説明:契約締結時に特約の内容が口頭でも説明され、借主が通常の原状回復義務を超える負担であると理解している

- 借主の明確な合意:特約の内容に対して借主が自由な意思で同意し、署名・捺印がなされている

2-2. 無効を主張できる具体的なケース

一方、以下のようなケースでは特約の無効を主張できる可能性があります。一つでも該当すれば、支払いの見直しを検討する価値があります。

| ケース | 具体的な状況 | 無効を主張できる根拠 |

|---|---|---|

| 金額の不明確 | 「クリーニング費用は借主負担」とだけ記載され金額が不明 | 具体的な負担範囲が不明確 |

| 説明の不足 | 契約時に特約について何の説明もなかった | 借主の認識・理解が不十分 |

| 相場からの乖離 | 1Kで10万円など相場を大幅に超える請求 | 暴利的な内容で合理性に欠ける |

| 重複請求 | クリーニング費用に加えて個別の清掃費用も請求 | 二重請求で合理的理由がない |

| 通常損耗との混同 | 経年劣化による汚れまでクリーニング費用に含む | ガイドラインの原則に反する |

ハウスクリーニング特約は「契約書に書いてあるから有効」と思い込みがちですが、要件を満たしていなければ無効を主張できます。まずは契約書の記載内容を冷静に確認しましょう。

退去費用の交渉を専門家に依頼する方法は、以下の記事で解説しています。

消費者契約法によるハウスクリーニング特約の検証

ハウスクリーニング特約の有効性は、国土交通省ガイドラインだけでなく消費者契約法の観点からも検証されます。ここでは、法的な保護の仕組みと判例の傾向を解説します。

3-1. 消費者契約法10条が適用される場面

消費者契約法10条は、消費者の利益を一方的に害する条項は無効と定めています。ハウスクリーニング特約が本来貸主負担である費用を借主に転嫁する内容であり、借主に不利益を及ぼすものであれば、この条文により無効を主張できる可能性があります。

- 一方的な不利益:借主にのみ過度な費用負担を強いる内容

- 情報の非対称性:契約時に十分な情報提供がなされていない

- 交渉力の格差:借主が特約を拒否する選択肢が事実上なかった

- 信義則違反:社会通念上、著しく不当な内容である

3-2. 判例から見る有効・無効の傾向

過去の裁判例では、ハウスクリーニング特約の有効性について以下のような判断が示されています。具体的な金額が明記され、借主が十分に理解した上で合意した特約は有効とされる一方、あいまいな記載や説明不足の場合は無効と判断される傾向があります。

| 判断のポイント | 有効と判断された例 | 無効と判断された例 |

|---|---|---|

| 金額の明確さ | 「退去時クリーニング費用4万円」と金額が明示 | 「クリーニング代は実費精算」と金額が不明確 |

| 説明の程度 | 重要事項説明時に口頭で内容を説明 | 契約書に記載があるだけで口頭説明なし |

| 費用の合理性 | 間取り相応の相場金額での設定 | 相場の2倍を超える高額な設定 |

退去時にクリーニング費用を見直す手順

特約の有効性に疑問がある場合、段階的なアプローチで交渉を進めることが効果的です。ここでは、契約書の確認から専門機関への相談まで、具体的な手順を解説します。

4-1. まず確認すべき契約書のチェックポイント

退去費用に疑問を感じたら、まず契約書の特約部分を詳細に確認しましょう。以下のポイントをチェックすることで、交渉の材料が見えてきます。

- 特約の記載場所:本契約書か、別紙・特約事項欄か

- 金額の明示:具体的な金額が記載されているか

- 負担範囲の明確さ:クリーニングの対象範囲が明記されているか

- 重要事項説明書:特約について説明を受けた記録があるか

4-2. 管理会社・貸主との交渉の進め方

契約書を確認した結果、特約の有効性に疑問がある場合は、以下の手順で交渉を進めましょう。

- 書面での問い合わせ:クリーニング費用の内訳と根拠を書面で請求する

- ガイドラインの提示:国土交通省ガイドラインの原則を根拠に減額を求める

- 相場との比較:同じ間取りのクリーニング費用の相場を提示する

- 合意内容の書面化:交渉結果は必ず書面で記録・確認する

交渉の際は感情的にならず、あくまでも法的根拠に基づいた冷静な対話を心がけることが大切です。

管理会社や貸主との交渉で解決しない場合は、第三者機関への相談を検討しましょう。段階的に対応することで、多くのケースが解決に向かいます。

4-3. 法的手続きの流れと費用

公的機関への相談でも解決しない場合は、法的手続きを検討します。多くのクリーニング費用トラブルは少額訴訟の範囲内で解決可能です。

- 内容証明郵便の送付:費用の減額や返還を正式に請求(郵送料のみ)

- 民事調停の申立て:簡易裁判所での話し合いによる解決(手数料数千円程度)

- 少額訴訟の提起:60万円以下の請求で原則1回の期日で判決(手数料数千円程度)

内容証明郵便を送付するだけで、貸主側が再検討に応じるケースは少なくありません。法的手続きは費用も時間もかかるため、まずは書面での交渉を試みてください。

具体的な負担割合は、以下のガイドライン負担割合表で確認できます。

まとめ:特約の有効・無効を見極めて適正な退去費用を

ハウスクリーニング特約は、契約書に記載があるだけで無条件に有効となるわけではありません。具体的な金額の明示・借主への十分な説明・借主の明確な合意という3要件を満たしているかどうかが、有効性の分かれ目です。

この記事のポイント

- 特約が有効となる3つの要件

- 具体的な金額が契約書に明示されている

- 契約時に借主へ十分な説明がなされている

- 借主が内容を理解した上で合意している

- 要件不備なら消費者契約法10条で無効を主張可能

- 退去時の実践ポイント

- 契約書の特約記載を詳細に確認する

- クリーニング費用の相場と比較する

- 疑問があれば消費生活センターに相談

- 内容証明郵便で正式に意思表示する

ハウスクリーニング特約は「有効か無効か」の二択ではなく、要件を一つずつ確認して判断するものです。退去時に高額な請求を受けた場合は、この記事のチェックリストを参考に冷静に対応してください。

- 本記事は一般的な情報提供を目的としており、実際の退去手続きや費用負担については契約書・管理会社・貸主の案内を必ずご確認ください。

- 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」は法的拘束力を持つものではありませんが、裁判や調停では重要な判断基準として参照されています。