【賃貸の自然損耗とは?】通常損耗や特別損耗との違いを解説

賃貸物件における自然損耗とは、建物の経年劣化や通常使用による避けられない変化を指します。

原状回復において重要となる損耗には、自然損耗・通常損耗・特別損耗の三つの区分があり、借主の費用負担に直結する重要な概念です。

自然損耗は時間の経過とともに必然的に生じる劣化であり、通常損耗は日常生活における軽微な傷や汚れを含みます。

一方、特別損耗は借主の故意・過失によって生じた損傷であり、原状回復費用の負担義務が発生します。

国土交通省のガイドラインに基づいてこれらの違いを正しく理解することで、退去時のトラブルを未然に防ぐことが可能となります。

監修者

1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。

日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属

登録番号 第17090472号

賃貸における損耗とは何か?

賃貸住宅における損耗(そんもう)とは、物件の使用に伴って生じる劣化や損傷の総称です。

国土交通省の原状回復ガイドラインでは、損耗を原因別に分類し、費用負担の責任者を明確に定めています。

損耗の概念を理解することは、賃貸借契約において借主と貸主双方の権利と義務を明確にする重要な要素となっています。

損耗が発生する主な原因

賃貸物件における損耗は、さまざまな要因によって発生します。

- 時間の経過による建物の自然な劣化

- 日常生活における通常の使用による変化

- 借主の不注意や故意による損傷

- 設備や機器の耐用年数による機能低下

- 外的要因(地震・台風等)による影響

損耗の原因によって、修繕費用の負担者が決まるため、借主にとって非常に重要な知識となります。

損耗の原因を正しく理解することで、退去時の費用負担について明確な判断ができるようになります。特に、普通に生活していて生じた変化と、注意不足による損傷の違いを把握しておくことが大切です。

自然損耗・通常損耗・特別損耗の定義とは?

国土交通省のガイドラインでは、損耗を三つのカテゴリーに分類しています。

それぞれの定義を正確に理解することで、原状回復における責任の所在を明確にできます。

自然損耗の特徴と範囲

自然損耗は、時間の経過とともに避けられない建物の劣化を指します。

建物の構造部分や設備の耐用年数による機能低下がこれに該当し、借主の使用方法に関係なく発生する変化です。

具体的には、クロスの軽微な変色、フローリングの自然な色あせ、設備機器の経年による機能低下などが含まれます。

自然損耗による修繕費用は原則として貸主の負担となります。

通常損耗の範囲と判断基準

通常損耗は、日常生活における一般的な使用によって生じる軽微な変化を指します。

社会通念上、通常の生活で避けられない程度の傷や汚れがこの範囲に含まれます。

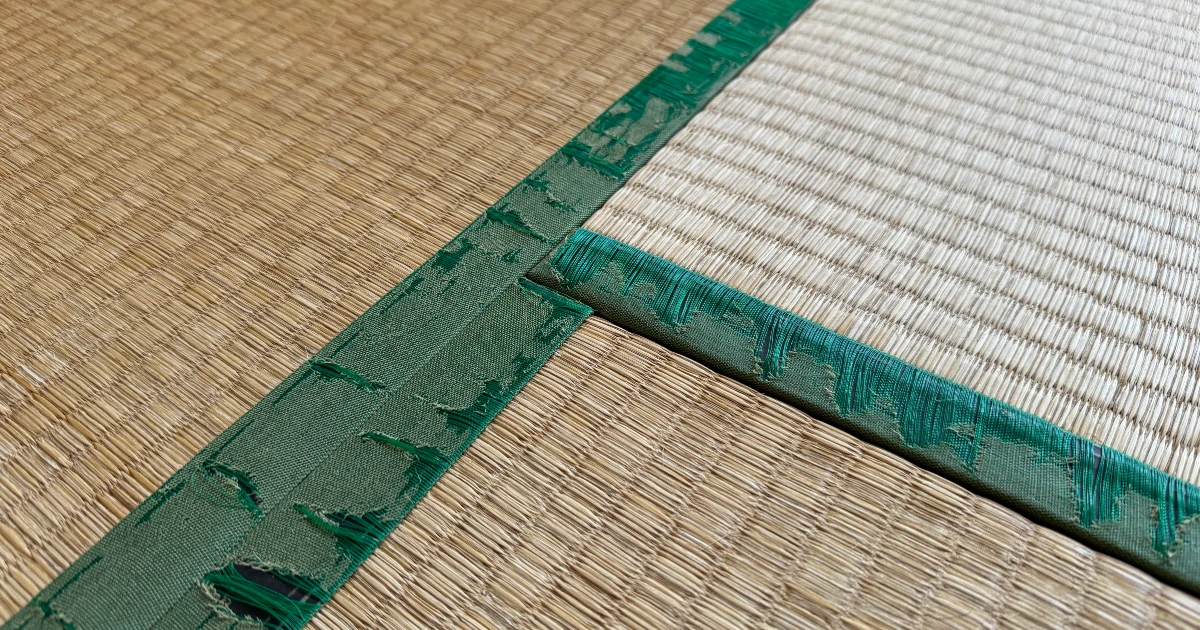

家具の設置による軽微なへこみ、画鋲やピンの小さな穴、日照による畳やクロスの変色などが代表例です。

通常損耗についても、基本的に貸主負担となることが一般的でしょう。

特別損耗の定義と責任範囲

特別損耗は、借主の故意・過失または善管注意義務違反によって生じた損傷を指します。

通常の使用を超えた損傷や、不注意による破損がこの範囲に該当し、借主が修繕費用を負担する必要があります。

タバコの焼け焦げ、釘やネジによる大きな穴、ペットによる損傷、清掃を怠ったことによるカビやシミなどが該当します。

特別損耗は借主の責任として、原状回復費用の負担義務が発生する重要な分類です。

三つの損耗の違いを理解する際は、「普通に生活していれば避けられない変化かどうか」が重要な判断基準になります。この基準を意識することで、多くのケースで適切な判断ができるでしょう。

具体的な損耗事例と判断方法は?

実際の賃貸物件では、さまざまな損耗が発生します。

具体的な事例を通じて、それぞれの損耗がどの分類に該当するかを理解することが重要です。

判断に迷いやすいケースについて、国土交通省のガイドラインに基づいた分類方法を詳しく解説します。

壁や天井の損耗事例

| 損耗の種類 | 具体例 | 負担者 |

|---|---|---|

| 自然損耗 | 日照によるクロスの変色、軽微なひび割れ | 貸主 |

| 通常損耗 | 画鋲やピンの小さな穴(下地に達しない程度) | 貸主 |

| 特別損耗 | 釘やネジによる大きな穴、タバコの焼け焦げ | 借主 |

壁の損耗では、穴の大きさと原因が重要な判断要素となります。

画鋲程度の小さな穴は通常損耗として扱われますが、下地まで達する大きな穴は特別損耗となるでしょう。

床の損耗における判断基準

フローリングや畳の損耗は、使用状況と損傷の程度によって分類が決まります。

- 家具の重みによる軽微なへこみ:通常損耗

- キャスター付き家具による深い傷:特別損耗

- 日焼けによる色あせ:自然損耗

- 飲み物をこぼしたシミ:特別損耗

- ペットによる傷や汚れ:特別損耗

床材の交換が必要になるレベルの損傷は、原因にかかわらず慎重な判断が必要です。

部分的な補修で対応できる範囲であれば、通常損耗として扱われる可能性が高くなります。

設備関連の損耗判断

エアコン、給湯器、キッチン設備などの損耗は、使用期間と故障原因によって判断されます。

耐用年数内の故障であっても、借主の不適切な使用が原因の場合は特別損耗となります。

定期的なメンテナンスを怠ったことによる故障も、借主負担となる可能性が高いでしょう。

設備の正常な使用方法を守り、適切な清掃とメンテナンスを行うことが重要です。

実際の損耗判断では、写真などの証拠保全が重要になります。入居時と退去時の状況を比較できるよう、記録を残しておくことをお勧めします。

トラブルを防ぐための対策方法は?

原状回復に関するトラブルを未然に防ぐためには、入居時からの適切な対策が欠かせません。

契約書の内容確認と日常的な物件管理により、退去時の費用負担を最小限に抑えることが可能です。

入居時の確認ポイント

入居時には、物件の状況を詳細に記録することが重要でしょう。

- 既存の傷や汚れの写真撮影と記録

- 設備の動作確認と不具合の報告

- 契約書の原状回復条項の詳細確認

- 特約事項の内容と妥当性の検討

- 管理会社との状況共有と合意形成

入居時の状況を証拠として残すことで、退去時の責任範囲を明確にできます。

管理会社立会いのもとで確認作業を行い、双方で状況を共有することが望ましいでしょう。

日常生活における注意事項

特別損耗を避けるためには、日常的な注意深い生活が重要になります。

適切な清掃とメンテナンスにより、建物の状態を良好に保つことができます。

結露によるカビの発生、油汚れの蓄積、水回りの劣化などは、日頃の管理で予防可能です。

設備の使用方法を守り、異常を発見した際は速やかに管理会社に連絡することが大切でしょう。

退去時の準備と対応

退去時には、適切な清掃と原状回復の準備が必要です。

専門的な判断が必要な場合は、認定司法書士や弁護士への相談を検討することが重要です。

管理会社からの請求内容について疑問がある場合は、ガイドラインに基づいた適切な判断を求めることができます。

二次被害のリスクを避けるため、早期の対応と専門家のアドバイスが効果的となります。

トラブル防止の最も効果的な方法は、予防と記録の維持です。問題が発生してから対処するより、日頃からの適切な管理と証拠保全が重要になります。

法的手続きが必要になる場合とは?

原状回復に関する争いが生じた場合、法的な解決手段を検討する必要があります。

借主と貸主の間で合意に至らない場合は、専門家による適切な法的手続きが重要となります。

専門家への相談が必要なケース

以下のような状況では、認定司法書士や弁護士への相談を強く推奨します。

- 高額な原状回復費用の請求を受けた場合

- ガイドラインに明らかに反する請求内容

- 契約書の特約条項の妥当性に疑問がある場合

- 管理会社との交渉が行き詰まった状況

- 敷金の返還について争いが生じた場合

法的手続きには時効や期限があるため、早期の相談が重要でしょう。

専門家による適切なアドバイスにより、有利な解決策を見つけることが可能となります。

行政書士としての業務範囲

行政書士は、契約書の作成・確認や相談業務を通じてサポートを提供できます。

ただし、実際の法廷での代理業務や交渉については、認定司法書士や弁護士の専門分野となります。

適切な専門家への橋渡し役として、初期相談や書類作成の段階でお手伝いすることが可能です。

複雑な案件については、それぞれの専門分野に応じた適切な専門家への相談を推奨いたします。

法的な問題が生じた場合は、早期の専門家相談が解決への近道となります。問題が複雑化する前に、適切な専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

まとめ

賃貸における自然損耗・通常損耗・特別損耗の違いを理解することは、原状回復トラブルを防ぐ最も重要な知識です。

自然損耗は時間経過による避けられない劣化、通常損耗は日常使用による軽微な変化、特別損耗は借主の故意・過失による損傷として明確に分類されます。

国土交通省のガイドラインに基づいた適切な判断により、借主の不当な費用負担を避けることができるでしょう。

入居時の記録保全、日常的な適切な管理、退去時の準備を通じて、トラブルのリスクを大幅に軽減できます。

複雑な案件や法的な争いが生じた場合は、認定司法書士や弁護士への早期相談が解決への効果的な手段となります。

二次被害を防ぐためにも、専門的な知識に基づいた適切な対応を心がけることが重要です。

- 自然損耗は時間経過による避けられない劣化で貸主負担

- 通常損耗は日常使用による軽微な変化で原則貸主負担

- 特別損耗は借主の故意・過失による損傷で借主負担

- 入居時の記録保全と日常管理でトラブル予防可能

- 法的争いの場合は認定司法書士・弁護士への相談が重要