高額請求への対処法– category –

高額請求への対処法では、賃貸物件の退去時に発生する不当な請求について、適切な対処法と解決への道筋を具体的に提供しています。

敷金返還に関する争点から原状回復費用の妥当性判断、立会い検査での意見相違、修繕費用の過大請求まで、退去時によくあるトラブル事例とその解決方法をご確認いただけます。

また、管理会社や大家との交渉術、証拠資料の収集方法、国土交通省ガイドラインに基づいた正当な主張の組み立て方などについても詳しく解説しています。

借地借家法や消費者契約法に基づいた入居者の権利保護と併せて、調停や少額訴訟などの法的手続きの進め方、専門家への相談タイミング、和解交渉のポイントについても触れています。

ここでは、高額請求に関する記事をご覧いただけます。

-

【宅地建物取引業協会とは】宅建協会にクレームを入れても解決しない?

宅地建物取引業協会への相談だけでは実質的な解決に至らないケースが多いのは、協会の業務範囲が限定的であることが主な理由です。宅建協会は相談窓口としての機能は果たすものの、苦情処理や調査については業務外として対応を拒否することがあるのが現実です。一方、全国宅地建物取引業保証協会は定款に苦情解決業務を明記しており、会員の取引に関する苦情には調査や助言を行う義務があります。ただし、地方には専用の苦情処理機関がないため、実効性のある申し立てには全宅保証本部への文書による直接申し立てが必要になります。保証協会は処罰権限を持たず、あくまで苦情の解決を促す機関であることを理解し、損害の程度や事案の性質に応じて、法的手続きとの併用も検討することが重要です。賃貸トラブルで悩まれている方は、まず保証協会への申し立てを試みつつ、必要に応じて認定司法書士や弁護士への相談も併せて検討されることをお勧めいたします。 -

【家賃滞納はいつまで許される?】強制退去までの流れ・保証会社の対応・具体的な対処法を解説

家賃滞納は支払い期限の翌日から督促が開始され、2~3か月の滞納継続で法的手続きに移行する可能性があります。家賃保証会社を利用している場合は、より迅速な手続きと信用情報への登録が行われるため、早期の対応が不可欠です。国土交通省の原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)では、賃貸借契約の適正な運用について指針が示されており、契約当事者間の透明性確保が重要視されています。滞納が発生した場合は早期の連絡と誠実な対応、公的支援制度の活用を検討し、予防策として適切な家賃設定と緊急資金の準備が効果的です。ただし、実際の法的手続きが必要な場合は、認定司法書士や弁護士への相談を強く推奨いたします。 -

【賃貸物件での喫煙に注意】壁紙の張替えで高額な退去費用が発生する可能性

賃貸物件での喫煙は、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」において、借主の責任による特別損耗として明確に位置づけられています。タバコのヤニや臭いによる壁紙の汚損は、通常損耗とは区別され、原則として借主の負担となりますが、経過年数による減価償却の考慮も重要な要素となるでしょう。借主には善良な管理者としての注意義務があり、物件を適切に管理する法的責任が課せられています。退去時のトラブルを防ぐためには、入居時からの適切な記録保全と、法的手続きの理解が不可欠になります。原状回復費用に関して争いが生じた場合は、ガイドラインに基づいた客観的な判断が重要であり、必要に応じて認定司法書士や弁護士への相談をお勧めいたします。法的リスクと経済的負担の両面を考慮すると、賃貸住宅での喫煙については慎重な検討が必要でしょう。 -

【賃貸物件の家具跡】フローリングの傷の修繕費は誰が負担するのか

賃貸物件のフローリング修繕費負担については、国土交通省のガイドラインが借主の権利を明確に保護しています。家具の通常使用による軽微な跡やへこみは大家負担であることが原則であり、借主が過度に心配する必要はありません。一方で、家具移動時の不注意による深い傷や、清掃不良による汚損については借主の責任となるため、日頃からの適切な管理と注意が重要になります。最も効果的なトラブル防止策は、入居時から退去時まで一貫した記録の保管と、フローリング保護対策の継続的な実施です。写真撮影や現況確認書の作成により客観的な証拠を確保し、家具の脚にクッション材を取り付けるなどの基本的な保護対策を実践することで、不当な修繕費請求を効果的に回避できるでしょう。もしトラブルが発生した場合には、一人で抱え込まずに消費生活センターや専門家への相談を躊躇せずに行ってください。ガイドラインに基づいた適切な知識と十分な準備があれば、必ず公正な解決に導くことができ、安心して賃貸生活を送ることができるはずです。 -

退去費用の交渉代行は誰に任せる?弁護士や認定司法書士の違いを解説

退去費用の交渉代行における専門家選びは、トラブル解決の成否を左右する重要な判断となります。140万円以下の案件であれば認定司法書士、それを超える場合や複雑な事案では弁護士への依頼が基本的な判断基準になります。国土交通省の原状回復ガイドラインに基づいた適切な判断を行うためには、専門家の知識と経験が不可欠です。認定司法書士は登記業務の専門性を活かした不動産トラブル対応に強みがあり、比較的リーズナブルな費用で利用できることがメリットでしょう。一方、弁護士は包括的な法律知識により、あらゆる規模や複雑さの事案に対応可能で、上級審まで一貫した代理業務を提供できます。専門家選びでは費用だけでなく、実務経験や解決実績、コミュニケーションの取りやすさなども総合的に判断することが重要になります。適切な専門家への依頼により、不当な退去費用請求から身を守り、納得のいく解決を実現することができるでしょう。 -

【賃貸の退去費用はいつ決まる?】請求書が来ないときの対処法

賃貸物件の退去費用請求時期は契約内容や管理会社の運用によって異なりますが、原状回復ガイドラインに基づく適正な手続きと説明責任の履行が求められています。請求書が届かない場合は、段階的な確認手順を踏み、必要に応じて専門機関への相談を検討することが重要です。最も効果的な対策は、入居時からの適切な記録作成と退去時の丁寧な確認作業による予防的措置です。法的な問題が生じる可能性がある場合や、管理会社との交渉が困難な状況では、認定司法書士や弁護士などの専門家への相談を積極的に検討されることをお勧めいたします。 -

【ペット可賃貸の退去費用】経年劣化が適用される場合と注意点

ペット可賃貸の退去費用について、原状回復ガイドラインに基づく重要なポイントをお伝えしました。経年劣化とペット損耗の適切な区別により、不当な退去費用を避けることができ、契約時の確認と居住中の予防対策により費用を大幅に抑制することが可能です。トラブルが発生した場合は、明細書の詳細確認と専門機関への相談により、適切な解決を図ることができるでしょう。一方で、ペット不可物件での無断飼育は重大なリスクを伴うため、絶対に避けなければなりません。ペットとの快適な賃貸生活のために、本記事でお伝えした知識を活用し、適正な退去費用での円満な退去を実現してください。法的な手続きが必要な場合は、認定司法書士や弁護士などの専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。 -

【カビによる賃貸アパートの退去費用】経年劣化が適用される場合と注意点

賃貸アパートでのカビによる退去費用については、国土交通省の原状回復ガイドラインに基づいた適正な判断が必要になります。長期居住における経年劣化の考慮、風呂場など湿気の多い箇所での自然発生、契約書の特約内容の妥当性を総合的に判断することが重要でしょう。退去時には明細の詳細な開示を求め、費用の妥当性を冷静に確認してください。納得できない請求については、早期に消費者センターなど第三者機関への相談を検討し、必要に応じて認定司法書士や弁護士への専門的相談も活用することで、適正な解決につながるでしょう。 -

【フローリングの傷による賃貸の退去費用】耐用年数がない設備の原状回復はどうなる?

フローリングの傷による退去費用は、国土交通省の原状回復ガイドラインに基づいて借主負担と貸主負担が明確に区分されています。傷の原因や程度を正しく判断し、耐用年数による価値減少も考慮することで、適切な費用負担を実現できるでしょう。退去前の自主的な補修により費用削減も可能ですが、かえって損傷を拡大させるリスクもあるため、慎重な判断が求められます。入居時からの適切な記録と予防対策、そして退去時の根拠に基づいた交渉により、フローリングの傷に関するトラブルを効果的に回避することができるのです。 -

【壁紙が剥がれたときの退去費用】経年劣化が適用される場合と注意点

壁紙が剥がれたときの退去費用は、経年劣化による通常損耗か借主の故意・過失による損傷かによって負担者が決まります。国土交通省の原状回復ガイドラインに基づき、壁紙の耐用年数6年を基準として負担割合が計算されることになるでしょう。借主負担となるケースでは、張替え費用として6畳間で約4万円~6万円の支出が想定されます。トラブルを避けるためには、日常的な予防策の実施と、損傷発生時の早期対応が重要になります。複雑な法的判断が必要な場合は、認定司法書士や弁護士への相談をおすすめします。 -

賃貸トラブルで消費者センターの賢い使い方

賃貸トラブルに直面した際には、消費者センターの適切な活用が問題解決の重要な第一歩となります。オンライン相談から始まり、必要に応じて電話相談や対面相談を活用することで、効率的に問題解決を進めることができるでしょう。相談前の準備として、賃貸契約書の内容確認とやり取りの記録整理は必須です。相談時には感情的にならず冷静に対応し、時系列で整理した情報を正確に伝えることが成功のポイントになります。消費者センターでの相談結果を踏まえ、あっせんや調停の活用、さらに必要に応じて認定司法書士や弁護士への相談へと段階的に進むことで、適切な解決を目指すことが可能です。何よりも円満解決を重視し、争いごとを避けながら建設的な解決策を模索することが、借主にとって最善の結果をもたらすでしょう。 -

【アパートの大家さんを調べる方法】法務局で登記情報を取得するまでの流れ

アパートの大家さんや管理会社を調べる方法は段階的なアプローチが効果的です。まずはインターネット検索や契約書類の確認から始め、現地調査や聞き込み、そして最終的に法務局での登記情報取得まで、順次実行していくことが重要でしょう。ただし、すべての方法を試しても解決に至らないケースが少なくないことも現実として受け入れる必要があります。そのような場合は、一人で抱え込まずに認定司法書士や弁護士などの専門家への相談を積極的に検討してください。賃貸住宅でのトラブルは迅速な対応が円満解決の鍵となるため、効率的な調査と適切な専門家サポートを組み合わせることが最良の方法といえるでしょう。 -

【ハウスクリーニング特約は無効】退去時に拒否できるケース

ハウスクリーニング特約は、適切な知識と対策により見直しを検討できるケースが存在します。国土交通省のガイドラインや消費者契約法に基づき、借主の立場を適切に理解することで円満な解決が期待できるでしょう。重要なのは、契約締結前の確認から退去時の対応まで、段階的な準備を怠らないことです。疑問を感じた場合は、感情的にならず根拠に基づいた穏やかな相談を心がけ、必要に応じて専門家への相談を検討することをお勧めいたします。 -

【賃貸契約の特約拒否は可能?】借主に不利な条項の見極め方

賃貸契約の特約拒否は、消費者契約法や国土交通省ガイドラインに基づいて借主の権利を保護する重要な手段です。借主に一方的に不利な条項や法的根拠を欠く特約については、適切な手続きにより拒否することが可能になります。書面による意思表示から始まり、公的機関の活用、法的手続きまで段階的なアプローチにより効果的な解決を図れるでしょう。専門家への早期相談により、法的根拠に基づいた適切な対応と円満な解決を実現することができます。 -

オーナーチェンジした場合の敷金返還請求はどうする?

オーナーチェンジが発生した場合の敷金返還請求について、重要なポイントを整理してお伝えしました。新しい建物所有者は法的に敷金返還義務を承継するため、借主の権利は適切に保護されます。ただし、円滑な手続きのためには事前の準備と適切な対応が欠かせません。特にファミリータイプの物件では売却される機会が多いため、オーナーチェンジに備えた準備をしておくことが重要でしょう。日頃から契約書類を適切に保管し、オンライン手続きを活用して効率的に対応することで、敷金返還に関するトラブルを未然に防ぐことができます。複雑な問題が生じた場合は、認定司法書士や弁護士などの専門家に相談することも検討しましょう。 -

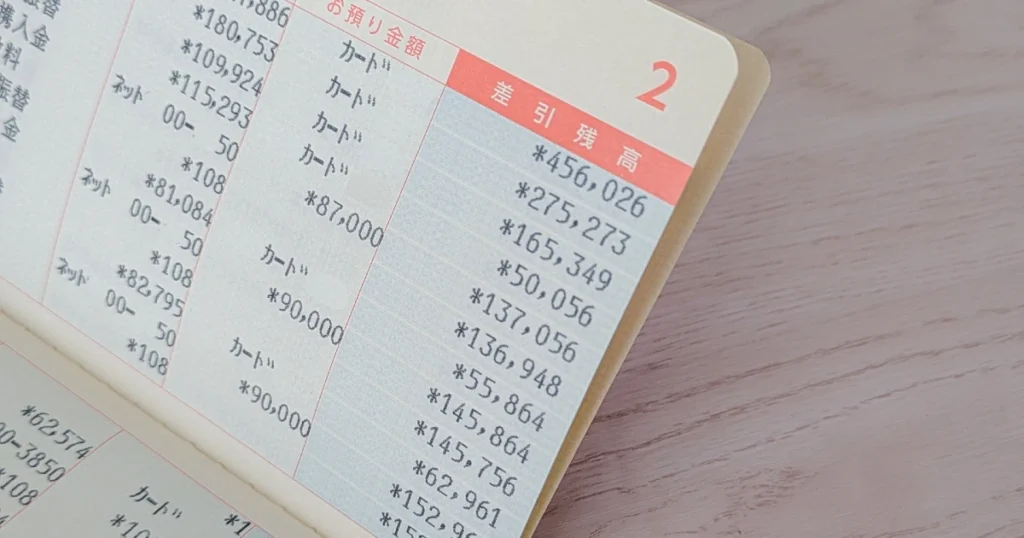

【敷金が返ってくる割合は69%】貸主が敷金を返すまでの流れ

敷金返還は賃貸住宅において避けて通れない重要な問題です。現在の東京では敷金の平均返還率が42%と低い状況ですが、適切な知識と準備により、返還率を高めることは十分可能です。入居時の状況記録、契約内容の十分な理解、居住中の適切な管理、退去時の冷静な対応など、各段階での準備が重要になります。約3割の人が敷金を全く返してもらえない現状を踏まえ、借主として正当な権利を守るためにも、国土交通省のガイドラインを正しく理解し、適切な対応を心がけることが大切です。トラブルが発生した場合は、まず冷静な話し合いを心がけ、必要に応じて専門家への相談を検討してください。争いごとを避け、円満な解決を目指すことが、借主と貸主双方にとって最良の結果をもたらすでしょう。 -

【内容証明郵便の書き方を解説】敷金返還請求書のテンプレート付き

賃貸物件の敷金返還トラブルにおいて、内容証明郵便による請求書作成は借主の権利を守るための有効な手段です。国土交通省が発行している原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)に基づいた適切な負担区分の理解と、民法第622条に基づく法的根拠の明示により、説得力のある請求書を作成することが可能になります。e内容証明サービスの活用により、インターネット環境にある借主の方であればオンラインで簡便に手続きを進められるでしょう。重要なポイントは、入居時からの適切な記録保管と退去時の立会い確認を通じて、トラブルを未然に防ぐことです。内容証明郵便による請求で解決しない場合は、調停手続きや専門家への相談を検討し、段階的な対応により問題解決を図ることが重要になります。 -

「敷金が返ってこないのは普通」。貸主に敷金返還請求をするまでの流れ

敷金が返ってこないという状況は、残念ながら日本の賃貸住宅市場では珍しいことではありません。しかし、適切な知識と準備があれば、多くのトラブルは予防でき、不当な請求に対しては適正な対抗手段を講じることができます。重要なポイントは、入居時からの準備、契約内容の正確な把握、そして問題が発生した際の段階的な対応です。まずは話し合いによる円満解決を目指し、それが困難な場合には専門家のサポートを受けながら、内容証明郵便や法的手続きも視野に入れて対応することが大切でしょう。敷金は借主の大切な財産です。泣き寝入りをせず、適正な権利行使により、本来返還されるべき敷金の回収を目指しましょう。

12