【賃貸の原状回復義務とは?】国土交通省のガイドラインを用いてわかりやすく解説

賃貸住宅における原状回復義務とは、借主が退去時に物件を借りた時の状態に戻す責任を負うことを指します。

しかし、通常使用による自然な劣化や経年変化については借主の負担にならないため、正しい理解が重要になります。

国土交通省が発行している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」では、借主と貸主の費用負担について明確な基準が示されており、賃貸契約でトラブルになりやすい退去時の修復費用について適切な判断ができるでしょう。

原状回復の範囲や費用負担については地域によって「東京ルール」などの独自基準も存在するため、契約前にガイドラインの内容を理解しておくことが賃貸トラブルを防ぐ最も効果的な方法といえます。

監修者

1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。

日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属

登録番号 第17090472号

原状回復義務とは

原状回復義務とは、賃貸住宅の借主が退去する際に、借りた当初の状態に物件を戻す法的責任のことです。

民法上では「賃借人は賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う」と定められています。

原状回復義務の法的根拠と範囲

民法第621条では原状回復について規定していますが、実際の運用では国土交通省のガイドラインが重要な判断基準となっているのです。

原状回復の対象となるのは、借主の故意・過失によって生じた損傷や、通常の使用を超える損耗のみになります。

一方で、日常生活における通常の使用によって自然に発生する汚れや傷、建物の経年変化については、借主の負担範囲から除外されています。

現状回復義務との違いと表記について

「原状回復義務」と「現状回復義務」という表記が混在することがありますが、法的に正しい用語は「原状回復義務」でしょう。

「原状」は「もとの状態」を意味し、「現状」は「現在の状態」を指すため、退去時に元の状態に戻すという意味では「原状回復」が適切な表現になります。

法律用語としては「原状回復」が正式な表記ですが、不動産業界では両方の表記が使われているのが現状です。契約書の確認時は、表記よりも内容の理解が重要でしょう。

国土交通省ガイドラインの重要性

国土交通省が発行している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」は、賃貸住宅の退去時における費用負担について統一的な判断基準を示した重要な指針です。

法的拘束力はありませんが、裁判所の判断や賃貸契約の指針として広く活用されています。

ガイドライン策定の背景と目的

賃貸住宅市場では、退去時の修復費用を巡って借主と貸主の間でトラブルが頻発していました。

特に敷金返還に関する紛争が多発したため、国土交通省がトラブル防止と円滑な賃貸住宅市場の形成を目的として、平成10年にガイドラインを策定したのです。

ガイドラインでは、原状回復費用の負担について「借主負担」「貸主負担」の明確な区分基準を設けており、実際の事例も豊富に掲載されています。

地域独自ルールとの関係性

東京都では「東京ルール」と呼ばれる独自の原状回復ガイドラインが制定されており、国土交通省のガイドラインをベースにしながらも、より詳細な基準が設けられています。

東京ルールでは、退去時の費用負担について借主により有利な内容となっている部分もあるため、東京都内の賃貸物件では東京ルールの内容も確認することが重要でしょう。

その他の地域でも独自のガイドラインを策定している自治体があるため、賃貸契約前には該当地域の基準を調べておくことをおすすめします。

ガイドラインは法的拘束力がないとはいえ、裁判での判断基準として重視されています。トラブル時には必ずガイドラインの内容を確認し、適切でない請求には毅然と対応することが大切です。

借主負担と貸主負担の区分

原状回復費用の負担区分については、損傷や劣化の原因が「借主の故意・過失」によるものか、「通常使用による自然劣化」かによって判断されます。

国土交通省のガイドラインでは、具体的な事例とともに詳細な判断基準が示されています。

借主負担となる損傷の具体例

借主の故意・過失による損傷については、修復費用を借主が負担することになります。

- 飲み物をこぼしたことによるカーペットの染み

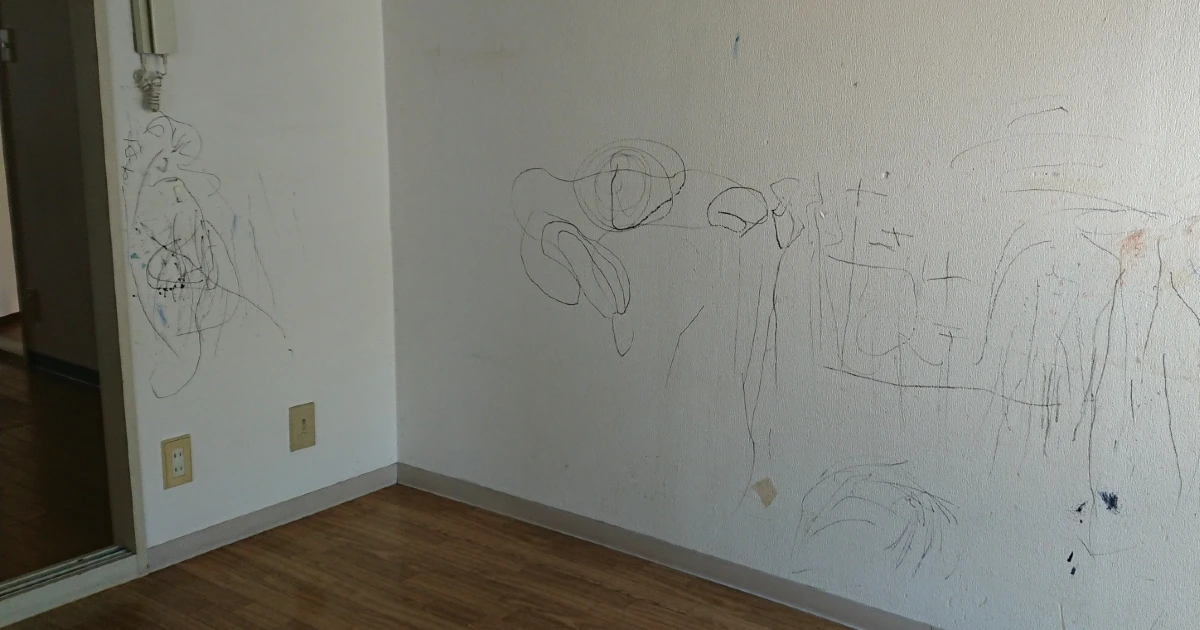

- 不注意で付けた壁の傷や穴

- タバコのヤニによる壁紙の黄ばみ

- ペットによる柱の傷や臭いの付着

- キッチンの油汚れや水垢の放置による損傷

貸主負担となる劣化の具体例

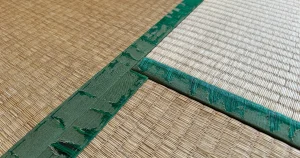

通常使用による自然な劣化や経年変化については、貸主が負担することがガイドラインで明確に示されています。

- 壁紙の自然な変色や日焼けによる褪色

- 家具の設置による床の凹みやカーペットの跡

- 畳の表替えや網戸の張り替え

- エアコン設置による壁のビス穴(貸主同意済み)

- 鍵の交換費用(防犯上の理由)

負担割合の計算方法と減価償却

借主に負担責任がある場合でも、物件の築年数や設備の耐用年数に応じて負担割合が調整されるのが一般的です。

例えば、壁紙の耐用年数は6年とされているため、入居から3年で借主の過失により交換が必要になった場合、残存価値である50%が借主負担となります。

設備や内装材の減価償却については、ガイドラインに具体的な耐用年数と計算方法が記載されており、過度な費用請求を防ぐ重要な基準となっているでしょう。

負担区分で迷った場合は、ガイドラインの負担区分表を確認することが重要です。曖昧な請求には根拠の提示を求め、納得できない場合は消費生活センターなどに相談しましょう。

賃貸トラブル防止のための実践的対策

原状回復トラブルを未然に防ぐためには、入居時の状態確認と退去時の適切な対応が最も重要なポイントになります。

事前の準備と正しい知識により、多くのトラブルは回避できるでしょう。

入居時に行うべき状態確認

入居時には物件の状態を詳細に記録し、既存の傷や汚れについて管理会社と共有することが重要です。

- 各部屋の傷や汚れを写真撮影し日付入りで保存

- 入居時チェックリストを管理会社と一緒に確認

- 設備の動作確認と不具合の有無を記録

- 床の傷や壁紙の剥がれなど細かい部分も確認

- 確認した内容を書面で管理会社と共有

日常生活での予防策

入居中の生活では、過度な損傷を避けるための配慮が大切になります。

定期的な清掃と換気により、カビや臭いの発生を防ぐことができるでしょう。

家具の配置では床に傷が付かないよう保護材を使用し、壁に物を取り付ける際は事前に管理会社への相談を行うことが重要です。

退去時の立会い確認ポイント

退去時の立会い確認では、管理会社の担当者と一緒に物件の状態を確認し、修復が必要な箇所について話し合います。

この際、ガイドラインの負担区分に照らして適切な判断がなされているか、しっかりと確認することが必要でしょう。

不明な点や納得できない請求については、その場で質問し、後日書面での回答を求めることをおすすめします。

退去立会いでは、必ず入居時の写真と比較しながら確認を行いましょう。曖昧な表現での合意は避け、具体的な修復内容と費用負担について明確にしておくことが重要です。

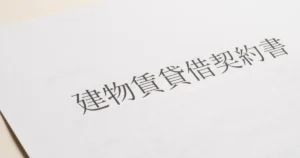

賃貸借契約書とガイドラインの確認方法

原状回復トラブルを防ぐためには、賃貸借契約書の内容とガイドラインの基準を事前に理解しておくことが極めて重要です。

契約書に記載された特約事項がガイドラインと矛盾していないか確認することで、退去時の不当な費用請求を防ぐことができるでしょう。

賃貸借契約書の重要確認項目

賃貸借契約書では、原状回復に関する特約事項を重点的に確認する必要があります。

特に「畳の表替え費用は借主負担」「クリーニング費用は借主負担」などの特約がある場合、ガイドラインの基準と照らし合わせて妥当性を判断することが大切です。

契約書に記載された特約であっても、借主に一方的に不利な内容や、ガイドラインの趣旨に反する内容については無効となる可能性があります。

ガイドライン活用のオンライン手順

国土交通省のガイドラインは、国土交通省の公式ウェブサイトから無料でダウンロードできます。

- 国土交通省の住宅局ページにアクセス

- 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を検索

- 最新版(再改訂版)のPDFファイルをダウンロード

- 負担区分表と具体的事例を重点的に確認

- 地域独自ルールがある場合は併せて確認

専門家への相談が必要なケース

ガイドラインを確認しても判断が困難な場合や、管理会社との交渉が難航している場合は、専門家への相談を検討することが重要です。

賃貸契約の法的問題については認定司法書士や弁護士、消費者トラブルについては消費生活センターが相談窓口として利用できるでしょう。

特に高額な原状回復費用を請求された場合や、契約書の特約内容に疑問がある場合は、早めの専門家相談をおすすめします。

契約書の理解やガイドラインの解釈で不明な点があれば、遠慮なく専門家に相談してください。早期の対応により、多くのトラブルは解決可能です。一人で悩まず、適切なサポートを受けることが重要でしょう。

まとめ

賃貸住宅の原状回復義務について、国土交通省のガイドラインに基づいて詳しく解説してきました。

原状回復義務とは借主が退去時に物件を元の状態に戻す責任ですが、通常使用による自然劣化は借主負担の範囲外となります。

適切な費用負担の判断には、ガイドラインの負担区分表を参考にし、入居時の状態確認と退去時の立会い確認を丁寧に行うことが重要でしょう。

契約書の特約内容についても、ガイドラインとの整合性を確認し、不明な点があれば専門家への相談を検討することをおすすめします。

正しい知識と適切な対応により、原状回復トラブルは十分に防ぐことができるため、賃貸生活を安心して送るためにもガイドラインの内容を理解しておきましょう。

- 原状回復義務は借主の故意・過失による損傷のみが対象となる

- 通常使用による劣化や経年変化は貸主負担が原則

- 国土交通省ガイドラインが判断基準として重要な役割を果たす

- 入居時の状態確認と記録が退去時トラブル防止の鍵

- 契約書の特約内容はガイドラインとの整合性確認が必要