【賃貸契約の特約拒否は可能?】借主に不利な条項の見極め方

賃貸契約における特約拒否は、一定の条件下で可能になります。

借主に著しく不利な条項は消費者契約法により無効とされ、国土交通省のガイドラインに反する特約も法的効力を失うケースがあるでしょう。

多くの借主は契約時に提示された特約をそのまま受け入れてしまいがちです。

しかし、法的根拠を理解して適切に対応すれば、不当な特約から身を守ることができます。

本記事では賃貸トラブルに直面している借主向けに、特約の見極め方と実効性のある拒否方法を詳しく解説いたします。

監修者

1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。

日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属

登録番号 第17090472号

賃貸契約の特約条項とは

賃貸契約の特約条項とは、標準的な契約内容に加えて個別に定められる追加の取り決めを指します。

民法や借地借家法で定められた一般的なルールとは異なる内容を契約当事者間で合意する際に使用されるでしょう。

特約が設けられる主な目的

貸主が特約を設ける目的は物件の維持管理や経営リスクの軽減にあります。

例えば、ペット飼育禁止、楽器演奏制限、原状回復費用の負担範囲拡大などが典型的な特約になります。

- 原状回復費用の負担範囲の拡大

- 通常使用による損耗の修繕費用請求

- クリーニング費用の全額借主負担

- 畳表替えや壁紙張替えの一律請求

- 敷金返還時期の延長や減額条項

しかし、すべての特約が法的に有効というわけではありません。

国土交通省のガイドラインでは、通常の住居使用による損耗や経年変化について借主に費用負担を求める特約は原則として認められていないのです。

特約の有効性は単に記載されているだけでなく、法的要件を満たしているかが重要になります。借主の権利を過度に制限する内容は無効とされる場合があるでしょう。

特約が無効となる条件

賃貸契約の特約が無効になるのは、消費者契約法第10条の要件に該当する場合です。

消費者の利益を一方的に害する条項は法的効力を失い、借主は特約に従う義務がなくなります。

無効とされる三つの条件

- 民法や借地借家法の任意規定に比べて消費者の権利を制限する

- 民法等の法的根拠がないにも関わらず消費者の義務を加重する

- 消費者にとって一方的に不利益を与える内容である

具体的には、通常使用による畳の日焼けや壁紙の変色について借主に費用負担を求める特約が代表例になります。

また、国土交通省ガイドラインに明確に反する内容の特約も無効とされる可能性が高いでしょう。

| 無効になりやすい特約 | 有効な特約 |

|---|---|

| 通常損耗の全額借主負担 | 故意・過失による破損の借主負担 |

| 経年変化による費用請求 | ペット飼育による特別清掃 |

| 一律のクリーニング代請求 | タバコによる特別清掃 |

過去の判例では、借主が通常の注意義務を果たしていたにも関わらず費用負担を求める特約について無効の判断が下されています。

特約の有効性は個別の事案により判断が分かれることがあります。不明な点がある場合は専門家への相談を検討することをおすすめいたします。

特約拒否の交渉を成功させる方法

特約拒否の交渉を成功させるには、法的根拠を明確にした上で段階的なアプローチを取ることが重要になります。

感情的な対応ではなく、客観的な資料と論理的な説明により相手方の理解を求めることが効果的でしょう。

交渉前に準備すべき事項

- 賃貸借契約書の特約条項を詳細に確認し問題点を整理する

- 国土交通省ガイドラインの該当部分を印刷して根拠資料を準備する

- 物件の現状を写真撮影し通常使用であることを証明する

- 類似事例の判例や消費者センターの見解を調査する

- 交渉の記録を残すため書面やメールでのやり取りを準備する

交渉では相手方の立場も理解しつつ、借主の正当な権利を主張することが大切です。

まず、問題となる特約がガイドラインのどの部分に抵触するかを具体的に指摘しましょう。

次に、消費者契約法により無効となる可能性があることを丁寧に説明します。

効果的な話し方のポイント

交渉では冷静かつ建設的な態度を保つことが成功の鍵になります。

「法律違反です」といった強い表現よりも、「ガイドラインでは異なる取り扱いが示されています」という穏やかな言い方を選ぶとよいでしょう。

また、win-winの解決策を提案することで相手方の協力を得やすくなります。

例えば、一部の費用負担は受け入れる代わりに過度な請求は撤回してもらうといった柔軟なアプローチが効果的です。

交渉が難航する場合は、消費生活センターや弁護士などの専門家への相談をおすすめします。第三者の助言により解決の糸口が見つかることがあるでしょう。

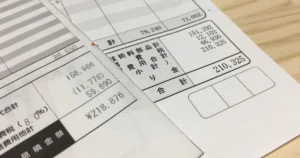

原状回復費用の実態と対応策

原状回復費用の実態を把握することで、適正な費用負担と過大請求の見極めが可能になります。

国土交通省ガイドラインに基づく正当な費用負担と、借主が拒否できる不当な請求の境界を理解することが重要でしょう。

地域による費用相場の違い

| 地域 | クリーニング相場 | 壁紙張替え相場 |

|---|---|---|

| 東京都心部 | 1.5〜2.5万円 | 1.5〜2.0万円(6畳) |

| 大阪市内 | 1.2〜2.0万円 | 1.2〜1.8万円(6畳) |

| 地方都市 | 0.8〜1.5万円 | 1.0〜1.5万円(6畳) |

費用相場を知ることで過大な請求に対する対応ができるようになります。

ただし、通常使用による損耗であれば相場に関係なく借主負担は不要ということを忘れてはいけません。

借主の負担軽減方法

- 入居時の物件状況を詳細に記録し写真保存する

- 通常使用の範囲内で物件を使用し故意過失を避ける

- 退去前のクリーニングを自分で行い状態を改善する

- 複数業者から見積もりを取り適正価格を把握する

- ガイドラインを根拠とした交渉を粘り強く継続する

自己対応と専門業者依頼の選択も重要な判断ポイントになります。

軽微な汚れや傷については自分で修繕することで費用を大幅に削減できるでしょう。

一方、専門技術が必要な修繕については無理をせず適切な業者に依頼することが賢明です。

費用負担について不明な点がある場合は、国土交通省ガイドラインを必ず参照してください。借主の権利を守るために作成された重要な指針となります。

法律とガイドラインの正しい活用方法

法律とガイドラインを正しく活用することで、借主の権利を効果的に保護し不当な特約から身を守ることができます。

消費者契約法と国土交通省ガイドラインは借主にとって強力な武器となるでしょう。

消費者契約法の有効活用方法

消費者契約法第10条は借主を保護する重要な法的根拠になります。

特約の有効性を判断する際は、民法や借地借家法の任意規定と比較して消費者の利益を一方的に害するかどうかを検証しましょう。

法律の条文を正確に理解し具体的な事案に当てはめることが重要になります。

ガイドラインの徹底活用法

国土交通省ガイドラインは原状回復に関する最も権威ある指針です。

貸主負担となる通常損耗の具体例や、借主負担となる故意過失による損傷の判断基準が詳細に記載されています。

- ガイドラインの該当ページを印刷し交渉時に持参する

- 具体的な損耗事例と貸主負担の根拠を明確に示す

- ガイドラインに基づく判例や行政判断を調査する

- 専門家がガイドラインをどう解釈するかを確認する

- ガイドライン違反の特約について明確に反論する

ガイドラインは法的拘束力こそありませんが、裁判所や消費生活センターでも重要な判断材料として扱われています。

ガイドラインの内容を正確に引用し根拠として活用することで交渉力が大幅に向上するでしょう。

複雑な法的問題については認定司法書士や弁護士への相談を積極的に検討することをおすすめします。

法律とガイドラインは借主を守るために存在しています。正しい知識を身につけて積極的に活用し、不当な特約から身を守りましょう。

まとめ

賃貸契約における特約拒否は、適切な法的知識と準備があれば実現可能になります。

消費者契約法第10条や国土交通省ガイドラインを根拠として、借主に著しく不利な条項に対しては毅然とした態度で臨むことが大切でしょう。

特に通常使用による損耗の修繕費用を借主負担とする特約は原則として無効となるため、諦めずに交渉を継続することをおすすめします。

事前の契約書確認と証拠収集、そして冷静で論理的な交渉により、多くの不当な特約から身を守ることができるはずです。

困難な事案については専門家の力を借りながら、借主の正当な権利を守り抜く姿勢を保ち続けましょう。

- 特約拒否は消費者契約法の保護により可能なケースがある

- 国土交通省ガイドラインに反する条項は無効とされる

- 通常損耗の修繕費用を借主負担とする特約は原則無効

- 事前の契約書確認と交渉準備が成功の鍵となる

- 専門家への相談により法的根拠を明確にできる