【賃貸の畳表の退去費用】耐用年数がない畳表の退去費用はどうなる?

賃貸物件から退去する際、畳表の交換費用について不安を感じる借主の方は多いでしょう。

畳表には明確な耐用年数が設定されていないため、原状回復費用の負担については自然損耗・通常使用による損耗か、借主の故意・過失による損傷かによって判断されます。

国土交通省が発行している原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)では、畳の損耗について詳細な基準が示されており、多くの場合、借主が費用を負担する必要はありません。

しかし、使用方法や損傷の程度によっては借主負担となるケースもあるため、退去時のトラブルを避けるためにも正しい知識を身に付けておくことが重要になります。

監修者

1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。

日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属

登録番号 第17090472号

畳表の耐用年数とは何か?

畳表の耐用年数について理解するためには、まず耐用年数の定義と畳表の特性について知っておく必要があります。

耐用年数が設定されない理由

畳表は建物の設備とは異なり、消耗品として位置づけられているため、法定耐用年数が設定されていません。

一般的な建物設備(エアコンや給湯器など)には減価償却期間が定められていますが、畳表はい草などの天然素材で作られた敷物という性質上、使用とともに自然に劣化するものとして扱われています。

このため、退去時の費用負担については、耐用年数による計算ではなく、損耗の原因や程度によって判断される仕組みになっているのです。

畳表の劣化パターン

畳表の劣化には、大きく分けて以下のようなパターンがあります。

- 日焼けによる色褪せ(自然損耗)

- 歩行による表面の摩耗(通常使用による損耗)

- 家具設置による軽微な凹み(通常使用による損耗)

- 湿気による軽微なカビ(自然損耗・管理不備)

- 経年による繊維の劣化(自然損耗)

これらの自然損耗や通常使用による劣化は、借主が負担する必要はありません。一方で、タバコの焼け焦げや飲み物をこぼしたシミなどは、借主負担となる可能性があります。

原状回復ガイドラインでは畳の費用負担をどう決める?

国土交通省の原状回復ガイドラインでは、畳の費用負担について明確な基準が示されています。

貸主負担となる畳の損耗

通常の住居使用によって生じる畳の損耗については、貸主(オーナー)が費用を負担することが原則とされています。

具体的には、日光による畳表の日焼けや色褪せ、日常生活での歩行による自然な摩耗、家具の重みによる軽微な凹みなどが該当するでしょう。

また、建物の構造上の問題による湿気で発生したカビや、設備の不備による漏水で生じた畳の損傷についても、貸主負担となります。

借主負担となる畳の損耗

一方で、借主の故意や過失、通常の使用方法を超えた使用によって生じた損傷については、借主が修繕費用を負担する必要があります。

- タバコの焼け焦げや穴あけによる損傷

- 飲み物や食べ物をこぼして放置したことによるシミ

- ペットによる爪とぎや噛み跡などの損傷

- 換気を怠ったことによる重度のカビの発生

- 重量物の落下による大きな凹みや破れ

借主負担となる損傷は、明らかに通常使用を超えた使い方や管理不足が原因となっているものです。日頃から丁寧に使用し、適切な換気を心がけることで、多くのトラブルは防げるでしょう。

畳表交換が必要になる4つのケースとは?

畳表の交換が必要となる具体的なケースについて、原状回復ガイドラインの基準に基づいて詳しく解説いたします。

ケース1:タバコによる焼け焦げや穴あけ損傷

タバコの不始末による畳表の焼け焦げや、誤って穴を開けてしまった場合は、明らかに借主の過失による損傷として、全額借主負担となります。

焼け焦げの範囲が小さくても、畳表全体の張り替えが必要になることが多く、1畳あたり5,000円から8,000円程度の費用が発生する可能性があります。

喫煙される方は、灰皿の使用を徹底し、畳の上での喫煙は避けることが重要になります。

ケース2:液体をこぼして放置したことによるシミ

コーヒーやジュース、醤油などをこぼして適切に処理せずに放置した結果、除去できないシミができた場合も借主負担となります。

液体をこぼした直後であれば、乾いた布で吸い取り、水拭きと乾拭きを行うことで、シミを防ぐことができるでしょう。

特に色の濃い飲み物や油分を含む液体は、時間が経過するとシミが定着してしまい、畳表の張り替えが必要になってしまいます。

ケース3:ペットによる損傷

猫の爪とぎや犬の噛み跡など、ペットによる畳の損傷についても借主負担となることが一般的です。

ペット可物件であっても、ペットによる損傷は通常使用を超えた使用として扱われ、原状回復義務の対象となります。

ペットを飼育する場合は、爪とぎ防止シートの設置や、しつけの徹底によって畳の損傷を防ぐ対策が必要でしょう。

ケース4:換気不足による重度のカビ発生

適切な換気を怠ったことによって発生した重度のカビについても、借主の管理不備として費用負担の対象となる可能性があります。

建物の構造上の問題による軽微なカビは貸主負担となりますが、明らかに換気不足が原因と判断される場合は借主負担となります。

梅雨時期や冬場の結露が多い季節は、定期的な換気と除湿を心がけることで、カビの発生を防ぐことができるでしょう。

畳表の交換が必要となるケースの多くは、日頃の注意深い使用によって防ぐことができます。入居時から退去を見据えた丁寧な住まい方を心がけることが、トラブル回避の最善策となります。

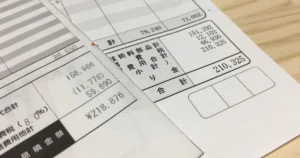

畳表交換の費用相場はどの程度?

畳表交換が必要となった場合の費用相場について、具体的な金額を把握しておくことで、退去時の準備ができます。

一般的な畳表交換費用

畳表の張り替え費用は、1畳あたり4,000円から8,000円程度が相場となっています。

使用する畳表の品質や業者によって価格に幅がありますが、賃貸物件では中級グレードの畳表が使用されることが多いため、1畳あたり5,000円から6,000円程度で見積もっておくとよいでしょう。

6畳の和室であれば、全面張り替えの場合は30,000円から48,000円程度の費用が発生することになります。

部分張り替えと全面張り替えの違い

損傷の程度によっては、部分的な張り替えで対応できる場合もありますが、実際には全面張り替えとなることが多いのが現実です。

| 張り替え範囲 | 費用相場 | 適用ケース |

|---|---|---|

| 部分張り替え | 1箇所3,000円~5,000円 | 軽微な損傷・小さなシミ |

| 1畳張り替え | 4,000円~8,000円 | 1畳分の損傷・汚れ |

| 全面張り替え | 30,000円~48,000円(6畳) | 全体的な劣化・複数箇所の損傷 |

畳表は色調を合わせる必要があるため、一部のみ新しくすると色の違いが目立ってしまい、結果的に全面張り替えになることが多いのです。

地域による費用の違い

畳表交換の費用は、地域によっても差が生じます。

都市部では業者の人件費や材料の輸送費が高くなる傾向があり、1畳あたり6,000円から8,000円程度となることが多いでしょう。

一方、地方では比較的安価で、1畳あたり4,000円から6,000円程度となることが一般的です。

退去時の費用負担で揉めないためには、入居時に畳の状態を写真で記録しておき、契約書の特約事項についても事前に確認しておくことが重要です。

退去費用を抑える方法はある?

畳表の交換費用を抑えるためには、日頃の使用方法から退去時の交渉まで、様々な対策があります。

日常的な畳のお手入れ方法

普段からの適切なお手入れによって、畳表の劣化を最小限に抑えることができます。

掃除機をかける際は、畳の目に沿って丁寧に行い、週に1回程度は固く絞った雑巾で乾拭きすることで、汚れの蓄積を防げるでしょう。

また、直射日光を避けるためのカーテンやブラインドの使用、湿気対策としての定期的な換気も効果的な予防策になります。

入居時の状態記録と退去時の活用

入居時の畳の状態を詳細に記録しておくことで、退去時の負担軽減につながります。

- 各畳の色褪せや汚れの状態を写真撮影

- 既存の小さな凹みやシミの位置を記録

- 畳の縁の損傷状況も忘れずに確認

- 不動産会社立ち会いのもとで状態確認

- 記録した内容を書面で残しておく

入居時に既に存在していた損傷については、借主が責任を負う必要がないため、詳細な記録が退去時の交渉で重要な証拠となります。

業者選定による費用削減

畳表交換が必要となった場合、借主自身で業者を手配することで費用を抑えられる可能性があります。

管理会社や貸主が指定する業者ではなく、複数の業者から見積もりを取得し、最も安価な業者を選択する方法です。

ただし、この方法を実施する場合は、事前に管理会社や貸主の承諾を得ることが必要になります。

契約書特約の事前確認

賃貸借契約書の特約事項に畳表交換に関する記載がある場合、その内容が原状回復ガイドラインに適合しているかを確認することも大切です。

明らかに借主に不利な特約がある場合は、消費者契約法に基づいて無効となる可能性もあるため、専門家に相談することを検討しましょう。

退去時のトラブルを避けるためには、入居中の丁寧な使用と適切な記録保持が最も効果的です。また、不明な点があれば早めに専門家に相談することをお勧めいたします。

まとめ

賃貸物件における畳表の退去費用について、国土交通省の原状回復ガイドラインに基づいて詳しく解説いたしました。

畳表には法定耐用年数が設定されていないため、費用負担は損耗の原因によって判断され、自然損耗や通常使用による劣化は貸主負担となることが原則です。

一方で、タバコの焼け焦げや液体のシミ、ペットによる損傷、換気不足によるカビなど、借主の故意・過失による損傷については借主負担となります。

畳表交換の費用相場は1畳あたり4,000円から8,000円程度であり、6畳の場合は30,000円から48,000円程度となることが一般的でしょう。

退去費用を抑えるためには、日頃の適切なお手入れ、入居時の状態記録、業者選定の工夫、契約書特約の確認などが有効な対策となります。

複雑な法的手続きが必要な場合は、認定司法書士や弁護士への相談を検討し、適切な対応を取ることで、納得のいく解決につなげることができるでしょう。

- 畳表には耐用年数がなく、損耗原因で費用負担が決まる

- 自然損耗・通常使用による劣化は貸主負担が原則

- 借主の故意・過失による損傷は借主負担となる

- 畳表交換費用は1畳あたり4,000円~8,000円程度

- 日頃のお手入れと入居時記録が費用削減の鍵