退去費用は裁判で減額できる?少額訴訟を活用した交渉法

賃貸住宅から退去する際、敷金(入居時に預ける保証金)が返還されないどころか追加請求を受けることがあります。

慌てる必要はありません。適切な知識があれば、冷静に対応できます。

第一ステップとして現状確認を行い、次に具体的な手続きを進めます。

大家や管理会社から提示される原状回復(元の状態に戻すこと)費用が適正なのか疑問に感じる入居者は少なくありません。

法外な請求に対しては、少額訴訟(60万円以下の争いを簡単に解決する裁判)という法的手段を利用することで減額が期待できる場合があります。

しかし、少額訴訟にも限界があり、すべてのケースで減額が認められるわけではありません。

本記事では、退去時の請求額を少額訴訟で争う際の可能性と注意点について、法的根拠と実際のケースを踏まえて詳しく解説します。

適切な知識を身につけることで、不当な請求から身を守る方法を理解できるでしょう。

監修者

1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。

日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属

登録番号 第17090472号

退去時請求の法的基準とその判断の法的根拠

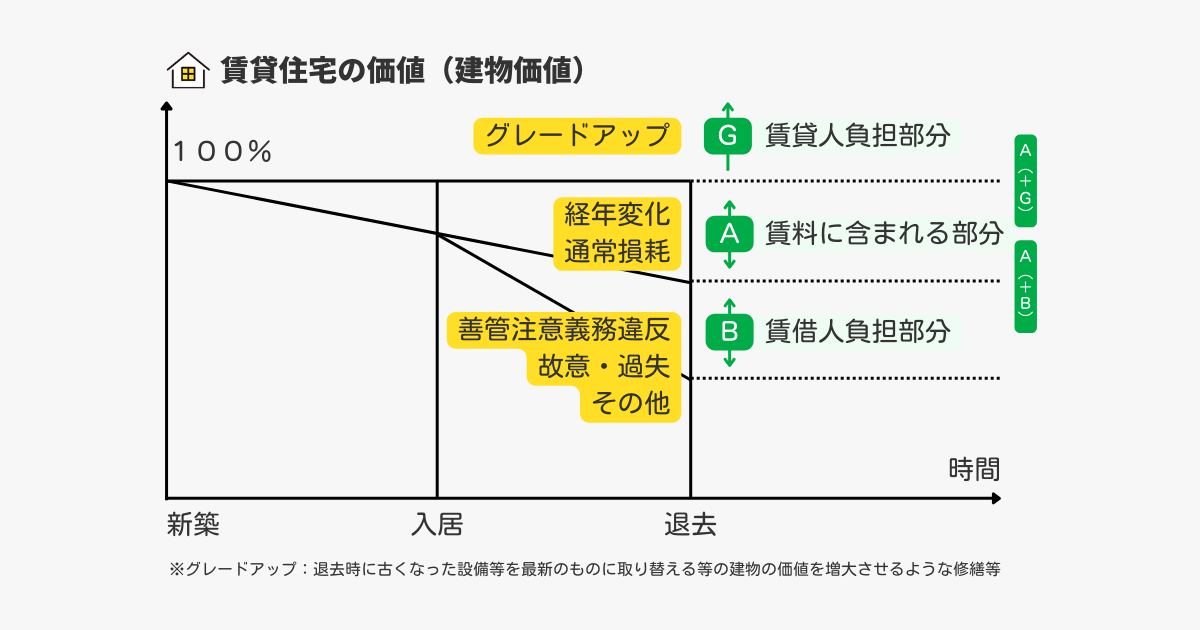

退去時の請求額における責任の所在は、「通常の使用による経年劣化(時間が経って自然に古くなること)」なのか「入居者の故意・過失による損傷」なのかによって法的に判断されます。

不当な請求に対しては、明確な法的基準に基づいて争うことが可能です。

民法第606条および第621条では、賃借人には「善管注意義務(注意深く大切に扱う義務)」があり、通常の注意をもって物件を使用・管理する義務がある一方で、賃貸人には通常損耗(普通に使っていてできる傷み)の修繕義務があるとされています。

- 民法第606条(賃貸人による修繕等)

賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責に帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。

- 民法第621条(賃借物の返還等)

賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、通常の使用による損耗については貸主負担が原則とされており、これは法的争いにおける重要な判断基準となります。

壁紙の耐用年数(使える期間の目安)は6年、カーペットは6年、設備については具体的な耐用年数が設定されており、経年劣化による価値減少を考慮した負担割合の算定が法的に求められます。

少額訴訟では、これらの基準を根拠として適正な金額を主張できます。

つまり、退去時の請求額は少額訴訟において法的基準と国土交通省ガイドライン(国が示した原状回復の指針)を根拠とすることで、不当に高額な請求を適正な金額まで減額できる可能性が高く、泣き寝入りする必要はありません。

退去時の請求額は少額訴訟で減額できる?

少額訴訟を利用して減額が期待できるケース

通常損耗を賃借人負担として請求されている場合や、耐用年数を無視した全額請求がなされている場合には、少額訴訟による減額の可能性が高くなります。

具体的には、日焼けによるクロス(壁紙)の変色、家具設置による床の凹み、画鋲穴程度の軽微な損傷などを理由とした請求は不当とされる可能性があります。

少額訴訟では、国土交通省ガイドラインに基づいた客観的な判断が行われるため、明らかにガイドラインに反する請求については減額が認められやすい傾向にあります。

また、請求額の算定根拠が不明確な場合や、相場を大幅に上回る工事費用が計上されている場合も、裁判所による適正な金額への減額が期待できます。

実際の訴訟では、専門業者の意見書や市場価格との比較資料が有効な証拠となります。

少額訴訟を利用しても減額ができないケース

故意・過失による明確な損害がある場合には、少額訴訟を利用しても減額は困難です。

タバコの焼け焦げ、ペットによる著しい損傷、壁に開けた大きな穴、水漏れを放置したことによる損害などは、賃借人の責任として認定される可能性が高くなります。

これらのケースでは、損害の原因が明確に賃借人の行為に起因しているため、国土交通省ガイドラインでも賃借人負担とされています。

また、請求額が実際の修繕費用と合致している場合や、複数の業者から適正な見積もりが取得されている場合には、裁判所も現実的な費用として認定する傾向があります。

損害の程度と修繕の必要性が客観的に証明されている場合、減額の余地は限定的となります。

少額訴訟を利用する際の注意点

少額訴訟を利用する際の最大の問題は、相手方が通常訴訟への移行を求める可能性があることです。

通常訴訟に移行した場合、手続きが複雑化し、弁護士費用や長期間の審理が必要となる場合があります。

また、敗訴した場合には相手方の弁護士費用の一部負担を求められるリスクもあります。

さらに、少額訴訟の対象は60万円以下の金銭請求に限定されているため、高額な請求については利用できません。

証拠収集についても、写真や見積書(工事費用の予想額を示した書類)、専門家の意見書など十分な準備が必要となり、個人での対応には限界があります。

また、判決後の強制執行手続きについても理解しておく必要があり、単純な解決策ではないことを認識する必要があります。

まとめ

退去時の過大な請求に対しては、少額訴訟による減額が可能な場合がありますが、すべてのケースで成功するわけではありません。

通常損耗を理由とした請求や耐用年数を無視した全額請求については減額の可能性が高い一方、故意・過失による明確な損害については減額は困難です。

少額訴訟を検討する際は、十分な証拠収集と法的根拠の確認が不可欠であり、リスクも存在することを理解する必要があります。

まずは消費生活センターや自治体の相談窓口で専門家の意見を聞き、慎重に判断することをお勧めします。

- 通常損耗の請求に対しては減額の可能性が高い

- 故意・過失による損害は減額が困難

- 相手方が通常訴訟移行を求めるリスクがある

- 60万円以下の請求のみが対象となる

- 十分な証拠収集と準備が必要