引っ越し時、「敷金が思ったより返ってこなかった」という経験はありませんか?多くの賃貸契約者が直面する「敷金償却」の問題は、知識不足によって不当な負担を強いられるケースが少なくありません。Aさんは退去時に「壁紙の張替え費用全額」を請求され、30万円の敷金から5万円しか戻ってこなかったといいます。しかし、これは本当に正当な請求だったのでしょうか?

本記事では、敷金償却の正しい理解と、トラブルを未然に防ぐ方法、問題が発生した際の対処法までを徹底解説します。あなたの大切なお金を守るための必須知識を身につけましょう。

行政書士 松村 元

行政書士 松村 元

監修者

自己紹介文要約:

1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。

日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属

登録番号 第17090472号

目次

敷金と償却金の違いは?基本を知ろう

敷金とは、賃貸借契約において借主が貸主に預け入れるお金で、家賃の滞納や原状回復費用に充当するための担保金です。一方、敷金償却(または償却金)とは、契約終了時に原状回復費用などとして敷金から差し引かれる金額のことを指します。

民法第622条の2では、賃借人の原状回復義務について規定されており、「通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化」については賃借人に原状回復義務がないとされています。つまり、通常使用による劣化や経年変化については借主負担とならないのが原則です。

- 敷金は原則として全額返還されるべき預かり金である

- 「通常損耗」と「経年変化」は貸主負担が法的原則

- 敷金から控除できるのは「借主の故意・過失による損傷」の修繕費用

- 特約がある場合でも、消費者契約法により不当に借主に不利な条項は無効となる可能性がある

- 敷金の返還請求権の消滅時効は、民法改正により5年となっている

法的には何が認められる?

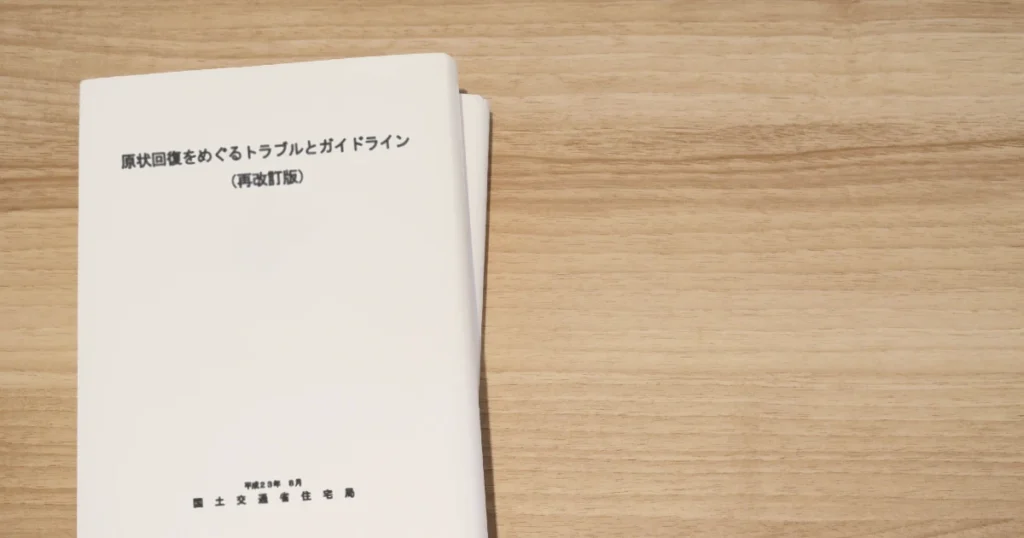

敷金償却の法的解釈は、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に詳しく示されています。このガイドラインによれば、「通常の使用」による損耗は貸主負担、「故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用」による損耗は借主負担とされています。

例えば、壁紙の日焼けや壁の小さな画鋲の穴は「通常損耗」として貸主負担となる一方、タバコのヤニによる著しい変色や落書きなどは「借主負担」となります。

このガイドラインは法的拘束力こそありませんが、裁判例においても判断基準として尊重されており、最高裁判所の判例(最高裁平成17年12月16日判決)でも「通常損耗については特約がない限り貸主負担」との判断が示されています。

ただし、「通常損耗についても借主負担とする特約」が有効となる場合もあります。その際は、①特約の存在が明確であること、②負担すべき内容が明確であること、③負担額が明示されていること、という3条件を満たす必要があります。

どんな時に問題になる?

敷金償却トラブルが発生する典型的なケースには以下のようなものがあります。

- 通常損耗を借主負担として請求されるケース 経年劣化による壁紙の変色や床の摩耗など、本来は貸主負担とされるべきものを借主に請求するケース

- 修繕費の過大請求 実際の修繕費を上回る金額を請求されたり、工事内容が過剰であったりするケース

- 敷金返還の遅延 退去後、正当な理由なく敷金の返還が遅れるケース

- 特約の解釈をめぐるトラブル 契約書の特約条項が不明確で、その解釈をめぐって争いになるケース

- 原状回復工事の範囲をめぐるトラブル どこまでが「原状回復」なのか、「リフォーム」との線引きが不明確なケース

国土交通省の調査によれば、賃貸住宅の退去時トラブルの約40%が原状回復費用に関するものとされており、特に敷金償却の妥当性をめぐるトラブルが多いとされています。

敷引きとの違いは?

敷金償却と紛らわしい類似概念として「敷引き」があります。以下に主な違いを表で示します。

| 項目 | 敷金償却 | 敷引き | 礼金 |

|---|

| 定義 | 原状回復等の費用として敷金から差し引かれる金額 | 契約時に返還しない敷金部分として明示される金額 | 賃貸借契約時に貸主へ支払う謝礼金 |

| 返還性 | 原則全額返還、損耗等に応じて控除 | 最初から返還されないことが契約で明示 | 返還なし |

| 法的性質 | 担保金の一部 | 一種の賃料の前払い | 謝礼金(贈与的性質) |

| 課税 | 貸主の収入とならない | 貸主の収入になる | 貸主の収入になる |

| 地域性 | 全国的 | 関西圏に多い | 全国的(特に都市部) |

- 契約書に「敷引金○○円(返還しない)」と明記されているか

- 契約終了時の精算方法が明示されているか

- 地域の慣行として一般的か(特に関西圏では敷引きが一般的)

これらの違いを理解せずに契約すると、後になって「敷金が返ってこない」という誤解が生じる可能性があります。契約前に必ず確認しましょう。

トラブルが起きたらどうする?

敷金償却をめぐるトラブルが発生した場合の解決プロセスは以下の通りです。

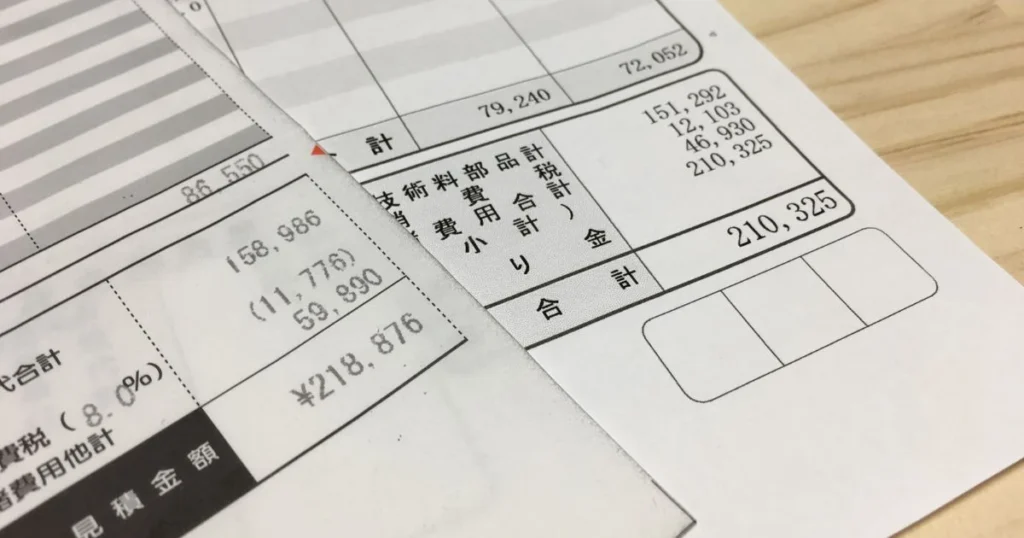

まず、貸主から敷金清算書と呼ばれる明細書を受け取り、内容を確認します。この明細書には、原状回復工事の内容、費用、敷金からの控除金額などが記載されているはずです。疑問点がある場合は、貸主または管理会社に対して丁寧に説明を求めましょう。

説明に納得できない場合は、国土交通省のガイドラインを参照しながら、具体的な根拠を示して交渉します。この際、契約書、入居時・退去時の写真、チェックリストなどの証拠を整理しておくことが重要です。

話し合いで解決しない場合は、消費生活センターや各自治体の住宅相談窓口に相談することができます。これらの公的機関による調停でも解決しない場合は、少額訴訟(民事訴訟法第368条)や簡易裁判所での調停(民事調停法)を検討します。

解決までの期間は、交渉で解決する場合は1〜2ヶ月程度、調停や訴訟となると3〜6ヶ月程度かかることが一般的です。費用面では、消費生活センターなどの相談は無料、少額訴訟の場合は訴額に応じた収入印紙代(数千円程度)がかかります。

- 敷金清算書の内容を必ず確認し、不明点は速やかに問い合わせる

- 交渉の際は感情的にならず、ガイドラインや法的根拠に基づいて主張する

- 入居時・退去時の写真や証拠書類を保管しておく

- 公的な相談窓口は無料で利用できるので積極的に活用する

事前に備えるには?

敷金償却トラブルを予防するためには、契約前と入居中、そして退去時の各段階で適切な対応が必要です。

契約前には、敷金の金額や返還条件、原状回復の範囲について明確に確認し、不明点があれば書面で明確にしてもらいましょう。特に「通常損耗負担特約」がある場合は、その内容と金額が明示されているか確認することが重要です。

入居時には、部屋の状態を写真や動画で記録し、傷や汚れがある場合は賃貸借契約書に付随する「設備状況確認書」などに明記してもらいます。この記録は後のトラブル防止に非常に有効です。

入居中は、部屋を丁寧に使用するのはもちろんのこと、破損や不具合が生じた場合は早めに管理会社に連絡し、対応してもらうことが大切です。小さな問題が大きなトラブルに発展するのを防ぐためです。

退去時には、立会い確認を必ず行い、指摘された箇所と費用見積もりを確認します。不当と思われる指摘があれば、その場で国土交通省ガイドラインを引用しながら丁寧に交渉しましょう。

- 契約書の敷金・原状回復関連条項を必ず確認し、曖昧な表現があれば明確化を求める

- 入居時の部屋の状態を詳細に記録(写真・動画・チェックリスト)する

- 退去時の立会い確認は必ず行い、その場で疑問点を解消する

- 国土交通省ガイドラインを印刷して持参し、必要に応じて引用する

よくある疑問にお答えします

- 敷金はいつまでに返還されるべきですか?

-

法律上の明確な期限はありませんが、国土交通省ガイドラインでは「原状回復工事の終了後、速やかに」返還するべきとされています。一般的には退去後1ヶ月程度が目安とされますが、契約書に記載がある場合はそれに従います。不当に遅延する場合は、催促状を送付するなどの対応が有効です。

- 長期間住んでいた場合、壁紙や設備の経年劣化はどう扱われますか?

-

経年劣化については借主負担とならないのが原則です。国土交通省ガイドラインでは、壁紙の張替えは6年、フローリングは15年などの耐用年数が示されており、これを超える期間の使用であれば、借主の故意・過失による損傷でない限り、借主負担とはなりません。

- クリーニング費用は敷金から差し引かれるものですか?

-

通常の清掃費用は、一般的な生活による汚れであれば貸主負担となります。ただし、特約で「退去時クリーニング費用借主負担」と明記されている場合や、極端な汚れ(ペットによる臭いや大量のゴミ放置など)がある場合は借主負担となることがあります。

- 敷金返還請求権の時効はありますか?

-

はい、民法の改正により、敷金返還請求権の消滅時効は5年です(民法第166条第1項第1号)。退去後5年を経過すると請求できなくなるため、トラブルがある場合は早めに対応することをお勧めします。

- 退去時に立会いをしなかった場合、後から高額な修繕費を請求されました。どうすればよいですか?

-

まずは敷金清算書と修繕内容の詳細な説明を求めましょう。写真などの証拠があれば提示してもらい、妥当性を確認します。不当と思われる場合は、国土交通省ガイドラインを根拠に交渉し、解決しない場合は消費生活センターなどに相談することをお勧めします。

まとめ

敷金償却に関するトラブルは、正しい知識を持っていれば多くの場合防ぐことができます。本記事でご紹介した通り、通常損耗や経年変化は原則として貸主負担であり、敷金は適切に精算された後、返還されるべきものです。

あなたの権利を守るためには、契約前の確認、入居時の記録、退去時の立会いという3つのステップが重要です。特に国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の内容を理解しておくことで、不当な請求から身を守ることができるでしょう。

もし敷金返還をめぐるトラブルが発生した場合は、感情的にならず、証拠と法的根拠に基づいて冷静に交渉することが解決への近道です。必要に応じて、消費生活センターや法律の専門家に相談することも検討してください。

本記事では触れられなかった関連トピックとして、「定期借家契約における敷金の扱い」や「サブリース契約における敷金トラブル」なども重要です。これらについては、別の機会に詳しく解説したいと思います。

あなたの賃貸生活が快適で、トラブルのないものになることを願っています。

これは一般的な情報提供であり、個別の事例については専門家への相談をお勧めします。

参照元:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)

あわせて読みたい

賃貸の退去費用の注意点【国土交通省の原状回復ガイドライン】

賃貸物件を退去する際、退去費用の相場はどの程度か気になる方も多いでしょう。退去費用は、賃貸契約書に記載された原状回復の規定や、物件の経年劣化、損耗の程度によって大きく変わります。一般的には、敷金から原状回復費用や清掃費用が差し引かれて返還されますが、修繕が必要な場合は追加で費用が請求されることもあります。国土交通省のガイドラインによると、通常の使用による損耗は賃貸人が負担し、故意・過失や通常の使用を超える損耗は賃借人が負担するのが原則です。例えば、壁紙の一部が傷んだ場合、その部分だけを修復する費用は賃借人の負担となりますが、部屋全体の壁紙を張り替える必要がある場合は賃貸人が負担すべきとされています。また、経過年数や入居年数を考慮して負担割合が調整されるため、長期間住んでいた場合の負担は軽減される傾向にあります。退去費用の相場を把握するためには、契約内容や物件の状態をしっかり確認し、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることが重要です。