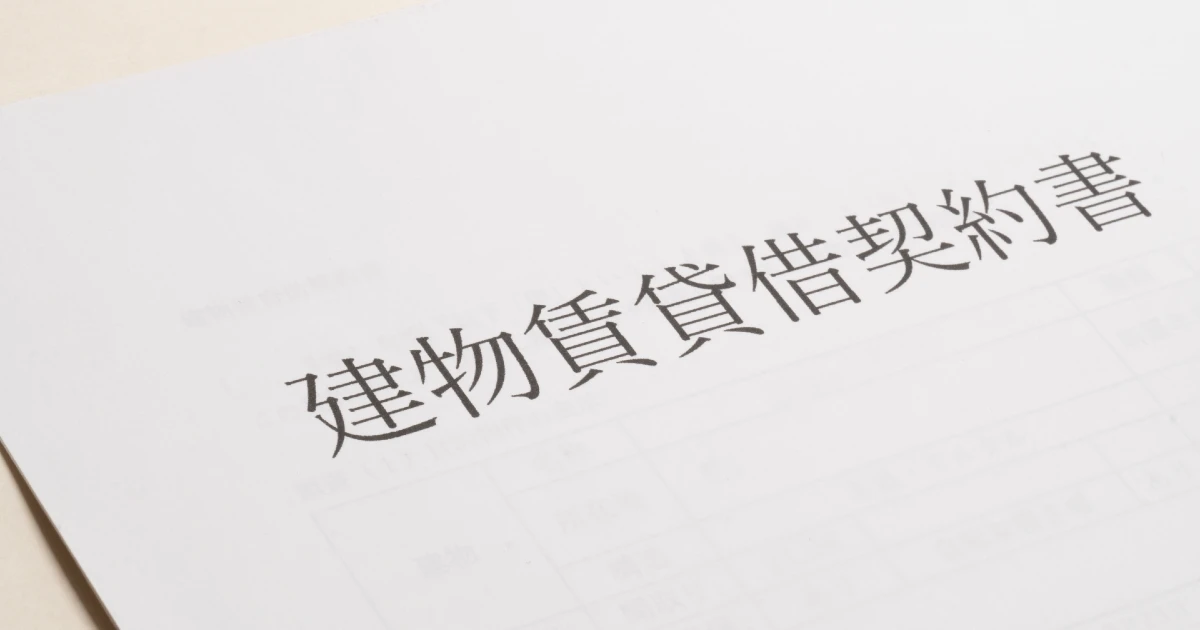

【特約事項とは】賃貸借契約書に記載される例文を紹介

賃貸借契約書に記載される特約事項は、貸主と借主の間で個別に定められる追加の取り決めで、原状回復義務や修繕費負担、ハウスクリーニング費用などが含まれることが多いといえるでしょう。

特約条項の有効性については法的なルールやガイドラインが存在しており、国土交通省の原状回復をめぐるトラブルとガイドラインでも詳細な判断基準が示されています。

契約後のトラブルを未然に防ぎ、円滑な賃貸経営を実現するためには、特約条項の正しい理解が欠かせません。

監修者

1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。

日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属

登録番号 第17090472号

特約事項とは何か?

特約事項とは、賃貸借契約の基本条項に追加して、貸主と借主が個別に合意した約束事を指します。

一般的な賃貸借契約では、賃料、契約期間、物件の使用目的などの基本事項が定められますが、特約事項では個別の事情に応じたより詳細な取り決めが記載されます。

特約事項と一般条項の違い

| 一般条項 | 特約事項 |

|---|---|

| 賃料・契約期間・使用目的など | 原状回復負担・修繕費負担・特別な使用制限など |

| 法律や標準契約書に基づく | 当事者間の個別合意に基づく |

| すべての契約で共通 | 物件や当事者によって異なる |

特約事項が有効となるためには、借主が内容を十分理解し、自由意思で合意していることが前提となります。

特約事項は契約の重要な要素ですので、内容をよく確認してから署名することが大切です。

特約条項の効力はどこまで認められる?

特約条項の効力については、消費者契約法や民法の規定により一定の制限があり、すべての特約が有効になるわけではありません。

国土交通省のガイドラインでは、特約条項が有効とされるための要件として以下の3つの条件を示しています。

- 特約の必要性があり、かつ、暴利的でないこと

- 賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて認識していること

- 賃借人が特約による義務負担の意思表示をしていること

無効となりやすい特約条項の特徴

消費者契約法第10条により、消費者の利益を一方的に害する条項は無効とされる可能性があります。

- 通常損耗まで借主負担とする過度な条項

- 具体的な負担額や根拠が不明確な条項

- 借主に一方的に不利益な条項

- 契約時に十分な説明がなされていない条項

- 社会通念上合理性を欠く条項

特約条項の有効性は個別のケースごとに判断されるため、疑問がある場合は行政書士や弁護士などの専門家にご相談することをおすすめします。

特約条項は個別性が高いため、内容の妥当性を事前に確認することで後々のトラブルを防げるでしょう。

賃貸借契約書によく記載される特約条項の例文

実際の賃貸借契約書では、原状回復、ハウスクリーニング、修繕費負担、使用制限などに関する特約条項が多く見られます。

以下では、よく使用される特約条項の例文とその注意点について詳しく解説いたします。

原状回復に関する特約条項

例文1:「賃借人は、退去時にクロスの全面張替え費用を負担するものとする。」

上記のような条項は、クロスの汚損状況に関係なく全面張替えを求めるものですが、通常損耗の範囲であれば借主負担とするのは適切ではありません。

適切な例文:「賃借人の故意・過失による著しい汚損がある場合に限り、該当箇所のクロス張替え費用を負担するものとする。」

ハウスクリーニングに関する特約条項

例文2:「賃借人は、退去時に専門業者によるハウスクリーニング費用として5万円を負担する。」

ハウスクリーニング特約については、金額が合理的で事前に明示されていれば有効とされるケースが多くなっています。

設備修繕に関する特約条項

例文3:「エアコン、給湯器等の設備故障については、使用年数に関わらず賃借人が修繕費用を負担する。」

設備の経年劣化による故障まで借主負担とする条項は、過度な負担を強いるものとして無効になる可能性があります。

適切な例文:「賃借人の故意・過失による設備の損傷については、修繕費用を負担するものとする。」

使用制限に関する特約条項

例文4:「ペット飼育、楽器演奏、来客の宿泊を一切禁止する。」

使用制限については、近隣への迷惑防止や建物保全の観点から合理的な範囲であれば有効とされることが多いでしょう。

特約条項の例文を見る際は、具体性と合理性があるかどうかがポイントになります。

特約条項でトラブルが生じた場合の対処法

特約条項に関するトラブルが発生した場合は、まず当事者間での協議を行い、それでも解決しない場合は専門機関への相談や法的手続きを検討することになります。

トラブル解決においては段階的なアプローチが重要で、円満解決を最優先に考えることが大切です。

まずは当事者間での話し合い

特約条項の解釈について疑問がある場合は、まず貸主または管理会社と直接話し合いを行いましょう。

話し合いの際は、国土交通省のガイドラインや契約書の条文を根拠として、冷静かつ建設的な議論を心がけることが重要です。

専門機関への相談

当事者間での解決が困難な場合は、以下の機関への相談をおすすめします。

- 消費生活センター(無料相談・初期対応)

- 不動産適正取引推進機構(専門的なアドバイス)

- 地方自治体の住宅相談窓口(地域密着型サポート)

- 行政書士(契約書類の確認・書面作成)

- 認定司法書士・弁護士(法的手続きが必要な場合)

証拠資料の整理と保管

トラブル解決においては、適切な証拠資料の準備が重要になります。

賃貸借契約書、重要事項説明書、入居時・退去時の写真、修繕見積書、やり取りの記録などを整理して保管しておきましょう。

法的な手続きが必要になった場合でも、認定司法書士や弁護士などの専門家と連携しながら適切に対応することが可能になります。

トラブル解決は段階的に進めることで、無用な争いを避けながら適切な解決に導くことができるでしょう。

まとめ

賃貸借契約書の特約事項は、貸主と借主の個別合意に基づく重要な取り決めですが、すべての特約が有効になるわけではありません。

国土交通省のガイドラインで示される判断基準を理解し、特約条項の内容を十分確認することで契約後のトラブルを防ぐことができるでしょう。

万が一トラブルが生じた場合も、段階的なアプローチにより円満解決を図ることが可能です。

複雑な法的手続きが必要な場合は、認定司法書士や弁護士などの専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。

- 特約事項は貸主と借主の個別合意による追加の取り決め

- 特約条項の有効性には法的な判断基準がある

- 原状回復やハウスクリーニングに関する条項に注意が必要

- トラブル時は段階的アプローチで円満解決を図る

- 複雑な案件は専門家への相談が重要