【宅地建物取引業協会とは】宅建協会にクレームを入れても解決しない?

賃貸物件でのトラブルに遭った際、多くの方が「宅建協会に相談すれば解決できる」と考えがちです。

しかし、実際には宅建協会への相談だけでは実質的な解決に至らないケースが非常に多いのが現実です。

不動産業者は宅地建物取引業法に基づいて営業する義務があり、その監督機関として宅建協会が存在します。

しかし、宅建協会は無料相談には応じるものの、苦情処理や調査については業務外として対応を拒否することがあるのです。

一方で、全国宅地建物取引業保証協会(全宅保証)は定款に苦情解決業務を明記しており、会員の取引に関する苦情には調査や助言を行う義務があります。

ただし、実際に苦情を申し立てるには正しい手順を理解する必要があります。

本記事では、行政書士として多くの相談を受けてきた経験から、宅建協会の限界と保証協会の活用方法について詳しく解説いたします。

監修者

1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。

日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属

登録番号 第17090472号

宅地建物取引業協会とは何か?

宅地建物取引業協会は、不動産業者が加入する業界団体です。

不動産業を営むためには国土交通大臣または都道府県知事の免許が必要であり、免許取得後は宅建協会への加入が実質的に義務付けられています。

宅建協会の基本的な役割

宅建協会の主な役割は、会員である不動産業者の指導・監督と業界の健全な発展促進です。

具体的には以下のような業務を行っています。

- 会員業者への宅建業法に関する指導・教育

- 宅地建物取引士の登録・法定講習の実施

- 不動産取引に関する相談窓口の設置

- 業界の信頼性向上のための啓発活動

- 行政機関との連携・協力

免許制度と協会加入の関係性

不動産業を営むには、宅地建物取引業法に基づく免許が必要です。

免許取得後、業者は宅建協会への加入または保証協会への直接加入のいずれかを選択しなければなりません。

ほとんどの業者は宅建協会に加入します。

なぜなら、協会が提供する標準的な契約書式や研修制度、情報提供サービスが業務運営に不可欠だからです。

また、協会加入により消費者への信頼性も向上するでしょう。

免許制度は消費者保護が主な目的ですが、実際の苦情処理については別の仕組みが必要になります。

宅建協会にクレームを入れても解決しない理由は?

賃貸トラブルで宅建協会に相談しても解決に至らない最大の理由は、協会の業務範囲が限定的であることです。

多くの方が誤解されているのですが、宅建協会は苦情処理機関ではありません。

相談対応と苦情処理の違い

宅建協会は「相談窓口」としての機能は果たしますが、具体的な苦情の調査や解決に向けた積極的な介入は行いません。

相談者に対して一般的なアドバイスや法的な説明は提供するものの、業者に対する指導や調査については業務外として扱われることがほとんどです。

例えば、敷金返還トラブルについて相談した場合、協会は「原状回復ガイドラインではこのように定められています」といった情報提供は行いますが、実際に業者と交渉したり、業者に対して改善を求めたりすることはありません。

協会の権限と処罰能力の限界

宅建協会には会員業者に対する一定の指導権限はありますが、強制力のある処罰権限は持っていません。

業法違反があった場合でも、協会ができるのは注意・指導程度であり、免許の取り消しや業務停止命令などは行政機関(国土交通省や都道府県)の権限になります。

さらに、協会は会員業者の利益を代表する組織でもあるため、消費者側に立った積極的な対応を期待するのは現実的ではないでしょう。

業界団体としての性格上、会員保護の観点から慎重な対応を取ることが多いのです。

協会への相談は情報収集の第一歩としては有効ですが、具体的な解決を求める場合は別のアプローチが必要です。

全国宅地建物取引業保証協会の苦情解決業務とは?

全国宅地建物取引業保証協会(全宅保証)は、宅建協会とは異なる重要な機能を持っています。

全宅保証は定款に苦情解決業務を明記しており、会員の取引に関する苦情には調査や助言を行う法的義務があります。

保証協会の法的位置づけ

全宅保証は宅地建物取引業法第64条の2に基づいて設立された保証機関です。

不動産業者は宅建協会に加入するか、保証協会に直接加入するかを選択できますが、実際には多くの業者が宅建協会を通じて保証協会に加入しています。

保証協会の主要な機能は以下の通りです。

- 弁済業務(取引における損害の金銭的補償)

- 苦情解決業務(トラブルの調査・仲裁・助言)

- 会員業者に対する指導・監督

- 保証金の管理・運用

- 消費者保護のための啓発活動

苦情解決業務の具体的内容

全宅保証の苦情解決業務は、単なる相談対応を超えた積極的な介入を含みます。

定款第4条に明記された業務として、会員業者の取引に関する苦情の解決に向けた調査、仲裁、助言を実施します。

具体的には、苦情が申し立てられた場合、保証協会は以下のような対応を行います。

まず、苦情の内容について詳細な調査を実施し、関係者からの事情聴取や証拠の収集を行います。

次に、調査結果に基づいて当事者間の仲裁を試み、解決案の提示や和解の仲介を行うでしょう。

さらに、会員業者に対しては業務改善の指導や助言を行い、再発防止策の策定を求めることもあります。

ただし、保証協会も最終的な処罰権限は持たないため、あくまで苦情の解決を促進する機関という位置づけです。

保証協会の苦情解決業務は宅建協会よりも踏み込んだ対応が期待できますが、申し立て方法を正しく理解することが重要です。

実際に苦情を申し立てる具体的な手順は?

全宅保証への苦情申し立ては、地方の実務体制と本部の権限の関係を理解して行う必要があります。

地方には専用の苦情処理機関がなく、実務は宅建協会が担っているため、実効性のある申し立てには工夫が必要です。

地方での申し立て手順と限界

多くの都道府県では、全宅保証の地方事務を各地の宅建協会が代行しています。

このため、地方で苦情を申し立てる場合は、まず宅建協会の窓口を通すことになります。

- 最寄りの宅建協会支部に相談の申し込み

- 苦情の内容と経緯の詳細な説明

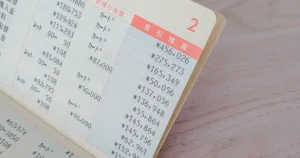

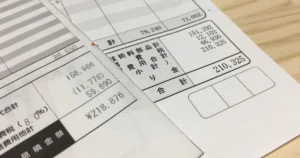

- 関連書類(契約書・領収書・写真等)の提出

- 協会による一次的な事実確認と指導

- 解決に至らない場合の上位機関への報告

しかし、前述の通り宅建協会は積極的な苦情処理を行わない傾向があります。

地方レベルでの対応に限界を感じた場合は、全宅保証本部への直接的な申し立てを検討する必要があります。

本部への文書による申し立て方法

実効性のある苦情申し立てを行うためには、全宅保証本部に文書で直接申し立てることをお勧めします。

文書による申し立ての際は、以下の要素を含めた詳細な書面を作成しましょう。

まず、申立人の基本情報(氏名・住所・連絡先)と相手方業者の詳細(商号・所在地・免許番号)を明記します。

次に、トラブルの発生経緯を時系列で整理し、具体的な損害の内容と金額を記載してください。

さらに重要なのは、これまでの解決努力の経過です。業者との直接交渉の内容、地方宅建協会での相談結果、その他の相談機関での対応状況を詳しく記載します。

「地方レベルでの解決が困難であるため、本部による調査と指導を求める」旨を明確に記載することが重要です。

文書による申し立ては記録として残り、保証協会も正式な対応を取らざるを得なくなります。証拠資料の整理も忘れずに行いましょう。

保証協会の限界と他の解決手段の検討は必要?

全宅保証の苦情解決業務は有効な手段ですが、万能ではありません。

保証協会は処罰権限を持たず、あくまで苦情の解決を促す機関であることを理解し、場合によっては他の解決手段も併せて検討する必要があります。

保証協会の権限の範囲

保証協会ができることは、調査・仲裁・助言・指導までです。会員業者が協会の指導に従わない場合でも、強制的に従わせる権限はありません。

最終的な行政処分(免許取り消し・業務停止等)の権限は国土交通省や都道府県にあります。

また、保証協会の弁済業務についても、手付金の返還や損害賠償に限定されており、慰謝料や精神的苦痛に対する補償は対象外です。

金銭的な解決を求める場合は、弁済の対象となる損害かどうかを事前に確認しておく必要があります。

法的手続きとの使い分け

トラブルの内容と損害の程度によっては、保証協会への申し立てと並行して、または代替手段として法的手続きを検討する必要があります。

| 解決手段 | 適用場面 | 期待できる効果 |

|---|---|---|

| 保証協会申し立て | 業者の指導・改善を求める場合 | 業務改善・再発防止・一部弁済 |

| 少額訴訟 | 60万円以下の金銭請求 | 迅速な判決・強制執行可能 |

| 民事調停 | 話し合いによる解決を希望 | 柔軟な解決案・費用が安い |

| 民事訴訟 | 高額な損害・複雑な法的争点 | 確定的な法的解決・損害賠償 |

特に、損害額が大きい場合や業者が明らかに悪質な場合は、認定司法書士や弁護士への相談を優先的に検討することをお勧めします。

法的手続きと保証協会への申し立てを併用することで、より効果的な解決を図ることができるでしょう。

法的手続きが必要な場合は、認定司法書士(60万円以下の案件)や弁護士への相談をお勧めします。複数の解決手段を組み合わせることで効果的な対応が可能です。

まとめ

宅地建物取引業協会への相談だけでは実質的な解決に至らないケースが多いのは、協会の業務範囲が限定的であることが主な理由です。

宅建協会は相談窓口としての機能は果たすものの、苦情処理や調査については業務外として対応を拒否することがあるのが現実です。

一方、全国宅地建物取引業保証協会は定款に苦情解決業務を明記しており、会員の取引に関する苦情には調査や助言を行う義務があります。

ただし、地方には専用の苦情処理機関がないため、実効性のある申し立てには全宅保証本部への文書による直接申し立てが必要になります。

保証協会は処罰権限を持たず、あくまで苦情の解決を促す機関であることを理解し、損害の程度や事案の性質に応じて、法的手続きとの併用も検討することが重要です。

賃貸トラブルで悩まれている方は、まず保証協会への申し立てを試みつつ、必要に応じて認定司法書士や弁護士への相談も併せて検討されることをお勧めいたします。

- 宅建協会は相談対応のみで、苦情処理や調査は業務外として扱われることが多い

- 全宅保証は定款に苦情解決業務を明記し、調査・仲裁・助言を行う義務がある

- 地方での申し立ては限界があるため、本部への文書による直接申し立てが効果的

- 保証協会は処罰権限を持たず、あくまで苦情解決を促進する機関である

- 損害の程度に応じて法的手続きとの併用も検討することが重要