賃貸の退去費用はいつ決まる?敷金精算書が届かないときの対処法

「退去費用っていつ決まるの?」「退去してから1ヶ月以上経つのに請求書が届かない…」——賃貸物件を退去した後、敷金精算書がなかなか届かず不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

結論から言えば、退去費用は退去後2週間〜1ヶ月程度で届く「敷金精算書」によって確定するのが一般的です。しかし、管理会社や大家さんの対応によっては遅れることもあり、その場合は適切な対処が必要です。

この記事では、退去費用が決まるタイミングから、敷金精算書・退去精算書の届く時期、届かない場合の具体的な対処法、さらに届いた精算書の内容がおかしい場合の確認ポイントまで、退去費用で損をしないための知識を詳しく解説します。

監修者

1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。

日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属

登録番号 第17090472号

退去費用はいつ・どのように決まる?基本の仕組み

1-1. 退去費用が確定する流れ

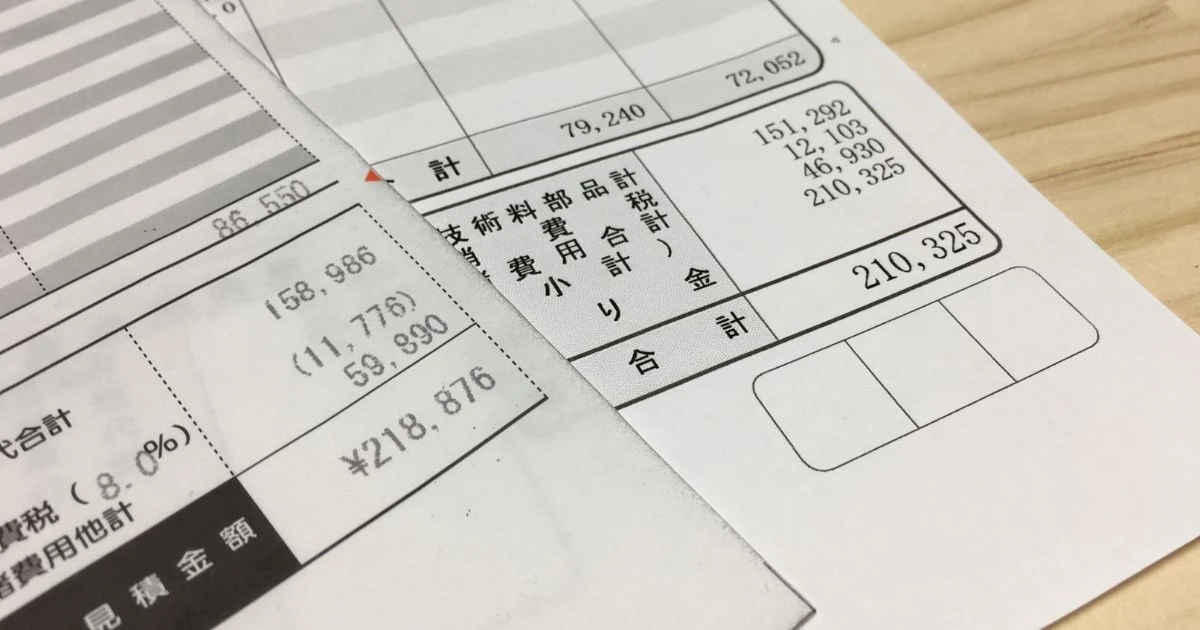

退去費用は、退去した瞬間に決まるわけではありません。退去立会い→室内チェック→見積もり作成→敷金精算書の送付という流れを経て、最終的な金額が確定します。

- 退去立会い:管理会社や大家さんと一緒に室内の状態をチェック

- 損傷箇所の記録:傷や汚れなど、原状回復が必要な箇所を確認・記録

- 修繕見積もりの作成:業者による修繕費用の見積もりを取得

- 敷金精算書の作成:敷金から差し引く費用を計算し、精算書を作成

- 精算書の送付:借主に精算書が届き、退去費用が確定

1-2. 敷金精算書と退去精算書の違い

「敷金精算書」と「退去精算書」は同じような書類ですが、厳密には意味が異なります。どちらも退去費用を確定するための重要な書類です。

| 書類名 | 内容 | 主な記載事項 |

|---|---|---|

| 敷金精算書 | 敷金の返還額を計算する書類 | 預かり敷金、原状回復費用、差引返還額 |

| 退去精算書 | 退去に伴う費用全体を精算する書類 | 原状回復費用、未払い家賃、日割り家賃、ハウスクリーニング代 |

管理会社によって呼び方が異なるだけで、実質的には同じ書類を指していることがほとんどです。重要なのは、その内容(原状回復費用の内訳)をしっかり確認することです。

2-1. 一般的な到着時期の目安

敷金精算書は、退去後2週間〜1ヶ月以内に届くのが一般的です。ただし、物件や管理会社によって対応スピードには差があります。

- 早い場合:退去後1〜2週間(大手管理会社など対応がスムーズな場合)

- 一般的:退去後2週間〜1ヶ月(多くの物件がこの範囲)

- 遅い場合:退去後1〜2ヶ月(個人大家や修繕が複雑な場合)

- 注意が必要:退去後2ヶ月以上(対応に問題がある可能性)

2-2. 契約書で返還期限を確認する方法

敷金の返還期限は、賃貸借契約書に明記されている場合があります。まずは契約書を確認しましょう。

- 敷金返還の期限:「退去後○日以内に返還」などの記載があるか

- 精算方法:「立会い後○日以内に精算書を送付」などの記載があるか

- 原状回復の範囲:借主負担となる修繕の範囲が明記されているか

- 特約事項:ハウスクリーニング代や畳表替え費用の負担者が誰か

具体的な負担割合は、以下のガイドライン負担割合表で確認できます。

敷金精算書が届かないときの対処法

3-1. まずは管理会社・大家さんに連絡

退去後1ヶ月を過ぎても精算書が届かない場合は、まず管理会社や大家さんに電話やメールで問い合わせましょう。単に事務処理が遅れているだけのケースも多いです。

- 精算書の発送予定日:いつ頃届くのか具体的な日程を確認

- 送付先住所の確認:新住所が正しく登録されているか

- 遅延の理由:なぜ遅れているのか(修繕見積もりに時間がかかっているなど)

- 担当者の連絡先:今後の窓口となる担当者名と連絡先

3-2. 連絡しても対応がない場合の段階的対処

何度連絡しても精算書が届かない、または対応が曖昧な場合は、段階を踏んで対処する必要があります。放置すると敷金が返ってこないまま時効を迎える可能性もあります。

- 書面で催促:電話だけでなく、書面(メールや手紙)で記録を残しながら催促

- 期限を設定:「○月○日までにご対応ください」と具体的な期限を伝える

- 消費生活センターに相談:188番(消費者ホットライン)で専門家に相談

- 内容証明郵便の送付:正式な書面で敷金返還を請求

- 少額訴訟の検討:60万円以下の請求なら簡易裁判所で少額訴訟が可能

敷金返還請求権の時効は5年間です。しかし、時間が経つほど交渉が難しくなるため、退去後2ヶ月を過ぎても精算書が届かない場合は、早めに行動を起こすことをお勧めします。消費生活センターへの相談は無料で、多くのトラブルがここで解決しています。

敷金精算書の内訳がおかしいときのチェックポイント

4-1. 国土交通省ガイドラインに基づく費用負担の考え方

精算書が届いたら、まずは内容を細かくチェックしましょう。国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が費用負担の判断基準になります。

| 損耗の種類 | 具体例 | 負担者 |

|---|---|---|

| 経年劣化 | 日照による壁紙の変色、畳の日焼け | 貸主 |

| 通常損耗 | 家具設置によるカーペットのへこみ、画鋲の穴 | 貸主 |

| 特別損耗(故意・過失) | タバコのヤニ汚れ、ペットによる傷、飲み物をこぼした跡 | 借主 |

| 善管注意義務違反 | 結露を放置したカビ、掃除を怠った油汚れ | 借主 |

4-2. おかしい請求パターンと対処法

精算書でよく見られる「おかしい請求」のパターンを知っておくと、不当な請求に気づきやすくなります。

- 経年劣化を借主負担にしている:日焼けによる変色や自然な傷みまで請求されていないか

- 耐用年数を考慮していない:6年以上住んでいるのに壁紙全額請求は要確認

- 相場より高い単価:クロス張替えが6畳で10万円以上なら高すぎる可能性

- 面積の水増し:実際の部屋より広い面積で計算されていないか

- 汚した箇所以外も請求:一部の傷で全面張替え費用を請求されていないか

4-3. 耐用年数と残存価値の考え方

借主が負担する場合でも、設備の耐用年数に応じて負担額が減額されるのがガイドラインの考え方です。入居期間が長いほど、借主の負担は軽くなります。

| 設備 | 耐用年数 | 入居6年後の残存価値 |

|---|---|---|

| 壁紙(クロス) | 6年 | 1円(ほぼゼロ) |

| カーペット | 6年 | 1円(ほぼゼロ) |

| クッションフロア | 6年 | 1円(ほぼゼロ) |

| エアコン | 6年 | 1円(ほぼゼロ) |

| ユニットバス・便器 | 15年 | 約60% |

| フローリング | 建物と同じ | 部分補修は経過年数考慮なし |

例えば6年以上住んでいた場合、壁紙の残存価値は1円となります。故意・過失で傷をつけてしまっても、借主の負担はほぼゼロになる計算です。精算書に「壁紙張替え5万円」と記載されていたら、この点を指摘して交渉しましょう。

5-1. 主な修繕項目の相場一覧

精算書の金額が適正かどうかを判断するために、修繕費用の相場を知っておきましょう。相場より大幅に高い場合は、根拠を確認する必要があります。

| 修繕項目 | 相場(6畳目安) | 注意点 |

|---|---|---|

| クロス(壁紙)張替え | 4〜5万円 | 10万円以上は高すぎる可能性 |

| フローリング張替え | 10〜15万円 | 部分補修なら1〜3万円程度 |

| 畳表替え | 1枚3,000〜6,000円 | 新調の場合は1万円前後 |

| ハウスクリーニング | 1K:2〜3万円 2LDK:4〜6万円 | 契約書に金額が明記されている場合も |

| エアコンクリーニング | 1万〜1.5万円 | 通常使用の汚れは貸主負担が原則 |

5-2. 精算書の内訳で確認すべき項目

精算書を受け取ったら、以下の項目を一つひとつ確認しましょう。わからない項目があれば、遠慮なく管理会社に詳細を問い合わせてください。

- 預かり敷金の金額:契約時に支払った敷金と一致しているか

- 修繕箇所と単価:どこを修繕するのか、単価は相場の範囲内か

- 面積の計算:クロスや床の面積が実際の部屋と合っているか

- 負担割合:経年劣化分が考慮されて減額されているか

- 特約の適用:契約書の特約通りの計算になっているか

6-1. 敷金返還の一般的な流れ

精算書の内容に同意したら、敷金の返還手続きが進みます。返還までの期間は、精算書への同意後2週間〜1ヶ月程度が目安です。

- 精算書の受領:管理会社から敷金精算書が届く

- 内容の確認:精算書の内容に問題がないかチェック

- 同意の連絡:内容に同意する旨を管理会社に伝える(書面でサインする場合も)

- 返還額の確定:敷金から原状回復費用を差し引いた金額が確定

- 振込手続き:指定口座に返還額が振り込まれる

6-2. 敷金が返ってこないのは普通?

「敷金は返ってこないもの」と思っている方も多いですが、それは誤解です。本来、敷金は家賃の担保であり、原状回復費用などを差し引いた残額は返還されるべきものです。

- 敷金が戻ってくるケース

- 経年劣化・通常損耗のみで、故意・過失による損傷がない場合

- 契約書に借主負担の特約がない場合

- 入居期間が長く、設備の残存価値が低い場合

- 敷金が戻りにくいケース

- タバコのヤニ汚れ、ペットによる傷など故意・過失の損傷がある場合

- 契約書に「ハウスクリーニング代借主負担」などの特約がある場合

- 入居期間が短く、修繕費用が高くなる場合

各設備の耐用年数と負担割合の詳細は、以下の記事で確認できます。

まとめ:退去費用で損をしないために確認すべきこと

退去費用は退去後に届く敷金精算書によって確定しますが、精算書が届かない・内容がおかしい場合は、泣き寝入りせずに行動することが大切です。

この記事のポイント

- 退去費用が決まるタイミング

- 敷金精算書は退去後2週間〜1ヶ月で届くのが一般的

- 届かない場合は1ヶ月を目安に管理会社へ連絡

- 2ヶ月以上経過したら書面で催促・消費者センターへ相談

- 精算書を受け取ったらチェックすること

- 経年劣化・通常損耗が借主負担になっていないか

- 修繕費用の単価が相場の範囲内か

- 耐用年数に応じた減額がされているか

敷金精算でトラブルになるケースは少なくありませんが、国土交通省のガイドラインという明確な基準があります。精算書が届かない、内容がおかしいと感じたら、まずは管理会社に問い合わせ、それでも解決しない場合は消費生活センター(188番)に相談しましょう。知識を持って冷静に対応すれば、正当な敷金返還を受けることができます。

- 本記事は一般的な情報提供を目的としており、実際の退去費用や敷金返還については契約書・管理会社・貸主の案内を必ずご確認ください。

- 原状回復費用の相場や返還期限は、物件や地域、管理会社によって異なる場合があります。